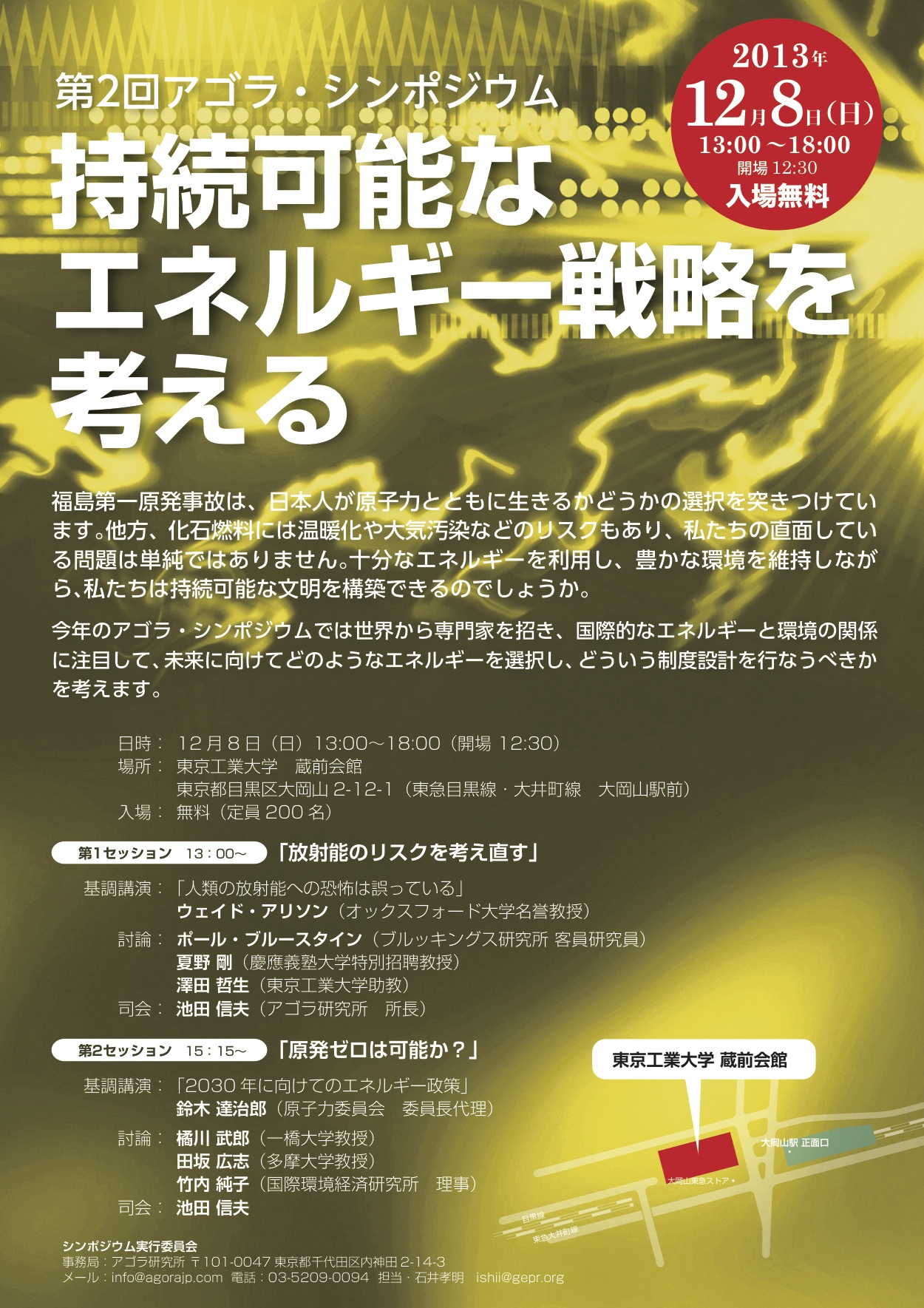

第2回アゴラ・シンポジウム — 「持続可能なエネルギー戦略を考える」

福島第一原発事故は、日本人が原子力とともに生きるかどうかの選択を突きつけています。他方、化石燃料には温暖化や大気汚染などのリスクもあり、私たちの直面している問題は単純ではありません。十分なエネルギーを利用し、豊かな環境を維持しながら、私たちは持続可能な文明を構築できるのでしょうか。

今年のアゴラ・シンポジウムでは世界から専門家を招き、国際的なエネルギーと環境の関係に注目して、未来に向けてどのようなエネルギーを選択し、どういう制度設計を行なうべきかを考えます。

第1セッションでは『放射能と理性』(徳間書店)の著者、ウェイド・アリソン氏の「放射線被曝は年間1シーベルトまで恐れる必要はない」という論争的な基調講演をベースに、日本人がリスクとどう向き合うかを考えます。

第2セッションでは、小泉元首相の発言をきっかけにまた盛り上がってきた「原発ゼロ」政策について、それが可能なのか、また望ましいのかを、原子力委員会の鈴木達治郎氏の基調講演をもとに討論します。

シンポジウムのもようはニコニコ生放送で放送します(同時通訳つき)。(放送入口はこちら)

日時:12月8日(日)13:00〜18:00

場所:東京工業大学 蔵前会館

東京都目黒区大岡山2−12−1(東急目黒線・大井町線 大岡山駅前)

入場無料(定員200名 募集は近日告知します。)

申し込み:専用フォームより事前申し込みをお願いします。

12:30 開場

13:00 第1セッション 「放射能のリスクを考え直す」

基調講演 「人類の放射能への恐怖は誤っている」

ウェイド・アリソン(オックスフォード大学名誉教授)

討論:

ポール・ブルーステイン(ブルッキングス研究所 客員研究員)

澤田哲生(東京工業大学助教)

夏野剛(慶應義塾大学特別招聘教授)

司会:池田信夫(アゴラ研究所 所長)

15:15 第2セッション 「原発ゼロは可能か?」

基調講演「2030年に向けてのエネルギー政策」(仮)

鈴木達治郎(原子力委員会 委員長代理)

討論:

田坂広志(多摩大学教授)

橘川武郎(一橋大学教授)

竹内純子(国際環境経済研究所 理事)

司会:池田信夫

18:00 終了

シンポジウム実行委員会

事務局:アゴラ研究所 〒101-0047東京都千代田区内神田2-14-3

メール:info@agorajp.com

電話:03-5209-0094

担当・石井孝明 ishii@gepr.org

* 関連情報は、アゴラ研究所の運営するウェブサイト「アゴラ」、エネルギー情報サイトGEPRに掲載します。

(2013年11月11日掲載)

関連記事

-

NHKニュースを見るとCOP28では化石燃料からの脱却、と書いてあった。 COP28 化石燃料から「脱却を進める」で合意 だが、これはほぼフェイクニュースだ。こう書いてあると、さもCOP28において、全ての国が化石燃料か

-

7月15日、ウィスコンシン州ミルウオーキーで開催された共和党全国党大会においてトランプ前大統領が正式に2024年大統領選に向けた共和党候補として指名され、副大統領候補としてヴァンス上院議員(オハイオ)が選出された。 同大

-

菅首相が昨年11月の所信表明演説で2050年にCO2をゼロにする、脱炭素をする、と宣言して以来、日本中「脱炭素祭り」になってしまった。 日本の同調圧力というのはかくも強いものなのかと、ほとほと嫌になる。政府が首相に従うの

-

筆者は「2023年はESGや脱炭素の終わりの始まり」と考えていますが、日本政府や産業界は逆の方向に走っています。このままでは2030年や2040年の世代が振り返った際に、2023年はグリーンウォッシュ元年だったと呼ばれる

-

会見する原子力規制委員会の田中俊一委員長 原子力規制委員会は6月29日、2013年7月に作成した新規制基準をめぐって、解説を行う「実用発電用原子炉に係る新規制基準の考え方に関する資料」を公表した。法律、規則

-

筆者は数年前から「炭素クレジット・カーボンオフセットは本質的にグリーンウォッシュ」と主張してきました。具体的な問題点についてはこちらの動画で整理していますのでぜひご覧ください。 さて、ここ半年ほどESGコンサルや金融機関

-

2022年の年初、毎年世界のトレンドを予想することで有名なシンクタンク、ユーラシアグループが発表した「Top Risks 2022」で、2022年の世界のトップ10リスクの7番目に気候変動対策を挙げ、「三歩進んで二歩下が

-

エネルギー関連のセミナーやシンポジウムに参加すると、CCS(Carbon dioxide Capture & Storage)が話題に取り上げられることが多い。筆者は、そもそも地球温暖化CO2元凶論、脱炭素やカー

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間