原発事故、福島で甲状腺がんは増えていない — 報道ステーションの偏向報道を批判する・上

1・印象操作をした3月11日の放送

テレビ朝日系列の「報道ステーション」という情報番組が、東日本大震災と福島原発事故から3年となる今年3月11日に「甲状腺がんが原発事故によって広がっている可能性がある」という内容の番組を放送した。事実をゆがめており、人々の不安を煽るひどいものであった。日本全体が慰霊の念を抱く日に合わせて社会を混乱させる情報をばらまく、この番組関係者の思考を一日本人として私は理解できない。

この論考では番組内容を批判的に検証する。原発事故と健康をめぐる問題での社会不安を取り除く一助になればと願う。

なお以下の文章は注意して書いたが、私は医学の専門家ではないので誤ったところがあるかもしれない。間違いの指摘は歓迎するので、連絡いただきたい。

2・番組で何が伝えられたか

番組の内容は以下の通りだ。まとめた情報は以下のサイトに掲載されている。

【内容1】福島県では原発事故当時18歳以下だった27万人の甲状腺診断調査が行われている。そこで33人の甲状腺がんが発見された。この病気は100万人に1−2人であるとして、33人の発病は福島事故による放射線の影響の可能性があると指摘した。

【内容2】検査で甲状腺にしこりが発見され、一部を摘出した女子高校生の母親への、司会者古館伊知郎氏によるインタビューを放送した。この少女は事故後に空間線量が年40mSv(ミリシーベルト)の運動場で部活動をしていたという。母親は嘆き、福島の社会や家庭で放射線の話をするなという圧力があると述べた。

【内容3】チェルノブイリでは、事故発生から4−5年が経過した時に、甲状腺がんの増加が確認されたと、現地の状況を伝えた。

【内容4】「福島事故による放射線の影響と甲状腺がんが関連する可能性は少ない」という福島医大で、検査を担当する鈴木眞一教授のコメントを示した。

しかし今中哲二京大助教、医師の松江寛人ふくしま共同診療所院長が、事故と甲状腺がんは関連する可能性があるとの趣旨のコメントを述べた。さらに県による健康調査について、情報が隠蔽されているという批判を繰り返す毎日新聞社会部の日野行介記者が登場。「被ばくの影響はないことを県は前提」「県は住民の帰還を目的にしている」と発言した。

【内容5】一連の編集では、事故直後の壊れた福島第一原発の写真を映し、BGMを多用して恐怖をあおる演出が目立った。さらに「可能性がある」「分からない」という言葉を番組中で繰り返し、また取材対象に言わせ、責任を逃れる構成をしている。

3・論点の検証

行政機関が報道にコメントするのは異例なことだが、政府の環境省環境保健部は、報道ステーションに批判的な説明を公表した。(「最近の甲状腺検査をめぐる報道について」)また県と福島県立医科大学が運営して健康調査を担当する放射線医学県民健康管理センターも批判的なコメントを出した。(「見解」)

両機関の説明は、私の以下の見解と大きく違わない。それを参考に、事実を列挙する。

その1・33人という若年層の甲状腺がんの数は異常な値ではない

甲状腺がんは、症状が分かりづらく、進行が遅いがんとされる。(「甲状腺がん」(国立がん情報センター・がん情報サービス)そのため発見が遅れがちであるが、致死率も低い。これまでの100万人に1−2人の発症例というのは、自覚して検査を受けた人の数で、発見の割合であり、病気の存在数を示すものではない。また福島のような若年層の大規模な調査はこれまで類例が少ない。

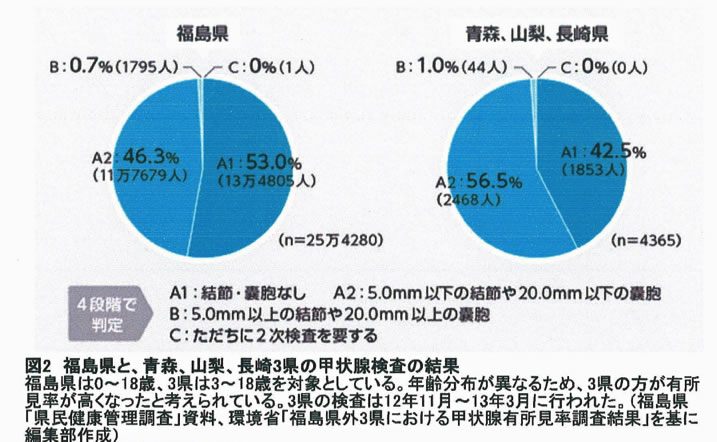

環境省は比較のために、12年に事故の影響がないとみられる青森県、山梨県、長崎県で若年層の甲状腺調査をした。下図を参照すれば福島の18歳以下が、他地域とほぼ同じ甲状腺の異常を持つことが分かる。図表は日経メディカル「大震災は医療をどう変えた」から引用した。結節、嚢胞とはしこりなどのことで、必ずがんに結びつくとは限らない。

韓国では、甲状腺がんが10万人で81人に発見され、世界平均の10倍以上だそうだ。それは検診を国が奨励して、病院の精密機器の導入を支援したためとされる。ところが甲状腺異常の発見が多すぎて精神的なダメージを受ける人が増え、また危険でない病気なのに手術が乱発されているという懸念が出ている。(「甲状腺がん世界1位の韓国、過剰診断・手術防ぐべき」中央日報社説)

こうした事実から考えると、福島の33人の甲状腺異常は特異な数字とは言えない。2月に環境省とOECD・NEA(経済協力開発機構・原子力エネルギー局)、福島医大が合同で行った「放射線と甲状腺がんに関する国際ワークショップ」では、福島で発見されている若年層の甲状腺がんは、原発事故の影響によるものではない」という意見が専門家でほぼ一致した。

2・40mSvの空間線量への疑問。そして健康被害の可能性は少ない。

番組に登場した甲状腺異常の女子高生については、深い同情を抱き、快癒を祈りたい。しかし母親の発言には疑問がある。政府は、原発事故直後から空間線量年20mSv以上を避難対象地域にした。「年40mSvの中で部活動をした」というのは思い違いであろう。

さらに空間線量と、実際の被ばく量、人体の器官への影響はそれぞれの人の生活の姿によって異なる。福島県の調査によれば、同県での甲状腺の被ばく量は最高で82mSv、99%以上が数mSvの増加にすぎない。これは数百mSv以上の被ばくとなった住民の多かったチェルノブイリ事故と比べて、はるかに少ない数字となっている。

放射線を浴びると、発がん率増加のリスクが高まる。しかし低線量(主に100mSv以下)の放射線量では、統計的に検出できないほど発がんや健康被害のリスクは小さい。その上限は100mSvの瞬時被ばくで0・5%の増加の可能性にすぎず、喫煙など他の生活リスクの方がはるかに大きい。(他のリスクとの比較は私の記事「放射能への対処法」を参照いただきたい。)

この被ばく線量の少なさが、原発事故の影響による健康被害は、日本ではないと判断がされる根拠となっている。

3・チェルノブイリの甲状腺がんは「汚染ミルク」が原因

ウクライナにあったチェルノブイリ原発事故での被害の状況が数年経過して分かったのは政治的理由が大きい。この事故はソ連邦が存在していた1986年に起こった。事故の情報は隠蔽され、住民の調査が本格的に行われたのは89年のソ連崩壊以降だ。

そしてそこでの甲状腺がんについては、状況がある程度解明されている。IAEA(国際原子力機関)など8国際機関とロシア、ベラルーシ、ウクライナ3カ国の2006年の報告、ならびに国連科学委員会の2008年の報告書は、以下の指摘をしている。

甲状腺がんの発症者は被災地近郊の居住者約500万人のうち約4000人、そのうち死者は罹病者の約0・2%(別文献では15人)だった。発症率は他地域比で10倍と推定され、15歳以下の児童が多い。原因は事故直後に汚染された食物、特にミルクや乳製品を飲食したことによるものだ。

同地域はソ連邦崩壊の社会混乱にも直面し、寿命の短縮などの健康被害があった。それもあって放射線による健康被害の全体像は明確ではない。ただし結論としては、「ほとんどの人々が、将来の健康について概して明るい見通しを持てるだろう」(国連報告)という。

日本政府は原発事故直後に、福島産の乳製品、また食物の流通を一時止め、生産者もそれに応じた。そのためにウクライナのように放射能に汚染された食品による健康への影響の可能性は少ない。(「内閣府・低線量被ばくのリスク管理によるワーキンググループ報告」を参照。)

上記WGの求めに応じて、ロシア科学アカデミーの研究者であるミハイル・バロノフ氏が2011年秋にコメントを出している。

「福島では、子どもが2011年3月から4月にかけて、放射性物質を含むミルクを飲まなかったことにより、(チェルノブイリのような)放射線被ばくは非常に小さかったといえます。このため近い将来あるいは、遠い将来、どんな甲状腺疾患の増加も予想できません」

「チェルノブイリ周辺の放射性セシウムにさらされた地域の居住者の長期被ばくがどのような影響を与えたかについて、25年間にわたる細心の医学的経過観察および科学研究は、近郊地域における特別の疾患の増加を示しませんでした」

これは福島に朗報だ。チェルノブイリの経験からも、福島で甲状腺がんの増加は予想できない。毎日新聞日野記者がこの番組で言ったように、福島県が健康被害をめぐる情報を隠蔽する必要もない。これまでも、これからも、健康被害は起きないであろうから。

「ゆがんだ情報をなぜ拡散するのか? ー 報道ステーションの偏向報道を批判する下」に続く。

(2014年3月31日掲載)

関連記事

-

原子力発電所事故で放出された放射性物質で汚染された食品について不安を感じている方が多いと思います。「発がん物質はどんなにわずかでも許容できない」という主張もあり、子どものためにどこまで注意すればいいのかと途方に暮れているお母さん方も多いことでしょう。特に飲食による「内部被ばく」をことさら強調する主張があるために、飲食と健康リスクについて、このコラムで説明します。

-

7月14日記事。双葉町長・伊沢史朗さんと福島大准教授(社会福祉論)・丹波史紀さんが、少しずつはじまった帰還準備を解説している。話し合いを建前でなく、本格的に行う取り組みを行っているという。

-

14年10 月28日公開。モーリー・ロバートソン(作家、DJ)、池田信夫(アゴラ研究所所長)。福島の現状について、海外でどのように受け止められているかをまとめた。(大半が英語)

-

東日本大震災と原発事故災害に伴う放射能汚染の問題は、真に国際的な問題の一つである。各国政府や国際機関に放射線をめぐる規制措置を勧告する民間団体である国際放射線防護委員会(ICRP)は、今回の原発事故の推移に重大な関心を持って見守り、時機を見て必要な勧告を行ってきた。本稿ではこの間の経緯を振り返りつつ、特に2012年2月25-26日に福島県伊達市で行われた第2回ICRPダイアログセミナーの概要と結論・勧告の方向性について紹介したい。

-

アゴラ研究所・GEPRはインターネット放送「言論アリーナ」を運営している。東日本大震災、そして福島第一原発事故から4年となる、3月11日に「なぜ正確な放射能情報が伝わらないのか-現地視察した専門家の提言」を放送した。

-

アゴラ研究所は第5回シンポジウム「遺伝子組み換え作物は危険なのか」を2月29日午後6時30分から、東京都千代田区のイイノホールで開催します。環境、農業問題にも、今後研究の範囲を広げていきます。ぜひご参加ください。重要な問題を一緒に考えましょう。

-

一般社団法人「原子力の安全と利用を促進する会」は、日本原子力発電の敦賀発電所の敷地内断層(2号炉原子炉建屋直下を通るD-1破砕帯)に関して、促進会の中に専門家による「地震:津波分科会」を設けて検討を重ね、原子力規制委員会の判断「D?1破砕帯は、耐震指針における「耐震設計上考慮する活断層」であると考える」は見直す必要がある」との結論に至った。(報告書)

-

澤・FITの問題は、目的が明確ではない点です。「再エネを増やすため」と誰もがいいます。しかし「何のために増やすのか」という問いに、答えは人によって違います。「脱原発のため」という人もいれば「エネルギーの安全保障のため」と言う人もいます。始まりは先ほど述べたように、温暖化対策だった。共通の目標がありません。これはよくない。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間