「原子力の活用を」ようやく出た声を聞く・原子力国民会議から

福島第一原発事故から3年3カ月。原発反対という声ばかりが目立ったが、ようやく「原子力の利用」を訴える声が出始めた。経済界の有志などでつくる原子力国民会議は6月1日都内で東京中央集会を開催。そこで電気料金の上昇に苦しむ企業の切実な声が伝えられた。「安い電力・エネルギーが、経済に必要である」。こうした願いは社会に広がるのだろうか。

写真1・原子力国民会議・東京中央集会(6月1日、都内で)

「原子力を国民の手に取り戻す」

「我が国の経済再生と国民負担軽減のため、原子力発電所の安全確保と利用、および実効性のあるエネルギー政策の推進を要望します。この要望に意義はありませんか」。呼びかけに、参加者は拍手で答えた。6月1日に開催された原子力国民会議の光景だ。

開催された東商ホール(東京)の集会では620人が集まり、会場は満席になった。東京だけではなく、広島、札幌、福岡で集会が開催され、それぞれ数百人単位で人が集まったという。

全国からの要望書は46通に達し、それらは原発再稼働、エネルギー政策での原子力の活用、福島早期復興への政府の注力を求めた。また要望書に記載の団体は100団体、賛同する個人は821名となった。6月5日に同会議の共同代表である有馬朗人氏らは首相官邸を訪問し、菅義偉内閣官房長官に手渡した。有馬氏は元東大総長、文部科学大臣をかつて務め、日本の科学政策に影響を与える「ご意見番」の一人。菅長官は、要望を精査して、安倍晋三首相に報告することを約束した。

写真2

同会議は長引く原発停止が日本経済の弱体化を招いているとして、有馬氏に加え、経団連名誉会長の今井敬氏、葛西敬之JR東海名誉会長など5人が共同代表を務めている。そして電力会社など、原発の運用者からの支援は受けていないそうだ。各地の集会では、原子力の研究者、福井県の原子力の支援団体、一部労働組合、電力料金の値上げに苦しむ企業が、参加した。

「原子力を国民の手に取り戻す」。同会議はこうしたスローガンをかかげた。これを聞く人は、「原子力を自分は手にしていない」と戸惑うかもしれない。その真意は原子力を使うことによって、国民全体が安い電力や、科学の進歩などの具体的な利益を得ることだそうだ。

「電力料金上昇で廃業を検討する人も」鋳造業

「原子力反対」の立場の人は、「原子力ムラの主張」と、この会議を批判するだろう。しかし原発政策の混乱と、その停止によって、金銭的な不利益を受けている人がいることは事実だ。原発反対の意見ばかりが目立つ中で、こうした損害の問題は真剣に取り上げず、メディアも伝えない。

原子力を仕事にして、そこから利益を得ている人がいる。その利益が不当なほど大きなものであれば、社会的に批判されなければならない。しかし、話を聞くとそうではない。これまで作られた制度をいきなり機能不全にして、まじめに働いてきた人々が苦しむ状況は明らかにおかしい。

原発の停止によって、化石燃料の使用が増え、電気代が震災前より家庭向けで、震災前より全国平均で10%程度ほど、企業向けで15%ほどが上昇した。さらに、これに円安や化石燃料の上昇の転化分も数%加わっている。被害は全国民が受けている。

一人ひとりの個人は、生活の負担をあまり実感しない。しかし集会に参加した企業経営者の負担の声は切実だった。日本鋳造協会の木村博彦会長が講演した。鋳造業は製造コストの約10%を電気が占めます。そして鋳造業の経常利益は、売り上げの1・8%程度という。「電力料金が2割程度上昇したので、この利益は飛んでしまいそう。廃業などを検討する仲間もます」という。

福井県若狭地方には、原発、もんじゅなどの原子力施設が多い。そして原発関連の雇用が多い。原発の長期停止によって、雇用が消え、周辺地域の経済状況が悪化している。これを地元から支援した福井県原子力平和利用協議会の石黒順二氏が、現在の世論や、原発の再稼動審査を長引かせる規制委員会を批判した。これまで国策だった原子力に協力してきたのに、政府が突然政策を転換したのに、はしごを外された人々だ。

「私たちは『原発推進』と、さまざまな人から中傷に近い批判を受けています。脱原発を語るのはけっこうですが、それによって困る私たちの声をなぜ聞いていただけないのか。東京にいる原子力規制委員会の先生方の問題の多い行動に、なぜ一喜一憂しなければならないでしょうか」。

原子力をめぐる世論の落ち着き

こうした原子力を活用しようとする人々が集う会合は、福島原発事故の後では珍しい。かつて原子炉開発の技術者だった同会議の諸葛宗男理事(前東大特任教授)は「私たち原子力関係者にとって福島事故は大変な衝撃でした。気持ちの整理、また社会の状況から、ある程度の時間が必要でした」と、会議の意味を語った。

ただし原子力の利用について単純な楽観論を述べる人はいなかった。共同代表の有馬朗人氏は、「原子力なくしては、膨大なエネルギーを必要とする人類の未来は危うい」と述べた一方で「核物質を扱う危険という両刃の剣であることを自覚してほしい」と訴えた。出席者からは福島事故の反省が繰り返された。

原子力をめぐり、その利用をめぐる厳しい世論がある。福島原発事故の跡で、世の中に原子力事故の批判が広がった。事故を起こした東京電力への批判だけではなく、原子力発電そのものにも不信が広がった。それは当然だ。

しかし日本社会は過剰に反応したように、筆者は思える。政治主導で原子力の安全性の審査が強化され、原子力規制委員会が2012年に設置された。それは当然にしても、現時点ですべての原発の稼動が停止している。

無計画に原発の停止が行われたことで、発電を代替する火力発電の燃料輸入のため日本の追加負担は2013年に3兆6000億円と巨額になった。そして電力料金は原発停止を一因に上昇。「アベノミクス」とされる現政権の経済政策をゆるがしかねないものになっている。

それなのに、この視点から問題を取り上げる人は少ない。原子力をめぐる社会に流れる情報が、原発を否定する一方向ばかりだった。そして「賛成」「反対」の単純な二分論が語られた。また国も、事業者も沈黙した。

ようやく民間から、別の視点が流れ始めたことは、社会が落ち着いて、問題を議論し始められる状況になったということであろう。もう事故から3年が経過した。この原子力国民会議の設立は社会の雰囲気の変化を示すものかもしれない。原子力とエネルギーをめぐる落ち着いた議論が行える状況になったということだ。原子力利用の反対の声も含めて、適切な意見が示され、議論が深まることを願う。

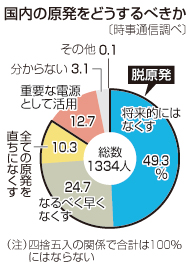

そして世論は落ち着き、人々は賢明だ。時事通信は「脱原発志向、84%=「重要な電源」1割」と5月28日に報じた。ところが、内実を見ると、即時脱原発は10・3%にすぎず、「重要な電源として活用」とする人は12・7%と拮抗している。将来的には脱原発の方向と考える人が多いものの、今すぐにそれを実行するのは不可能に近いことを、国民の大半は知っている。

図1(時事通信5月調べ)

正確な情報が並び、落ち着いて議論を重ねれば、原子力をめぐる適切な結論を、日本社会は示せると、筆者は思う。

(2014年6月9日掲載)

関連記事

-

【ノート・GEPR編集部】2006年に発足したIPFM(International Panel on Fissile Materials:核物質をめぐる国際パネル)の提言の一部として、日本の使用済み核燃料の再処理政策について提言した論文の要約を紹介する。

-

前回の英国に引き続き今度はアイルランドのアンケートの紹介。 温暖化対策のためにエネルギー(電気、ガス、石油、ディーゼル)へ課税することに、82%が反対、賛成は14%のみ(図1)。 他の項目は図2のとおり。 図の一番下の2

-

おなじみ国連のグテーレス事務総長が「もはや地球温暖化(global warming)ではなく地球沸騰(global boiling)だとのたまっている。 “地球沸騰”の時代!?観測史上最高気温の7

-

G7エルマウサミット開幕 岸田総理がドイツ・エルマウで開催されるG7サミットに出発した。ウクライナ問題、エネルギー・食糧品価格高騰等が主要なアジェンダになる。エネルギー・温暖化問題については5月26〜27日のG7気候・エ

-

パリ協定については未だ明確なシグナルなし トランプ大統領は選挙期間中、「パリ協定のキャンセル」を公約しており、共和党のプラットフォームでも、「オバマ大統領の個人的な約束に過ぎないパリ協定を拒否する」としている。しかし、政

-

福島第一原発の事故は我国だけでなく世界を震撼させた。電力会社に在籍したものとして、この事故の意味を重く受け止めている。

-

米国のロジャー・ピールキー(Roger Pielke Jr.)は何時も印象的な図を書くが、また最新情報を送ってくれた。 ドイツは脱原発を進めており、今年2022年にはすべて無くなる予定。 その一方で、ドイツは脱炭素、脱石

-

四国電力の伊方原発2号機の廃炉が決まった。これは民主党政権の決めた「運転開始40年で廃炉にする」という(科学的根拠のない)ルールによるもので、新規制基準の施行後すでに6基の廃炉が決まった。残る原発は42基だが、今後10年

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間