「絶対反対」の政治運動に疑問 — 中西・池田対談【言論アリーナ要旨(中)】

【記事のポイント】

1・一つのリスクを減らすと他のリスクが高まる「リスク・トレードオフ」という現象が起こりがち。

2・「絶対反対」の主張を政治的な運動体は好む。しかし現実を動かさない。

3・原発事故後に政府の対策はリスクの分析をせず、誰もが責任から逃げている。

環境保護運動に科学者の立場から協力

池田・中西さんは、なぜ、リスク研究に取り組んだのですか。

中西・最初は公害反対運動、環境保護運動に、科学者として協力していました。私も、かつてはリスクをゼロにすることが正しいと思っていました。1970年代の初めです。当時は、環境問題がとてもひどく、実際に苦しむ人がたくさんいるという現実がありました。

しかし国や企業が批判を受け是正することで、大きなリスクは減っていきました。すると、小さくなった公害のリスクと、他のいろいろなリスクを比較することが必要になってきたのです。一つのリスクを減らすと、別のリスクが高まってしまうことが多い。「リスク・トレードオフ」という現象です。そうした場合に、全体でリスクを考え、それをできるだけ小さくする取り組みが必要と考えるようになりました。

その方法論を確立しようと、環境リスク学の研究を深めていったのです。リスク評価の研究成果を使い、環境、公害問題の主張を始めると、私は環境運動の一部の人から、激しい攻撃を受けました。けれど、私はリスクを科学の分野から考えることなしに、環境問題は解決するわけがないと思ったのです。

そうした運動体一つひとつ、またそれぞれの環境問題は、リスクのトレードオフの問題を抱えるわけです。こんなことを言われました。「『絶対反対』と言うと行政は知らん顔をしている。しかし中西さんの言うように『こういう選択肢がある』と言うと、行政は聞かざるを得なくなった」と。

最初はどの環境運動も「絶対反対」というスローガンを、目立つために採用します。しばらくすると、それだけでは、誰も相手にしてくれないことに気づいて、私のところに相談にくる。そんなことがよくありました。

池田・けれども、政治運動では単純な主張が好まれます。リスクを比較するという複雑なこと、分かりにくいことは、なかなか受け入れられないのでしょうね。

中西・その傾向はあります。政治運動の側面が強まると、対案を出すという考えが、希薄になる傾向があるように思えるのです。反対をするというのが、運動の主要な主張になる。対案を出すというのは、妥協や権力側に取り込まれる恐れが出てしまうのでしょう。反対、徹底抗戦、最後に全滅してもいいという、ちょっと危うい考えに陥ることがあるように思うのです。ですから私は環境問題を政治運動化することから、徐々に距離を置きました。

原発事故後の対策、リスク分析がない

池田・そういう体験から考えると、原発事故の後の日本社会の状況をどう思いますか。

中西・リスクという問題を日本全体が考えなければならなくなっている状況が生まれています。これを乗り越えることで、日本の社会がリスクというものを受容し、ある程度のバランスを取りながら生活しなければいけないということを考えるようになってくれればいいなと、思うのです。

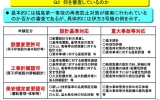

ただし、そういう方向になかなか動いていないですね。例えば、除染の目標値で、数字を出すとします。それはある程度の放射線のリスクを受け入れようという話です。「けしからん」という考えを抱く人がいて、批判が出てしまいます。私にも向けられます。そういう考えを乗り越えて、リスクの比較の考えを受け入れ、定着するようになればいいと思うのです。

しかし今、なかなか除染目標は議論にさえなりません。それを政治運動にする人だけではなく、あらゆる政治家、あらゆる行政の担当者、あらゆるメディアが1mSvの除染基準の弊害の問題を積極的に取り上げません。非常に困った状況にあると思います。どうして言わないのかと。

東京や他の地域でそれをやる人は気づかないのかもしれませんが、地元では除染問題が解決しないために、問題が続いているのです。

池田・私は70年代初頭から、NHKの番組の製作にかかわりました。NHKは公害問題を当時から積極的に報道し、世論を喚起したことがありました。私も報道する中で、反対だけでは解決しないなと、中西さんと同じような考えを持ったのです。

公害対策基本法(注・67年施行)の70年の改正で、「経済との調和を図る」という条項が外されるなど、世の中はリスクゼロに動いていった。

中西・私も、その改正は理解できませんでしたね。この影響からか、他の日本の法律は、単に環境規制だけというものがとても多いのです。法律は問題のあるつくりがあります。

池田・世界でも同じような状況があります。予防原則(注・環境被害を最大限見積もり防止する環境規制の考え。制度的には取り入れる国は少ない)のようなものがあって、リスクをゼロにする動きがあります。ただ、他の国際機関のガイドラインや他国の法律でも、規制の場合には便益を比較考量するという原則を、はっきり示しています。

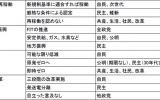

中西・REACH(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals、リーチ規制、欧州連合における人の健康や環境の保護のために化学物質とその使用を管理する欧州議会及び欧州理事会規則)などEUでは化学物質の規制がより整備されていますが、そこでは競争力と技術革新の強化が盛り込まれています。経済活動と環境保護を対立させるのではなく、バランスを取ろうとしています。

日本では、REACHに対応する日本の化学物質審査規制法というのがあるのですが、その法律は環境影響と健康影響をなくすということだけしか書いていません。

新しい化学物質を出し、使うということは人類にとって必要なことです。さらに企業は競争し、経済活動をする必要がある。その配慮は当然必要です。

ただ、海外での成熟した議論は、長い年月の研究の蓄積が影響しています。こうした環境リスク論は30年前から米国が先行しました。欧州は当時、リスクゼロの考えが広がり、米国の科学者に冷たかったですね。しかし米国が議論を重ねていく中で、欧州も考えを採用し始めたのです。ただ、日本はリスクを直視しないという状況がまだ続いています。

池田・中西さんが40年前に、リスク比較というだけで、反発を受けたのではないですか。

中西・ええ。数字でリスクを語るなんて血も涙もないと。例えば、リスクを、平均余命とか、がんや病気の発生率の物差しを使って示すと、感情的に反発されます。そしてコストと利益を比較すると、「お金で解決しようとするのか。金の亡者だ」と。昔から、個人的にお金には淡白と思っているのですがね。

原子力で必要なリスク、コスト、利益の比較

池田・例えば、原子力でも他のエネルギーと比較すると見えるものがあるのです。この前え、映画『パンドラの約束』という、核技術のドキュメンタリー映画を作ったロバート・ストーン監督が来日しました。私は英国大使館でのシンポジウムにパネリストとして出席しました。

ストーン監督は、原子力発電が必要と言っています。WHOによれば、年間700万人大気汚染で亡くなり、そのうち石炭火力発電で100万人が死んでいる。一方で、原子力では、核兵器は除いて、チェルノブイリで50人前後、他の記録を見ても数人しか、研究や発電では亡くなっていない。

リスクを比較すれば、原子力が必要だという話をしていました。それに完全同意するわけでも、原子力を推進することを肯定するつもりもないですが、一つの考えとして興味深い視点でした。

中西・原子力の活用については、今、考えをまとめている最中です。その意見には賛成できませんが、自分の意見は改めて発表したいと思います。しかし、そうした比較するという視点は大切です。

池田・また興味深かったのは、有名な地震学者がパネリストだったのですが、ストーン監督の話に、そういう比較はフェアじゃないと批判したのです。科学者でも、リスク評価を拒否する人がいる。そして、公正という倫理を持ち出す。

中西・そうなんですか。それは残念です。リスク評価は、他のリスクと比較するということが、意味を持つことです。適切な指標をいかに開発するかが、私たちの使命であると考えています。この水が「甘いか」、「より甘いか」というのは、同じような内容の評価ですから、それは人それぞれでいいのです。しかし、「この水が甘い」ことと、「この水を飲むと健康リスクがある」というように、まったく別の物事を、できる限り同じ道具で比較するというのが、リスク評価です。

現実の社会では、選択に直面します。国の政策から、個人の選択まで。その選択での間違いを減らし、与えられた条件の下で、最大限の効果を得ることがリスク研究の最終目標です。

確率は低いが広がりが大きい原子力事故評価の難しさ

池田・ただし原子力は、リスク比較で難しい面があります。化学物質ではハザード(災害)の範囲が把握しやすい。ところが原子力災害では、最初の発生の確率がかなり小さい。ところが広がりが大きい。これは扱いにくい面がありますね。

中西・確かに難しい面があります。めったに起きない、しかし起きた場合のリスクが大きすぎる場合は、確率を取り入れながら、選択をしていくことになります。

池田・日本では行政がそれをなかなか取り入れませんね。原子力でも、確率論的リスク評価(Probabilistic Risk. Assessment, PRA)を各国の原子力の規制で取り入れるようになっています。日本の原子力規制委員会は発足するときに、それをすると言いました。ところが、今の運用では活断層があったら原子炉を使わせないとか、担当者の裁量で規制が決まるなど、おかしなことが続いています。そして、問題があったら、安全側に配慮していく。確率でやったら、原子力災害の可能性は大変低いため、それをしないのでしょう。

中西・私は原子力規制の状況は、新聞報道しかしりませんが、リスク分析に基づく行政が必要です。

原発は企業の運営するプラントでもあり、その評価の場合には、それを止めること、また動かすことによって得られる利益も、取り入れるべきです。先ほど石炭の話が出ましたが、エネルギーの選択では、それに配慮しなければならないでしょう。

要旨(下)「除染対策でコストと効果の分析を」に続く。

(2014年7月14日掲載)

関連記事

-

英国は6月23日に実施した国民投票で欧州連合(EU)離脱を決めた。エネルギー政策、産業の影響について考えたい

-

政策家石川和男さんのネット放送「霞ヶ関政策総研チャンネル」の報告。民主党で実務ができる政治家と注目された馬淵澄夫議員が登場しました。東電から事故処理を切り出し、国が関与するなどの現実的提言を行っています。

-

12月14日に投開票が行われる衆議院議員選挙。そこでの各党の選挙公約をエネルギーに焦点を当てて分析してみる。

-

2月4日に公開したアゴラ研究所の運営するインターネット放送「言論アリーナ」の番組「原子力規制委員会は何を審査しているのか」の要旨を紹介する。

-

言論アリーナ「風評被害はどうすればなくなるのか」を公開しました。 ほかの番組はこちらから。 福島第一原発事故から7年たちますが、いまだに構内に貯水された100万トンの水が処理できません。 「風評被害」が理由です。こう

-

ワッツバー原発(テネシー州、TVAホームページより) テネシー州で建設が進められてきたテネシー川流域開発公社(TVA)ワッツバー原子力発電所2号機 (Watts Bar Unit 2、テネシー州)が10月3日、商業運転を

-

筆者は1960年代後半に大学院(機械工学専攻)を卒業し、重工業メーカーで約30年間にわたり原子力発電所の設計、開発、保守に携わってきた。2004年に第一線を退いてから原子力技術者OBの団体であるエネルギー問題に発言する会(通称:エネルギー会)に入会し、次世代層への技術伝承・人材育成、政策提言、マスコミ報道へ意見、雑誌などへ投稿、シンポジウムの開催など行なってきた。

-

経済産業省は1月14日、資源・エネルギー関係予算案を公表した。2015年度(平成27年度)当初予算案は15年度7965億円と前年度当初予算比で8.8%の大幅減となる。しかし14年度補正予算案は3284億円と、13年度の965億円から大幅増とし、総額では増加となる。安倍政権のアベノミクスによる積極的な財政運営を背景に、総額での予算拡大は認められる方向だ。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間