過大な省エネ見通しはこう見直すべし -政府長期エネルギー需給見通し小委員会で提示された省エネ見通しの改善提案-

【要約】

2月27日に開催された政府長期エネルギー需給見通し小委員会において、事務局から省エネ見通しの暫定的な試算が示された。そこでは、電力、特に家庭・業務部門について、大幅な需要減少が見込まれている。だがこれは1.7%という高い経済成長想定との整合性がとれておらず、過大な省エネ推計となっている。同委員会では今後この試算を精査するとしているところ、その作業に資するため、改善のあり方について提案する。

はじめに

標記小委員会は日本のエネルギーミックスを審議する予定になっていて、通称エネルギーミックス小委員会とも呼ばれている。今般、2/27に開催された同委員会において、エネルギーミックスを試算する前提としての電力需要および省エネ量の見積もりについて、事務局から初めて定量的な試算が提示された(以下、単に「試算」とする)(注1)。

試算の位置づけとしては、省エネ量の「暫定試算」であって、「本資料における省エネ量については、現在、省エネルギー小委員会における委員の御指摘等を踏まえ検討を行っており、今後変動しえるものである」としてある。

議事概要(注2)によると、小委員会の席上で、野村浩二委員から、以下の指摘があった:

●成長率の想定を考えると、電力需要の推計が過小だと感じられる。

●過去の需給見通しでも省エネの過大推計がされて現実と乖離しており、検証を行うべき。

そして、議事概要は以下のように結ばれている:

●議論を踏まえ、エネルギー需要見通しについては、政府の経済成長の見通し等を基本としつつ精査していくとともに、省エネについても、省エネ対策とその効果について精査していくこととなった。

本稿では、ここで言及されている「精査」に資するために、野村委員の意見に則してデータを分析し、問題点を図表を用いてビジュアルに示す。

本当に30年に省エネで12年の電力需要を下回るのか?

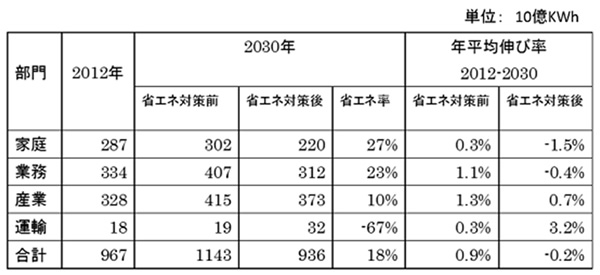

試算をもとに、部門ごとの電力需要を計算すると表1が得られる。これを見ると、とくに家庭・業務部門では省エネ率(注:表1の2030年の省エネ対策前と後の電力需要の比から計算した)が大きく見込まれていることが分かる。さらに、その結果として、2030年の省エネ対策後の電力需要は、2012年の実績値を大きく下回る、となっていることも分かる。

家庭・業務部門でとくに大幅な需要減少を見込んでいる。

出所:標記小委員会(第3回、2月27日)資料1、2を基に筆者作成。

以下では、最も省エネ率の大きい家庭部門を例にとって、かかる大規模な電力需要減少が、実現可能性を欠くことを指摘しよう。

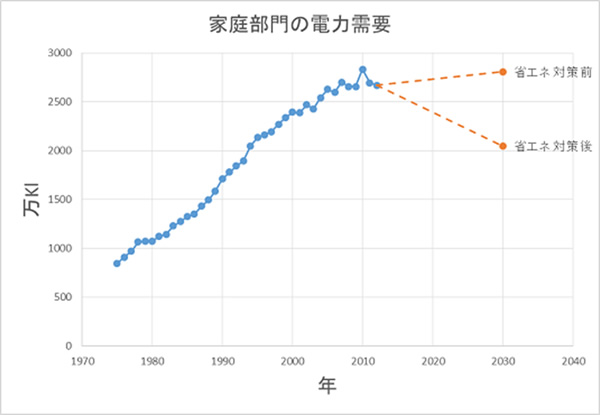

まず家庭部門の電力需要の推移をプロットすると図1となる。小委員会資料では、2013年から2030年までの平均で経済成長率が1.7%と高いと想定されているにも拘わらず、「省エネ対策前」においてすら、2012年から殆ど需要が伸びていない。さらに「省エネ対策後」となると、大幅な需要減少になっている。電力需要の成長率を数値で確認すると、省エネ対策前が年率0.3%、省エネ対策後は年率マイナス1.5%となっており、経済成長率が1.7%であることとは大きな乖離がある(表1)。

(省エネ対策前・省エネ対策後)。経済成長率が1.7%と高いのにもかかわらず、省エネ対策前においてすら2012年から需要が殆ど伸びていない。省エネ対策後は大幅な需要減少になっている。

データ出所:実績値は、政府総合エネルギー統計(1990年以降)およびEDMC2014エネルギー経済統計要覧。

(注1)総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 長期エネルギー需給見通し小委員会 (第3回 平成27年2月27日(金))

資料1「エネルギー需要見通しに関する基礎資料」

資料2「省エネルギー対策について」

(注2)総合資源エネルギー調査会 長期エネルギー需給見通し小委員会(第3回会合)議事概要

どのように精査をすればよいのか

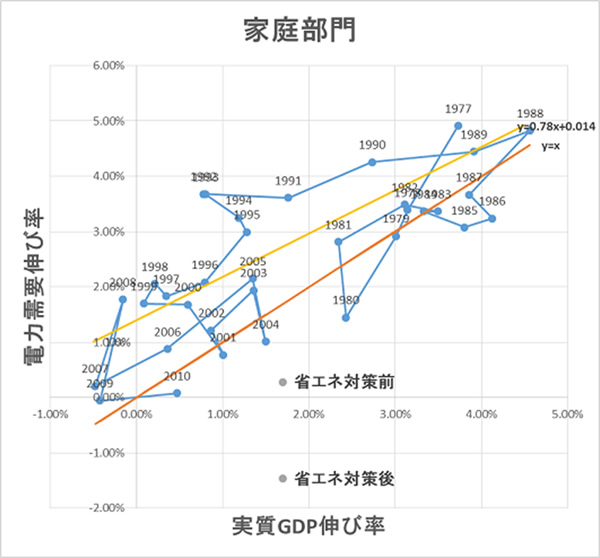

経産省、エネ庁の想定が、いかに非現実的かは、図2を見れば明らかである。過去、1.7%といった速さで経済が成長するならば、電力需要はそれを上回って伸びてきた。小委員会が想定するような大幅な電力需要の減少は、経済成長率が1.7%という想定と全く整合性が無い。

なお図2において、橙色の直線は45度線で、この線より上では、電力需要が実質GDPを上回ったことになる。黄色の直線は最小二乗法による回帰直線y=0.78x+0.014である。x=0のときy=0.014となるから、GDP伸び率がゼロでも電力需要は1.4%伸びたことになる。経済が成長しない時ですら電力需要が増えるのは、技術進歩によって、電気利用技術が次々に開発され、またそのコストが下がるため、電力化率は単に時間が経過するだけでも上昇してきたからである。(なおこのような電力化率の上昇は歴史的趨勢として世界諸国で普遍的に見られてきた。詳しくはこちら。参考記事)

なお以上は家庭部門に絞って述べたが、業務部門についても全く同様の議論が成立する。もしも、経済成長率の想定を大幅に見直す、というならば話が別であるが、そうではあるまい。ならば、電力需要の想定は修正が必要である。少なくとも、今回の小委員会の家庭・業務部門の電力需要の省エネ見通しは、経済成長率との整合性が全く無いものだった。

では今後の省エネ見通しの精査はどのように進めればよいだろうか。

まず第1に、京都議定書目標達成計画において、同様な方法論で、同様に過大な省エネ見通しを立て、それが大きく外れたことを、今一度よく理解すべきである。

今後、LEDなどの技術進歩は見込めるが、それをいくら積算しても、全体としての電力需要が減少するという論拠にはならない。(詳しくはこちら)

過去にも、フラットディスプレイやエアコンなど多くの技術進歩があり、それを積算の対象として、京都議定書目標達成計画は作成された。だが家庭部門の電力需要は増大し、同計画は大きく外れた。この現実を直視すべきである。

第2に、家庭・業務部門の電力需要はGDP成長率を常に上回ってきたという「鉄のリンク」(図2、更に詳しくはこちら)の存在もあらためてよく理解すべきである。

第3に、長期需給見通し小委における「マクロフレーム」と省エネ小委における「積み上げ試算」の関係を再整理し、ダブルカウントを除くべきである(詳しくはこちらの図8)。

2月27日における長期需給見通し小委資料では、「省エネ対策前」のエネルギー需要の計算時と、「省エネ量の暫定試算」における省エネ対策前と後の差分の積上げ試算において、ダブルカウントしている。(詳しくはこちら)

実際には、省エネ対策前の電力需要は、図2の45度線よりもはるか上方に位置しており、省エネ対策後でも45度線よりも上に留まるはずである。つまり、「省エネ対策前」の電力需要の成長率は、経済成長率よりも大幅に高いはずである。「省エネ対策後」の電力需要の成長率も、経済成長率を上回ると考えるべきである。

本稿が、小委員会によるエネルギー需要および省エネ量の精査のために、参考となれば幸いである。

過去のデータは45度線より上方に位置している。すなわち、電力需要伸び率は、実質GDPの伸び率を上回ってきたという「鉄のリンク」が観察される。小委員会の「省エネ対策前」と「省エネ対策後」は、いずれも過去に全く実現しなかったような、高い経済成長と電力需要の削減の両立を見込んでいるため、現実性がない。データ出所(過去):実質GDP:EDMC2014 p28、家庭部門電力需要:1990-2012: 総合エネルギー統計、1975-1990:EDMC 2014。

(2015年3月30日掲載)

関連記事

-

会見する原子力規制委員会の田中俊一委員長 原子力規制委員会は6月29日、2013年7月に作成した新規制基準をめぐって、解説を行う「実用発電用原子炉に係る新規制基準の考え方に関する資料」を公表した。法律、規則

-

ハーバード・ビジネス・スクールのワーキングペーパー「Do Markets Reduce Prices? Evidence from the U.S. Electricity Sector」(市場は価格を下げるのか? アメ

-

前回、前々回の記事で、企業の脱炭素の取り組みが、法令(の精神)や自社の行動指針など本来順守すべき様々な事項に反すると指摘しました。サプライヤーへの脱炭素要請が優越的地位の濫用にあたり、中国製太陽光パネルの利用が強制労働へ

-

国際環境経済研究所主席研究員 中島 みき 4月22日の気候変動サミットにおいて、菅総理は、2050年カーボンニュートラルと整合的で野心的な目標として、2030年度の温室効果ガスを2013年度比で46%削減、さらには50%

-

【原発再稼動をめぐる政府・与党の情勢】 池田 本日は細田健一衆議院議員に出演いただきました。原発への反感が強く、政治的に難しいエネルギー・原子力問題について、政治家の立場から語っていただきます。経産官僚出身であり、東電の柏崎刈羽原発の地元である新潟2区選出。また電力安定推進議員連盟の事務局次長です。

-

日本政府は昨年4月にエネルギー基本計画を策定し、今年の7月に長期エネルギー需給見通しが策定された。原子力は重要なベースロード電源との位置付けであるが、原発依存度は可能な限り削減するとし、20%~22%とされている。核燃料サイクルについては、これまで通り核燃料サイクル政策の推進が挙げられており、六ケ所再処理工場の竣工、MOX燃料加工工場の建設、アメリカおよびフランス等との国際協力を進めながら高速炉等の研究開発に取り組むことが記載されている。

-

国際環境経済研究所主席研究員 中島 みき 4月22日の気候変動サミットにおいて、菅総理は、2050年カーボンニュートラルと整合的で野心的な目標として、2030年度の温室効果ガスを2013年度比で46%削減、さらには50%

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」。11月29日放送分は「政治の失敗のツケを新電力に回す経産省」というテーマで、今行われている東電福島事故の処理、電力・原子力再編問題を取り上げた。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間