2030年EUエネルギー気候変動パッケージ(その2)― 続・欧州のエネルギー環境政策を巡る風景感

(その1)から続く

2030年パッケージの採択

2014年10月23日に首脳レベルで構成される欧州理事会において、2030年のパッケージが決定された。そのポイントは以下のとおりである。

●2030年に最低でもGHG排出量を1990年比最低でも▲40%。

●EU-ETSが目標達成の中核(05年比▲43%)。

●1人当たりGDPがEU平均の60%を下回る加盟国については、2030年までエネルギーセクターへの無償割当を認め、これら諸国における追加投資のためのEU-ETSの2%に相当する新たなリザーブを創設。

●非ETSセクターについて05年比0%~▲40%までの加盟国ごとの削減目標を設けるため、一人当たりのGDPに基づいて加盟国間で負担を分担。

●2030年のEUの一次エネルギー供給に占める再生可能エネルギーの目標は最低でも27%。これはEUレベルの拘束力ある(binding)目標。

●2030年にEUレベルのエネルギー効率をベースラインと比較して最低でも27%削減するという目安(indicative)の目標を設定。この指標は2020年に見直しを行うが,その際には,EUレベルとして30%削減を目標として設定することも含めて検討する。

●EU加盟国の自由度を確保しつつ,EUとしての政策目標を達成するため,不要な負担をかけることない,信頼でき透明性が確保されたガバナンスシステム(管理システム)を構築する。

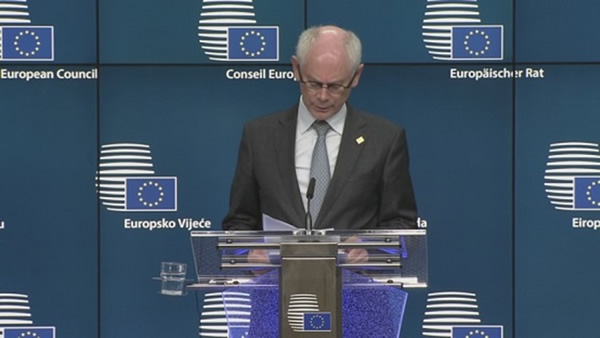

エネルギー気候変動パッケージを発表するファンロンパイEU大統領

エネルギー気候変動パッケージを発表するファンロンパイEU大統領一見すると1月時点の欧州委員会提案と比較すると大きな違いがないが、各国の立場を盛り込んだ妥協がそこかしこに見られる。

東欧諸国への配慮

第1の注目点はポーランドを初めとする東欧諸国への配慮である。「1人当たりGDPがEU平均の60%を下回る加盟国については、2030年までエネルギーセクターへの無償割り当てを認め、これら諸国での追加投資のために新たなリザーブを創出」、「非EU-ETSセクターについて05年比0%~▲40%までの加盟国ごとの削減目標を設けるため、1人当たりGDPに基づいて加盟国間で負担を分担」がそれに当たる。ポーランドの発電量の9割近くは石炭火力であり、この部分がオークションではなく、無償割り当てが認められれば、ポーランド経済への負担感は大きく減殺される。

ポーランドを初めとする東欧諸国は、エネルギーミックスに対する石炭のシェアが大きいこともあり、2030年に最低でも90年比40%削減という案に対して「40%削減はポーランドのように石炭依存の高い国では、120%の電力料金上昇につながる」、「そもそも他国の出方がわからない状況で、EUだけが前のめりの目標を設定することに反対」といった議論を展開してきた。環境NGOはこうしたポーランドの姿勢を強く批判しており、コパチ・ポーランド首相を映画「トランスフォーマー」の悪役ロボットに見立てる意見広告を出したりしている。

コパチ首相を悪役ロボットに見立てた環境NGOの意見広告

コパチ首相を悪役ロボットに見立てた環境NGOの意見広告しかし、欧州委員会、英独仏等の西欧諸国としては、2015年のパリCOPで2020年以降の枠組みを決定しようという中で、何としてでも2020年20%削減を大幅に上回る目標を設定して「温暖化防止をリードするEU」としての面子を保ちたいところである。そのためには東欧諸国向けの特別措置を認めることにより、彼らの封じ込める必要があった。

欧州理事会終了後、コパチ首相は記者団に対し、「自分はポーランドに新たな負担を課するような合意をもって帰国することはないと語ってきた。そしてポーランドには新たな負担はない」と語っており、メディアでも「今回の合意はポーランドの勝利である」という見方が強い。こうした動きはEUにおける東欧諸国の発言力が大きくなっていることを示している。

もともとポーランドはEUの中で人口が大きいドイツ、フランス、英国、イタリア、スペインとともに、「G6」の一翼を担っており、同時にチェコ、ハンガリー、スロバキアを含む中央ヨーロッパの経済協力機構のヴィシェグラードグループ(V4)の中核である。2020年の20:20:20目標が議論されていた2006年頃、ポーランドは2004年にEUに加盟したばかりのマージナルなプレイヤーであった。

しかし2030年パッケージにおいては、当初段階からポーランドが東欧諸国の兄貴分として存在感を発揮してきた。2014年のウクライナ危機を契機として欧州においてエネルギー安全保障のプライオリティが高まった際に、ポーランドのトウスク首相(当時)はエネルギー連合を提唱するとともに、「ポーランドにとって石炭はエネルギー安全保障と同義語である」と発言し、温暖化目標がポーランドのように石炭依存度の高い国の経済、エネルギーに悪影響を与えることを強く牽制した。ファンロンパイEU大統領の後任にトウスク首相が就任したこともポーランドの重きを増すことにつながったといえよう。

2030年パッケージに合意したとはいえ、市場安定化リザーブの導入を含め、その実施に当たっては、引き続き、加盟国間の協議が必要になる。ポーランドは今後もいろいろな局面で、温暖化対策に積極的な英独仏等の西欧諸国に対して「待った」をかける存在になるだろう。

再生可能エネルギー目標をめぐる今後の論点

第2の注目点は、再生可能エネルギーと省エネの目標である。温室効果ガス削減目標一本で十分という英国の主張の背景は、20:20:20目標を踏まえて導入された法的拘束力を伴う国別再生可能エネルギー目標が各国のエネルギー・気候変動政策のフレキシビリティを阻害し、炭素市場に悪影響を与えるというものであった。

1月のパッケージ案発表の段階で「国別目標は設定しない」という方針が出されたため、議論の焦点はEUワイドの再生可能エネルギー目標、省エネ目標を設定するかどうかに移った。前回述べたように、英国は国別目標さえ設定しないのであれば、EUワイドの目標についてはフレキシビリティを示しつつあったが、ポーランド等の東欧諸国はEUワイドの再生可能エネルギー目標、省エネ目標の設定に反対していたため、対立軸は西欧内(英国対ドイツ)のみならず、西欧対東欧という構図になっていた。

そもそもドイツ等がEUワイドの再生可能エネルギー目標にこだわった背景は、フィードインタリフ、フィードインプレミアムといった自国内の再生可能エネルギー推進策への「上からのお墨付き」が必要だったからだ。Energywende を通じて総発電量に占める再生可能エネルギーのシェアを2030年までに35%、2050年までに80%にすることを目指すドイツにとって、「EUレベルで少なくとも27%」という数字はこうした高めの目標値を国内で正当化するためにも重要な意味があった。

こうした中で、形式上は温室効果ガス、再生可能エネルギー、省エネの目標を3つ残しつつも、後2者については「EUワイドの目標はあるが、国別目標は(EUレベルでは)設定せず」という形で実質的に温室効果ガス目標に劣後する位置づけとしたことは、可能な唯一の解であったと言えよう。

しかし、論点は残る。特にindicative(指示)とされた省エネ目標と異なり、binding (拘束)とされた再生可能エネルギー目標について、誰がどう達成責任をとるのかという至極当然な疑問がある。昨年10月の理事会後、早速、欧州の環境系シンクタンクは、EUレベルの目標達成のために、各国の再生可能エネルギー導入量はいかにあるべきかのインディケーターを欧州委員会で開発すべきであるとの提言を行っている。

10月に合意されたパッケージの中には「EU加盟国の自由度を確保しつつ,EUとしての政策目標を達成するため,不要な負担をかけることない,信頼でき透明性が確保されたガバナンスシステム(管理システム)を構築する」という文言が入っている。「ガバナンスシステム」の詳細は今後検討されるが、各国の責任を明確にしないところが、この合意のキモである。仮にガバナンスシステムを根拠に欧州委員会が各国の再生可能エネルギー導入量について注文を付け始めれば、たちまち英国等の反発を受けることになるだろう。

2030年パッケージの評価

このように昨年10月のパッケージは妥協の産物となったが、当然ながら環境・グリーンロビーの評価は厳しい。「EUパッケージはせいぜいが、一吹きのかぎ薬whiff of smelling saltsに過ぎない」(グリーンピース)、「欧州理事会が再生可能エネルギーについてポーランドに、エネルギー効率について英国に拒否権を与えたのは恥ずべきこと。Polluter Pay Principle ではなく Polluter Veto Principleだ」(欧州緑の党)、「EUの40%目標は第一歩に過ぎず、気候変動との戦いでEUが重きをなすにはあまりに不十分」(Oxfam EU)、「欧州のリーダーは省エネに関する経済的で持続可能な解決を無視することを選んだ。市民にどう説明するのか」(欧州断熱製造業者協会)、「再生可能エネルギー目標はBAUとほとんど変わるところがなく、再生可能エネルギー政策を放棄したとの危険なシグナルを与える」(Friends of Earth)等々、散々である。

2030年に温室効果ガスを55-60%削減、再生可能エネルギーのシェアを45%に、エネルギー効率を40%改善することを主張してきた欧州の環境NGOにとって、このパッケージは余りにも退嬰的、微温的に映るのだろう。

しかし、これまで累次にわたって書いてきたように、ユーロ危機、米国とのエネルギーコスト差の拡大、ウクライナ危機等、欧州のエネルギー環境政策をめぐる環境は変わってきており、かつてのように温暖化対策にのみ偏重するわけにはいかない。

11月に発足したユンケル体制の下で気候行動局とエネルギー総局が統合され、エネルギー気候変動総局になったのも、複雑化する環境の中でエネルギー政策と温暖化政策の調和を図る必要性の表れであろう。各国の置かれた状況、利害、プライオリティが異なる中で、全員一致を旨とする欧州理事会の意思決定プロセスを考慮すれば、各方面に気を配った今回の合意はむしろ「良くできた」と言うべきではないか。同時にこうした域内の利害調整を日常的に行っているEUの当局がカウンターパートとして手強くなることもむべなるかなと思う次第である。

(2015年4月6日掲載)

関連記事

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 先日、NHKのBS世界のドキュメンタリーで「地球温暖化はウソ?世論動かす“プロ”の暗躍」と言う番組が放送された。番組の概要にはこうある。 世界的な潮流に反してアメリカの保守派に

-

昨年11月に発表されたIEA(国際エネルギー機関)のWorld Energy Outlookが、ちょっと話題を呼んでいる。このレポートの地球温暖化についての分析は、来年発表されるIPCCの第6次評価報告書に使われるデータ

-

村上敬亮資源エネルギー庁新エネルギー対策課長に、FITの成果と問題点について聞いた。

-

経済産業省は排出量取引制度の導入を進めている。今年度内にルールを策定し、26年度から27年度にかけて本格的な導入を進める予定だ※1)。 対象となるのは日本の大手企業であり、政府から毎年排出枠を無償で受け取るが、それを超え

-

去る2024年6月11日に米下院司法委員会が「気候変動対策:環境、社会、ガバナンス(ESG)投資における脱炭素化の共謀を暴く」と題するレポートを公開しました。 New Report Reveals Evidence of

-

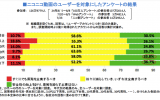

インターネットテレビのニコニコ生放送を運営するドワンゴ社は原発をめぐる127万人アンケートを行った。

-

東京電力の元社員の竹内さんが、一般の人に知らないなじみの少ない停電発生のメカニズムを解説しています。

-

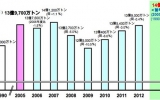

日本の温室効果ガス排出量が増加している。環境省が4月14日に発表した確報値では、2013 年度の我が国の温室効果ガスの総排出量は、14 億 800 万トン(CO2換算)となり、前年度比+1.2%、2005年度比+0.8%、1990年度比では+10.8%となる。1990年度以降で最多だった2007年度(14億1200万トン)に次ぐ、過去2番目の排出量とあって報道機関の多くがこのニュースを報じた。しかし問題の本質に正面から向き合う記事は殆ど見られない。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間