再エネ急拡大のエネルギーベストミックス案、実現可能か?

経済産業省は4月28日に、エネルギー源の割合目標を定める「エネルギーミックス」案をまとめた。電源に占める原子力の割合を震災前の約3割から20−22%に減らす一方で、再エネを同7%から22−24%に拡大するなど、原子力に厳しく再エネにやさしい世論に配慮した。しかし、この目標は「荒唐無稽」というほどではないものの、実現が難しい内容だ。コストへの配慮が足りず、原子力の扱いがあいまいなためだ。それを概観してみる。

内容のポイント

原案は経産大臣の諮問機関である総合資源エネルギー調査会の長期エネルギー需給見通し小委員会で4月28日にまとまった。6月までにパブリックコメントを集める。委員はエネルギー関係の有識者ら、さらに企業関係者であり(名簿)、民主党政権の時のエネルギー政策であったように、市民団体や学者主導のバランスの欠いた議論は行われなかった。ただし、この提案を実際に形にする電力、エネルギー業界からの参加はない。今でも2011年の福島原発事故の後遺症が続いている。

前回のエネルギーミックスの目標は震災前の2010年秋に決まった。鳩山政権の「2020年までに温室効果ガスを05年比で25%削減する」という過剰な環境目標を達成するため、同時期に発電に占める割合をCO2を出さない原子力で50%程度にするなど、原子力推進の内容だった。そのため福島原発事故の後で、当時の民主党政権が見直しを公約した。しかし原子力政策の混乱や、政権交代などがあり、なかなか決まらなかった。2014年にエネルギー基本計画が策定され、また今年末に温室効果ガスの抑制策を決める国連の国際会議COP21がパリで開催されるために、この時期に決定された。エネルギーミックスは、政府の温室効果ガスの削減計画にも反映される。

主なポイントは以下の通りだ。(同小委員会第8回会合報告案)

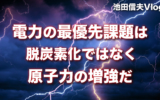

①発電比率では原子力が20−22%、再エネが22−24%、火力が60%前後、その内訳は、石炭が30%弱、LNGが25%前後、石油が5%未満だった。

②再エネと原発を関連づけた。政策経費として、固定価格買取制度の予算は原子力発電による燃料費の削減分から手当されるべきと、提言された。

③再エネ政策では、太陽光発電の促進は抑え込まれ、風力とバイオマス発電の支援が増える。

④省エネが過剰に見積もられ、経済成長を年1.7%達成するにもかかわらず、対策によってそれを行わなかった場合よりも17%電力使用量が減らすという目標を掲げた。

しかし、このエネルギーミックス案は実現が難しいと思う。

疑問1・自由化進行の中で電力会社が電源建設対応に応じるのか

政府は電力の発送電分離を2020年までに行うことになっている。その代償として各電力会社は、独占的に認められたエネルギーの供給義務が緩和され、電力料金設定の縛りもなくなる。エネルギー自由化とは経営の自由度が増すことだ。

原発の見通しが分からず、供給力に懸念が広がる中で、各電力会社、そして新規参入組は石炭火力の増設を行っている。東京湾岸では大型の石炭火力発電所の建設計画が並ぶ。環境や温暖化への配慮から、このエネルギーミックス案はその抑制を求める。しかし電力事業者は応じないかもしれない。そして国が統制できない以上、この比率が確保できるかも不明だ。

疑問2・省エネへの過剰期待はないか

今の日本の問題は、エネルギーのコスト増だ。電力業界に限って言えば、震災前の10電力合計の売上高は16兆円だったが、20兆円まで膨らんでしまった。電力会社は値上げを続けるが、経営が思わしくない。原発が2011年から無計画に政府の要請で停止した。安く発電できる原発の停止、その代替火力の燃料代、総額2兆3000億円に達するとされる原子力の新規制対応のコストで、電力会社の経営は悪化し、電力料金が上昇している。

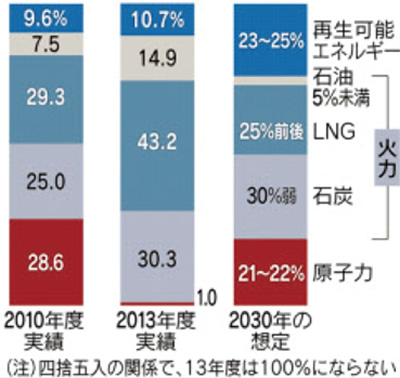

同小委も、その問題を認識しコスト削減を言及している。ところが再エネ振興によるコスト増があるとしながら、省エネにより削減は可能とした。これはおかしい。再エネ比率を22−24%にするためには、年3.7兆−4兆円の固定価格買い取り制度(FIT)による負担が必要と欠いている。これは大変な金額だ。

一方、総額では燃料費を省エネと原発の再稼動で、現在の6割程度に減額できるとしている。これは楽観的すぎるだろう。燃料費は変動が大きすぎるし、省エネを過大に見積もっている。何も対策をしない時と比べ、17%のエネルギー消費の削減を30年までに実現するとしている。

電源の選択の問題がなかなか決まらないため、政策で政府が省エネに過剰な期待を寄せすぎることは多くの専門家によって指摘されてきた。そして経産省は過去に省エネの予想・計画を共に外してきた。(参考論文・杉山大志「過大な省エネ見通しはこう見直すべし」、この論文で指摘の25%超の省エネ実行計画は変えたものの、まだ17%と高い省エネを想定している)今回も、その可能性がある。

今回のエネルギーミックス案ではエネルギーの3E「経済性」「環境性」「エネルギーの安全保障」に配慮すると書いている。ところが再エネ、省エネにはコストがかかる。そのコストを、この案では詳細に分析していない。

疑問点3・見通せない原子力の再稼動

そして、原子力規制委員会による新安全基準の適合性審査が、現時点でまったく見通せない状況になっている。新安全基準が2013年7月に施行してから、現時点で約2年が経過したが審査はまだ完了していない。審査をしながら原子炉を稼動させるという方法もとられていない。現時点で、日本に原発は48基あるが、一年数基ずつしか稼働されなければ、原発は2030年でも正常化しないだろう。諸外国の稼働率は90%以上、日本は震災前でも70%前後と低かった。

同委員会は原子炉を40年で原則廃炉というルールを定めた。このルールによれば、2020年頃から、次々と廃炉になる。2030年時点で建設から40年未満の原子炉は、新設がなければ20基と半減する。原子力発電の20%以上という目標さえおそらく達成できない。(参考記事・石井孝明「意味ない未来のエネルギーの議論」)

「安全だけを考える」(田中俊一委員長)という原子力規制委員会の視野の狭い対応がエネルギー政策を混乱させ、国民生活に負担を加えることを筆者は繰り返し問題にしてきた。このエネルギーミックスの議論も、原子力の先行きがまったく見通せないゆえに「絵に描いた餅」のように無意味なものになる可能性がある。

今回のエネルギーミックス案は、民主党政権のエネルギー政策の文章のように「荒唐無稽」というわけではない。そしてしかし構成案に示された電源の配分はいずれも実現は簡単ではない。結局、再エネを増やし原発の停止を放置したことで、コストの問題を残したままだ。単なる数字合わせに終わらせないためには実現のための施策を整える、難しい課題が残っている。

(2015年5月25日掲載)

関連記事

-

頭の悪い地方紙は、いまだに「原発新増設」がエネ基の争点だと思っているようだが、そんな時代はとっくに終わった。 311の原発事故がまるでなかったかのようである。 【原発推進派を集めて「エネルギー基本計画」議論スタート 「関

-

今年9月に国会で可決された「安全保障関連法制」を憲法違反と喧伝する人々がいた。それよりも福島原発事故後は憲法違反や法律違反の疑いのある政策が、日本でまかり通っている。この状況を放置すれば、日本の法治主義、立憲主義が壊れることになる。

-

商品先物市場を運営する東京商品取引所(TOCOM)の社長に浜田隆道氏が就任した。経済産業省出身で同社専務から昇格した。「総合エネルギー市場」としての発展を目指すという。抱負を聞いた。

-

岸田首相が「脱炭素製品の調達の義務付け」を年内に制度設計するよう指示した。義務付けの対象になるのは政府官公庁や、一般の企業と報道されている。 脱炭素製品の調達、「年内に制度設計」首相が検討指示 ここで言う脱炭素製品とは、

-

カリフォルニア州の電気代はフロリダよりもかなり高い。図は住宅用の電気料金で、元データは米国政府(エネルギー情報局、EIA)による公式データだ。同じアメリカでも、過去20年間でこんなに格差が開いた。 この理由は何か? 発電

-

福島における原発事故の発生以来、世界中で原発の是非についての議論が盛んになっている。その中で、実は「原発と金融セクターとの関係性」についても活発に議論がなされているのだが、我が国では紹介される機会は少ない。

-

原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCAR)は現在、福島で起こった原発事故の評価、また放射線の人体への影響をめぐる議論を重ねている。海外の報道WNN(World Nuclear News)の記事「UN approves radiation advice」を参考に、それをまとめる。これは米国の原子力情報を提供するニュースサイト。

-

毎日新聞7月17日記事。トルコで16日にクーデタが発生、鎮圧された。トルコはロシア、中東から欧州へのガス、石油のパイプラインが通過しており、その影響は現時点で出ていないものの注視する必要がある。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間