電気料金の高止まりを招く電源構成案

見たかった骨太の議論

経済産業省の有識者会議がまとめた2030年の望ましい電源構成(エネルギーミックス)案は、政治的な思惑に左右され、各種電源の数字合わせに終始した印象が強く残った。エネルギーは暮らしや産業を支える国の重要な基盤である。そこにはイデオロギーや政治的な主張を持ち込むべきではなく、あくまで現実を踏まえた冷静な政策判断が求められる。だが、有識者会議では日本のエネルギーのあるべき将来像について、骨太な議論はみられなかったのは残念だ。

原子力発電や再生可能エネルギーの電源比率ばかりに関心が集まったが、一方で大きな課題も積み残した。それは日本の電力コストがこのままでは高止まりするという構造的な問題だ。今回の政府案では、原発の停止で値上がりした現在の電気料金が15 年後もほとんど下がらないとしている。国民負担を抑制する観点からみると、決してベストミックスとは言えない。

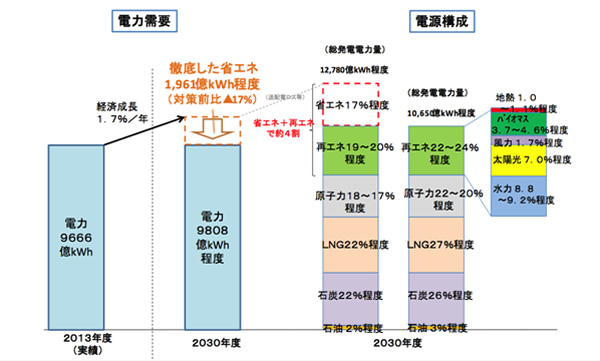

焦点となった原発比率は、震災前の約3割から20~22%に引き下げる一方、水力や太陽光などの再生エネ比率を22~24%と現在に比べて約2倍に増やす。そして液化天然ガス(LNG)や石炭などの火力は現在の9割から50%台半ばに抑えるとする内容だ。パブリックコメントの募集や与党による調整を経て、7月に正式決定する段取りだ。

将来の電力コストは下げられるのか?

東日本大震災後、相次いで原発の運転が停止し、電力各社は電気料金を一斉に値上げした。全国平均の料金は、震災前に比べて家庭用で2割、企業用は3割も上昇している。そして昨年11月の北海道電力に続き、6月からは関西電力も再値上げに踏み切った。政府の電源構成案は、今後もこうした高水準の電気料金が続くとみているのだ。

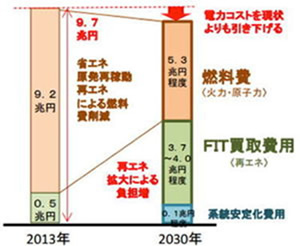

電力コストが高止まりするのは、発電コストの高い再生エネの導入が拡大するからだ。政府の試算によると、減価償却費や人件費などを除いた現在の電力コストは、火力向けの燃料費9.2兆円と再生エネの買い取り費用5000億円の合計で9.7兆円だ。

これが30年になると、原発の再稼働などで燃料費は現在よりも4割以上減って5.3兆円に低下する。だが、再生エネの買い取り費用については、5000億円から3.7兆~4兆円に膨らむ見通しだ。

すでに今年度の買い取り費用は約1.3兆円と昨年度に比べて2倍となったが、今後も一定のペースで負担が増え続ける。再生エネの固定価格買い取り制度は、コストの高い再生エネを電力会社が決まった価格で購入し、その費用を電気料金に上乗せ徴収して利用者が負担する仕組みだ。この買い取り負担の増加に伴い、火力向け燃料費の減少による電力コストの低減効果が失われ、15年後の引き下げ幅はわずか2~5%にとどまるという。これは国民経済的に許容される水準なのだろうか。

電源構成案で再生エネは22~24%と設定されたが、この内訳は水力が現在とほぼ同じ9%程度で、最も増えるのが太陽光の7 %、次いでバイオマスが3.7~4.6%、風力が1.7%、地熱が1%程度となっている。原発の発電コストが1キロワット時あたり10.1円なのに対し、再生エネの発電コストは事業用太陽光が同12.7~15.5円、陸上風力で同13.9~21.9円と割高だ。

太陽光発電の買い取り価格は、2015年度の1キロワット時27円から30年度時点で22円に下がると予想している。だが、これはあくまで新規申し込みに対する買い取り価格だ。すでに高値で買い取りが始まっている既存の太陽光は、引き下げの対象にはならない。「早い者勝ち」を許す固定価格買い取り制度の欠陥といえる。

電力料金上昇による経済への悪影響

東日本大震災前と比べた国内の電気料金は、輸入燃料費の増大で値上がりが続いている。発電で使う天然ガスの価格をみると、日本は米国に比べて5倍も高く、欧州より3割ほど割高な構造にある。昨年4月の消費税増税によって低所得者層を中心に家計消費は引き締め傾向が続いており、家計に加えて中小・零細企業の経営にも値上がりした電気料金は重い負担となっている。こうした歴史的に高い料金水準が15年後も下がらないとする電源構成案では、日本の経済成長も阻害されかねない。

少子高齢化が進む日本では社会保障費の増加に伴い、消費税率が2017年4月に予定されている10%への引き上げで止まる可能性は低い。今後も社会保障負担の増加が避けられない中で、電気料金も高止まりする電源構成が許容されるのだろうか。国民負担を抑制する観点からも電源構成を常に検証し、原発の再稼働などの実情に合わせた不断の見直しが欠かせない。

その実現性などをめぐって批判が根強い電源構成案だが、それでも原発比率を20~22%と今後も一定規模の原発を活用すると明記した姿勢は評価したい。昨年のエネルギー基本計画で「原発依存度をできる限り低減する」としており、経産省の有識者会議でも「こうした原発比率では公約を果たしたことにならない」と一段の引き下げを求める意見もあったからだ。

20~22%の原発比率の維持を決めたことで、稼働開始から40年を原則とする原発運転期間の延長だけでなく、原発の建て替えや新増設にも道を開くことになった。もちろん政府は「建て替えなどは想定していない」(経済産業省幹部)と強調しているが、60年稼働に向けた運転延長に加え、少なくとも将来の原発新増設の可能性を否定しなかった意義は決して小さくない。

すでに関西電力の高浜原発1 、2 号機は運転延長を原子力規制委員会に申請している。この運転延長問題も多くの問題を抱えているが、規制委には何よりも迅速で公正な審査を求めたい。

5年前の電源構成は、民主党政権によって「30年に原発比率を50 %超とする」という目標が定められた。温室効果ガスの排出削減のために30年までに14 基の原発を新設するとの内容だったが、福島原発事故で撤回された。その意味でエネルギー基本計画や電源構成は、常に政治的な思惑の中で揺れ動いてきた。

電源構成案をめぐっては、電力コストの高止まりにメスを入れず、エネルギー安全保障についても深く議論されなかった。不都合な真実に目をつぶり、国民の評判ばかりを気にするようでは電力の安定供給などおぼつかない。資源小国・日本の現実を直視し、将来世代にも責任を果たすための議論に取り組んでほしい。

(2015年6月1日掲載)

関連記事

-

6月にボンで開催された第60回気候変動枠組み条約補助機関会合(SB60)に参加してきた。SB60の目的は2023年のCOP28(ドバイ)で採択された決定の作業を進め、2024年11月のCOP29(バクー)で採択する決定の

-

先進諸国はどこも2050年ネットゼロ(CO2排出実質ゼロ)目標を掲げてきた。だがこんな目標はそもそも実現不可能であるのみならず、それを実現すべく実施された政策は電気代高騰などを引き起こして極めて不人気になり、移民問題に次

-

ウクライナの戦争は、地政学上の再編をもたらした。ロシアは中国との結びつきを強めた。対ロシア制裁に加わるようにトランプに関税で威嚇されたインドは、かえってロシアとの結びつきを強めてしまった。 この地政学上の再編は、エネルギ

-

6月21日の某大手新聞に、同社が6月前半に実施した主要100社への景気アンケート調査結果が掲載された。その中に「原発」に関する調査結果が記載されている。

-

2030年の日本のエネルギーを国民参加で決めるとして、内閣府のエネルギー・環境会議は「エネルギー・環境に関する選択肢」で3つの選択肢を示した。(以下、単に「選択肢」「シナリオ」とする)(注1・同会議ホームページ「話そう“エネルギーの環境と未来”」)

-

前稿において欧州委員会がEUタクソノミーの対象に原子力を含める方向を示したことを紹介した。エネルギー危機と温暖化対応に取り組む上でしごく真っ当な判断であると思う。原子力について国によって様々な立場があることは当然である。

-

18世紀半ばから始まった産業革命以降、まずは西欧社会から次第に全世界へ、技術革新と社会構造の変革が進行した。最初は石炭、後には石油・天然ガスを含む化石燃料が安く大量に供給され、それが1960年代以降の急速な経済成長を支え

-

「脱炭素へ『ご当地水素』、探る地産地消・・強酸性温泉や糞尿から生成」との記事が出た。やれやれ、またもやため息の出るような報道である。 1. 廃アルミと強酸性温泉水の反応 これで水素が生成するのは当たり前である。中学・高校

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間