京都議定書はなぜ失敗したのか【言論アリーナ報告】

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」。6月2日に「京都議定書はなぜ失敗したのか−非現実的なエネルギーミックス」を放送した。

出演は澤昭裕氏(国際環境経済研究所所長、21世紀政策研究所研究主幹)、池田信夫氏(アゴラ研究所所長)、司会はGEPR編集者であるジャーナリストの石井孝明が務めた。

5月にエネルギーミックス案、そして温室効果ガス削減目標案が政府から示され、6月のドイツでの先進国首脳会議(G7)サミットで安倍首相がガス削減案を対外的に示す。それに関連して、今回は以下の3つのテーマを分析した。

1・エネルギーミックスの決定をどう考えるか。

2・温室効果ガスの削減目標、2030年までに26%の削減は可能か。

3・京都議定書の光と影—失敗を乗り越える。

要旨は以下の通り。

「空気」が政策を決める国

石井・2002年の京都議定書の日本国内の批准の時に経産省の環境政策課長、池田さんは経済産業研究所の上席研究員でした。日本のエネルギー・環境政策が、合理的とは言えない形で決まることの実体験があるそうですね。

池田・霞ヶ関の中で私たち2人だけが、京都議定書の批准に反対だったのです。霞ヶ関の関係セクション全体を集めた会議で「温室効果ガスは削減できないからやめるべき」と主張しました。ところが、その他の人たちは「それは国会で決めることですから」「国際交渉で決まったことですから」と、決定を追認してしまいました。そして国会では全会一致で問題点を指摘することなく批准しました。太平洋戦争開戦の時はこうだったのかと思いました。空気が政策を決めるのです。

石井・2人の予想通り京都議定書は、日本だけが負担を背負いこむ形になりましたね。今回の決定されたエネルギーミックス、そして温室効果ガスの削減目標が、負担にならなければいいのですが。

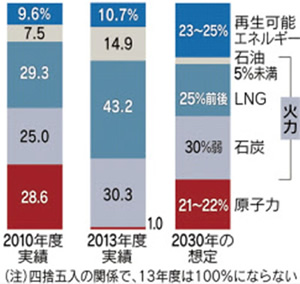

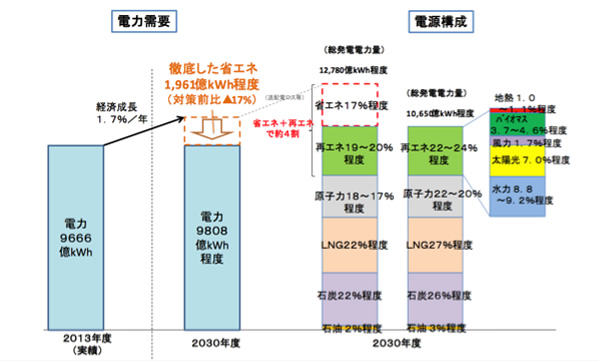

何が決まったかを簡単に示しましょう。焦点となった原発比率は、30年で震災前の約3割から20-22%に引き下げる一方、水力や太陽光などの再生エネ比率を22-24%と現在に比べて約2倍に増やします。そして液化天然ガス(LNG)や石炭などの火力は現在の9割から50%台半ばに抑えるとしています。また節電では何もしない場合よりも、30年には17%削減の省エネを達成します。このミックス案をどう考えますか。

(経産省資料、図作成時と違い30年の原子力は20−22%、再エネは22−24%となった)

(経産省資料、図作成時と違い30年の原子力は20−22%、再エネは22−24%となった) (経産省資料)

(経産省資料)澤・2010年のバランス(図表1)は、今振り返ると、よくできていました。エネルギーミックスは、各電源を分散させ、一つの電源がダメになっても、別の電源で埋め合わせることを考えてきました。福島事故以降、実際に原発が使えなくなったのですが、他電源がカバーしたのです。しかし、それをいつまでも続けられないし、13年の電源構成はいわば「けがをした状態」です。それを直そうという取り組みは評価されてもいいでしょう。そしてかなり詳細な積算根拠も示されています。(図表2、3)

今回、注目すべきは、国が目指すべき目標が掲げられ、それに基づいて政策が考えられたことです。(図表3)残念ながら民主党政権の時は「原発ゼロ」から、エネルギー政策を決めようとしました。当たり前の議論に、ようやく行われたということです。

池田・まともになったものの、問題は数多くあります。原発の稼働は、現在は規制委員会の新規制基準の安全審査が長引き、ゼロです。3年経過して1基も動かない。2030年には廃炉を迎える原発が増え、このままでは20%以上を確保することは難しくなります。

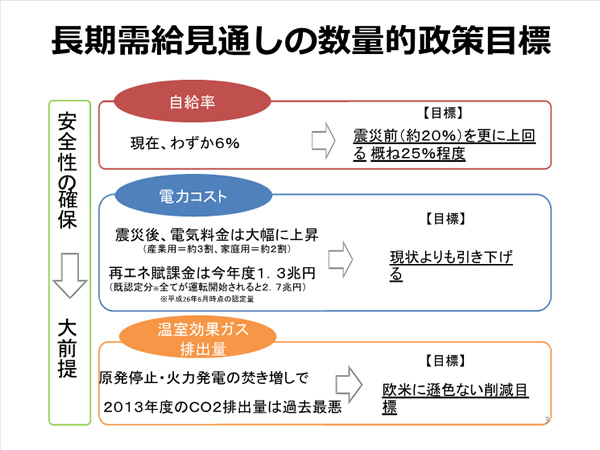

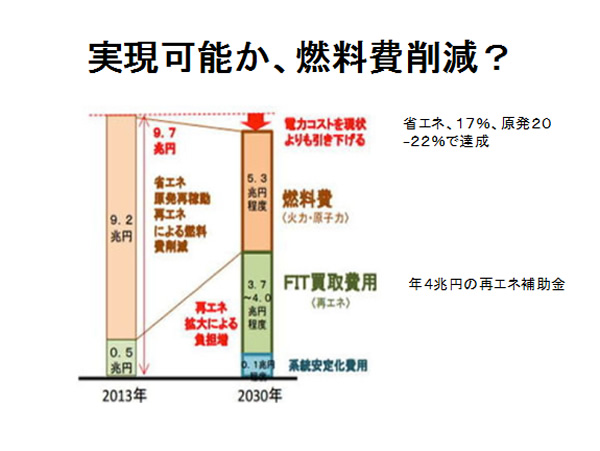

澤・原子力の比率は先が見通せない状況です。ただし30年になったら、現状から多少は好転しているでしょう。産業界が心配しているのは、電力コストの上昇ですが、すでにFITで全て認定設備が稼働したら3兆円近い費用がかかり、すでにいっぱいになりそうな状況です。(図表4)また省エネでコスト削減をしようとしていますが、難しいでしょう。

今回の案に「つじつま合わせ」という批判があります。ただ経産省としては、無理に「つじつま合わせ」を、無理を承知でした面があるわけです。ただし以前より積算は詳細に行っています根拠はあります。できないという批判はその通りですが、まとめるには仕方がなかったと思います。

池田・私は経済学者として、あえて書生論を言いますが、電源構成を何パーセントにするかというのは手段にすぎません。何を目指すのか。そしてその社会コストと便益を比較し、コストを最小化、便益を最大化するという発想で、エネルギーミックスを考えるべきです。それなのに「原発は何パーセントがいいか」という手段ばかり議論になる。民主党時代よりまともですが、議論を深めていただきたいと思います。

温室効果ガス削減、数字を競うべきではない

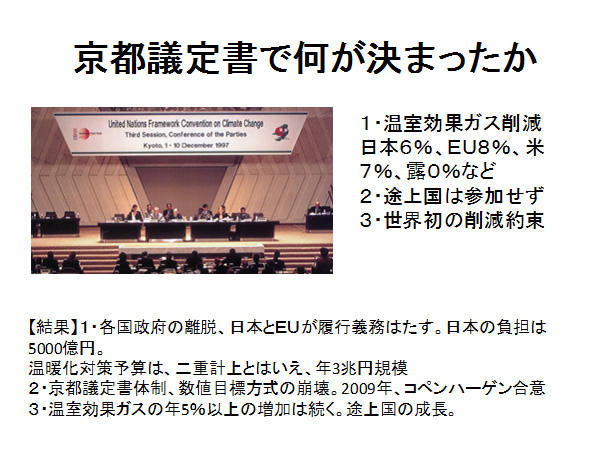

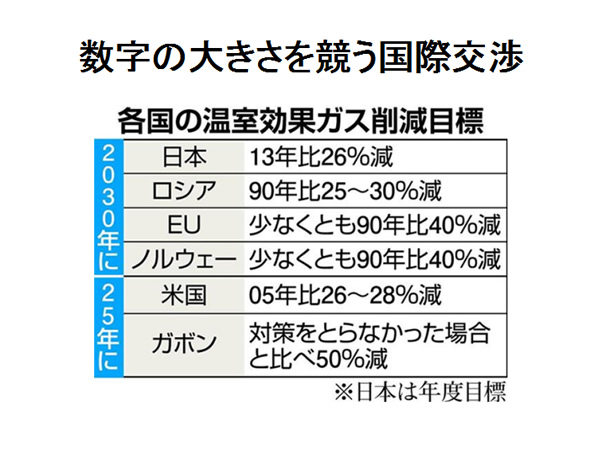

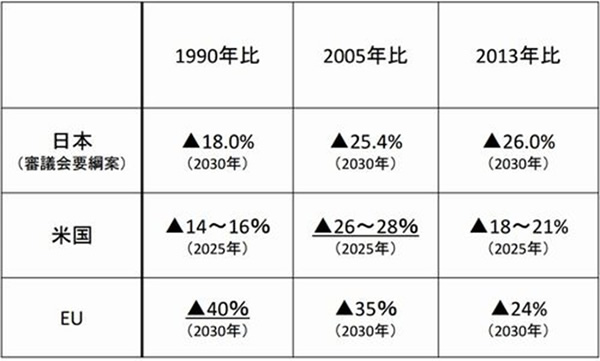

石井・エネルギーミックス案、そして温室効果ガス削減案が5月にまとまったのは、6月に安倍晋三首相がサミットで日本の削減目標を表明しなければならなかったためです。今年はパリでCOP21(国連・気候変動枠組み条約締約国第21回会議)が開催され、2030年までの温室効果ガス削減の枠組みが決まります。先ほどの話のように、京都議定書で、日本は大きな負担を背負いました。(図表5)また、26%のガス削減案が出ましたが、日本の数字を「EUと比べて小さい」などと批判するNPOやメディアがありました。(図表6)

池田・京都議定書はその作成の際に国際交渉で、日本が翻弄されました。90年を欧州が基準年にしようと運動をして日米がそれに乗せられました。1990年前後は東欧諸国の社会主義体制が崩壊し、エネルギー効率の悪い工場が閉鎖された特殊要因があるんです。東欧諸国を吸収したEUはその削減分を努力しないで手に入れました。

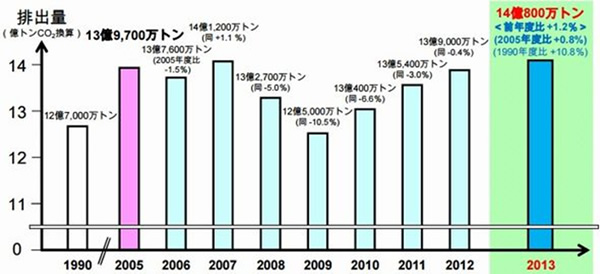

温室効果ガスの削減を考えるために2つの図を示してみましょう。「図表7」は日本の温室効果ガスの増減です。景気の悪い09年に減り、原発の停止した11年からは増えています。景気と原発が影響するのは明らかなのに、その問題を放置して、ガス削減案を検討しています。

「図表8」では基準年によって温室効果ガスの削減量が大きく変わる。今度の国際制度は、数値目標で義務を課せられないわけですから、冷静な議論をするべきでしょう。

澤・京都議定書は外交的失敗と言えるでしょう。ところが関係者は誰も認めたくないので、その反省が共有されていません。今回作られる国際制度は京都議定書のように削減数値目標を競うのではなく、各国の技術協力、削減政策を約束し、実行する形になるわけです。削減数値にこだわる必要はなくなります。

池田・目安として、1%温室効果ガスを削減するのに年約1兆円必要と言われています。26%を国内対策で行うと年20兆円以上の負担が必要になります。クリーンエネルギーで経済成長なんていう人もいますが、そんなことは観察されていません。

経済学的に考えて、CO2の排出量なんて、政策の目的関数(ある数字の増減を目標にする数式)になりえないのです。エネルギーミックスと同じ。温室効果ガスの削減で、どうリスクが減るのか。得られる便益を最大化するための経済政策は何かを考えるべきでしょう。気候変動は不確実性が多いのに、政治ゲームの手段になっているのは残念です。

「良い」「悪い」とエネルギーに言うむなしさ

石井・話をまとめると、「政治が世論、その感情に影響され、合理的な政策決定が行われない」ことが、エネルギーミックスでも、温暖化問題の国際交渉でも、起きてしまうようです。最後に、それを直す方法というのはあるのでしょうか。

澤・政治というのはそんなもんでしょう。ただし、民主党政権の時から、かなりよくなったし、3年後にエネルギーミックス案は見直しということになっているので、よいものに修正していくことは可能です。

国際交渉の変更は日本だけでできませんので、難しいです。しかし、温暖化交渉の「ゲームのルール」が変わるかもしれません。CO2の濃度と気候変動の関係、「気候感度」という言葉ですが、従来考えられたよりも低いかもしれない可能性が出ています。つまり、温室効果ガスと気候変動の相関が予想よりも小さいかもしれません。ただし、交渉で飯を食べている人はそういう可能性があっても、なかなか動きませんが、科学的事実が変われば、議論も変わる可能性があります。気候変動交渉は、永遠に続くでしょうが、その中で日本だけが損をしないことを考えるべきでしょう。

池田・繰り返しになりますが、不確実性の中で、私たちは限られた資源を選択しなければなりません。エネルギーを「良いエネルギー・再エネ」「悪いエネルギー・原発」などという無意味な決めつけや分類をやめて、私たちが得る利益をどのように最大化する選択をするか、冷静な議論が必要です。

(構成・石井孝明)

(2015年6月8日掲載)

関連記事

-

国際エネルギー機関(IEA)は毎年11月にリポート「ワールドエネルギーアウトルック」(概観)を公表している。その2012年版の「報道向け要約」を紹介し、日本への影響を考える。同リポートは、世界のエネルギーの主なポイントを示し、その議論をリードする。

-

1. 三菱商事洋上風力発電事業「ゼロからの見直し」 2021年一般海域での洋上風力発電公募第1弾、いわゆるラウンド1において、3海域(秋田県三種沖、由利本荘沖、千葉県銚子沖)全てにおいて、他の入札者に圧倒的大差をつけて勝

-

上記IEAのリポートの要約。エネルギー政策では小額の投資で、状況は変えられるとリポートは訴えている。

-

中川先生はチームを組んで福島の支援活動を続けてきました。どういう理由からだったのですか。中川 私は、東大病院の緩和ケア部門の責任者です。この部署では放射線技師、看護師、医師、心理学カウンセラーなどさまざまな専門家ががんの治療に関わります。そのために原発事故で、いろいろな知恵を活用しやすいと思いました。

-

中部電力の浜岡原子力発電所(静岡県御前崎市)は、昨年5月に菅直人首相(当時)の要請を受けて稼動を停止した。ここは今、約1400億円の費用をかけた津波対策などの大規模な工事を行い、さらに安全性を高めようとしている。ここを8月初頭に取材した。

-

ロシアのウラル地方にある最新型の高速増殖炉で運転が始まった。完結した核燃料サイクルの始まりと、核廃棄物なしの発電のはじまりをもたらすかもしれない。ロシアは高速中性子炉を産業利用で運用している唯一の国だ。

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 前回書ききれなかった論点を補足したい。現在の日本政府による水素政策の概要は、今年3月に資源エネルギー庁が発表した「今後の水素政策の課題と対応の方向性 中間整理(案)」という資料

-

1986年のチェルノブイリ原子力発電所における事故は、ベラルーシ、ウクライナ、ロシア連邦にまたがる広範な地域に膨大な量の放射性核種が放出される結果となり、原子力発電業界の歴史の中で最も深刻な事故であった。20年経った今、国連諸機関および当該三ヶ国の代表が共同で健康、環境、そして社会経済的な影響について再評価を行った。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間