復興は今後5年が正念場【復興進む福島4】

青木基(もとい) 楢葉町議会議長

青木基(もとい) 楢葉町議会議長私は獣医師で震災の年まで福島県の県職員だった。ふるさとの楢葉のために働きたいと思い、町議に立候補し、議長にも選んでいただいた。

楢葉町では原発事故によって3つのものが失われたと思う。一つは家族の絆だ。この町は農業が中心で2~3世代の同居が多かった。ところが避難でばらばらになった。若い世代は職場、また子どもの学校の近くにすみ、別居を余儀なくされた。

第2に地域の絆だ。長くこの地域に住んできた人が多く、地域の人がそれぞれ顔見知りだった。それがなくなってしまった。とてもさびしいことだ。

第3に、命と健康だ。災害関連死では今年3月までに112人。避難生活による健康被害や自殺を含んだものだ。家族や地域の絆が壊れたことで、精神的な健康がむしばまれている。特に高齢者の孤立が深刻になっている。そして住民の健康はかなり悪化している。慣れない生活での引きこもり、過食での肥満などで生活習慣病などを悪化させている。ストレスを訴える人も多い。

地域の傷は大きい。避難指示の解除は、もちろん復興のための重要な一歩だし、町民はこぞって歓迎している。しかし実際に住めるのかというと話は別だ。

春に当初8月の盆前に避難指示を解除すると打診されたが、町議会は住民の声を聞き「準備がまだ整っていない」と意見を出し9月の解除となった。医療、買い物や飲食の場所、住居がまだ整っていない。そして雇用の場がない。住民の帰還は大半が50歳代より上だ。子育て世代がいない。雇用の場、生活環境の改善は進めていくべきだろう。

子どもの声が聞こえない町は、自然に消滅してしまうだろう。今年度で復興計画の5年が終わり、今後5年延長される。この5年が楢葉町にとって正念場となる。もちろん私たちの努力が前提だが、国と県に復興支援をお願いし、それを負担する日本中の皆さんに理解をいただきたいと思う。(談)

(この記事はエネルギーフォーラム9月号に掲載させているものを、同社から転載の許諾を得た。関係者の方に感謝申し上げる。)

(2015年9月24日掲載)

関連記事

-

国連科学委員会の中の一部局、原子放射線の影響に関する国連科学委員会は、昨年12月に報告書をまとめ、国連総会で了承された。その報告書の要約要旨を翻訳して掲載する。迂遠な表現であるが、要旨は国連の報告書間で整合性が取れていないこと、また低線量被曝についてのコンセンサスがないことを強調している。

-

現在、パリ協定第4条第19項に基づくパリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略の策定作業の最終段階にある。4月25日に政府原案が公表され、パブリックコメントに付された。政府原案の概要は以下のようなものである。 【基本的考え

-

2月3日放送の言論アリーナ「米国ジャーナリストの見る福島、原発事故対策」に、出演した米国のジャーナリスト、ポール・ブルースタイン氏が、番組中で使った資料を紹介する。(全3回)

-

【原発再稼動をめぐる政府・与党の情勢】 池田 本日は細田健一衆議院議員に出演いただきました。原発への反感が強く、政治的に難しいエネルギー・原子力問題について、政治家の立場から語っていただきます。経産官僚出身であり、東電の柏崎刈羽原発の地元である新潟2区選出。また電力安定推進議員連盟の事務局次長です。

-

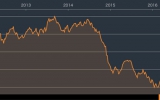

アゴラ研究所の運営する映像コンテンツ言論アリーナ。6月24日はエネルギーアナリストの岩瀬昇氏を招き、「原油価格、乱高下の謎を解く」という放送を行った。岩瀬氏はかつて三井物産に勤務し、石油ビジネスにかかわった。アゴラの寄稿者でもある。

-

福島第一原発の処理水問題が、今月中にようやく海洋放出で決着する見通しになった。これは科学的には自明で、少なくとも4年前には答が出ていた。「あとは首相の決断だけだ」といわれながら、結局、安倍首相は決断できなかった。それはな

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

小島・農水省の中に、遺伝子組み換え作物の栽培の計画を持っている人がいました。ところが民主党政権が成立して、全部つぶれてしまいました。それがそのまま放置されている状況です。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間