「トイレなきマンション」を終わらせよう・使用済み核燃料を考える【言論アリーナ・下「核燃サイクルの是非」】

(上)「処分は可能か」より続く。

うまくいかない核燃料サイクル

石井・後半では核燃料サイクルの問題を取り上げます。

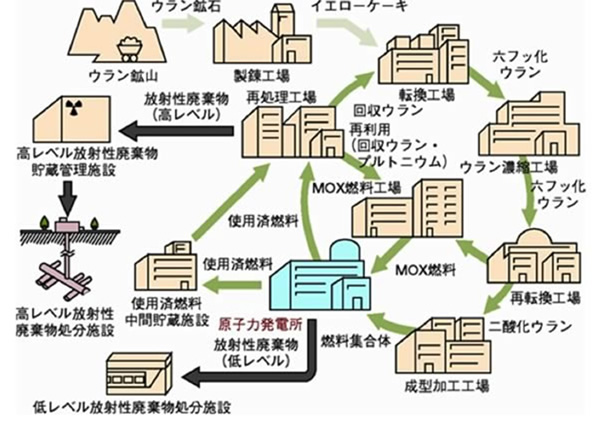

まず核燃料サイクルを簡単に説明しましょう。

核燃料の95%は再利用できるので、それを使う構想です。また使用済み核燃料の中には1-2%、核物質のプルトニウムが発生します。プルトニウムは毒性が強く、核兵器の材料にもなり、テロでの使用が懸念されています。そのためにこの物質の管理と不拡散が、国際条約で厳格に決められています。米国はその不拡散と利用の管理を、安全保障政策の柱にしています。

ところが、日本では、政策がうまくいっていません。日本原燃の青森県六カ所村にある再処理工場が、今年操業の予定でした。しかし原子力規制委員会が安全基準をつくるために、稼働が延期になってしまいました。ウラン濃縮工場など一部は稼働しています。全面稼働は97年の予定でしたが、再処理部分で技術的な問題が重なったために、試験稼働が行われたのみです。六ケ所村施設では総額で経費は2兆円かかっています。これは電力料金に上乗せされています。

またプルトニウムを燃料にする高速増殖炉の実証炉「もんじゅ」が作られました。ところが、95年に事故を起こして今も稼働していません。これにも約1兆円かかっています。これは日本原子力研究開発機構が運営していますが、費用は税金です。

核燃料サイクルを、どうするべきでしょうか。

賛成派・澤田氏の意見「プルトニウムは重要な資源になる」

澤田・日本は無資源国で、国内のエネルギー資源は大切にしなければなりません。使われていないウラン、プルトニウムを再利用するというのは自然な発想です。ペットボトルのリサイクルと同じで、それをするとコストは高くなりますが、技術があるのなら、やるべきではないでしょうか。

日本は専門用語では「フルセット」の原子力設備を持ちます。核武装をしている国は再処理施設を持つところが大半です。日本は唯一、核兵器を持たないのに再処理施設があります。再処理技術は、核兵器技術と紙一重です。いつでもその気になったら超えられるけれど、日本はしない。これは世界にとって、原子力平和利用の一つのモデルケースになっています。この地位を捨てる必要はありません。

物理学者から見ると、核反応とは物質変換であり、原子炉はその装置です。日本初のノーベル物理学賞を取った湯川秀樹博士の1940年に書いた教科書を読んでいたのですが、彼は核反応を利用すれば新しい物質が生まれることを強調していました。それは正しく、使用済み核燃料は放射線量が高くて使えないものの、白金など特殊な金属がかなり含まれているのです。過去に夢想された錬金術が現実になったようなもの。それを利用することは、技術の進歩に役立ちますし、未来に大きな利益をもたらす可能性があります。

反対派・池田氏「プルトニウムを消費できない」

池田・その意見は理解しますが、問題は2つあります。安全保障・核兵器管理の問題と、エネルギー政策の問題です。

最初の核兵器の問題ですが、非常な深刻な問題です。日本は核兵器開発に転用できる技術を全部もっている。それはいろんな国際協定、条約に関係、コミットメントして、規制されています。条約の中で一番重要で、その地位を認めているのは1988年に結ばれた日米原子力協定です。これは2018年に改定の時期が来ます。

民主党政権で2012年に30年までの原発ゼロをしようとしました。その時に米国が、核燃料サイクルをどうするのかと、横やりを入れました。この問題があるのに、民主党政権は勉強不足で本当に知らなかったようです。

日本は保有する44トンのプルトニウムを消費するメドが立たない。高速増殖炉、高速炉でプルトニウムを混合したMOX燃料を使うプルサーマル計画があり、それは始まりました。しかし、これでもプルトニウムは使い切れません。報道によれば、その状況を知る米国政府の中には、日米原子力協定の更新に慎重な意見があるそうです。政治・外交的に重要な問題になる可能性があります。

澤田・2018年問題は、一般には知られていませんが、重要な問題です。ただし原子力関係者の間で広がっている見通しでは、米国は日米原子力協定をなくすなど、強硬な態度は示さないのではないかという説もあります。

韓国は日本と同じ核燃料サイクルをやりたいと米国に要請し、韓米原子力協定の交渉をしています。また中国や韓国が、日本を責める手段として、国際的な原子力交渉の場で、プルトニウムの存在を指摘しています。これを消費しなければいけません。

池田・けれどももんじゅは稼働していないですよね。

澤田・それは困ったことです。ですが再処理施設は稼働ができる状態です。もんじゅは、しっかりやってもらわないといけないのですが、技術的には可能なので、ぜひ進めてほしいのです。

プルトニウムの活用やウランの濃縮など、再処理とその関連技術は、理論だけでなく実際に活用することが重要な意味を持ちます。無尽蔵に使えるエネルギー源を、日本は持てるのです。

今、中国がエネルギーを世界中で買いあさっていて、原子力でもあちこちでウラン鉱山の買収、発電事業への出資を試みていまする。今後、日本は原子力の分野でも、エネルギーや技術を確保することが難しくなるかもしれません。

安全保障とコストをどう考えるか?

池田・けれどもウランはなくならない可能性があります。IAEAのリポートでは、岩石などに含まれる非在来型ウランは350年、最大700年あります。海水に溶けたウランは9000年分あると言われます。

澤田・その燃料は、精製に、在来型のものよりもコストがかかります。先ほど述べたように(参照、記事(上))、核燃料サイクルは最大限見積もっても今の電力コストの1割程度が上乗せされる。それだったら可能性にかけてもいいのではないでしょうか。

池田・経産省の官僚が「19兆円の請求書」という怪文書を5年ほど前に書いて、それが関係者の間に流布しました。2050年までに核燃料サイクルを実施するコストは19兆円かかるとされます。しかし、それによって節約できるウランの代金などを考えると、リターンは10兆円しかないとされます。9兆円の損です。これは原子力委員会も試算で出しています。(参考記事「核燃料サイクルの「2018年問題」」)

一方で直接処分にかかる費用は、10兆円とされます。核燃料サイクルより、9兆円安くなるわけです。先ほど二つめの論点として、エネルギー政策として考えなければいけないと言いました。経済的合理性からみると、これは損です。だから直接処分の方がいいと考えます。

物理学の人は、技術の夢を言うけれど、夢のコストが大きすぎませんかね。私は経済学を学んでいますから、これは費用と便益を考えれば割に合わないでしょう。

澤田・そうでしょうか。先ほど言ったように、40-50年という期間で考えれば、それほど多いものではありません。それを高いとみるか、安いとみるかは人によると思います。

池田さんの指摘は分かりますが、技術がブレークスルーして、そうしたコスト構造を変えるという話は昔から繰り返されたではありませんか。またどちらにしても、地層処分はしなくてはならないです。核燃料サイクルをすれば、直接処分をするよりも放射性廃棄物の量は5分の1以下に減るとされます。

池田・容積の問題よりも、場所を考えるべきでしょう。これは政治家も、メディアも言わないことですが、再処理をあきらめることが、最終処分問題を進めるかもしれません。政治的に今から最終処分地を政策的に決めることは不可能でしょう。

六ケ所再処理施設はむつ・小河原開発計画がつぶれた後の空き地になった国有地を使っているわけです。ここは250平方キロもあって、だいたい大阪市と同じぐらいの面積です。

その広大な土地は再処理施設も敷地の2割しか使っていない。ここは地盤も安定しているので最終処分地にすることを考えてもいいでしょう。地元の人の話を聞いたことはありますが、最終処分地になることを覚悟している人が多いですよ。

仮に、核燃料サイクルを断念すれば、この土地はさらに使い道がなくなる。そして関連施設から入る税収も、地元自治体に入ってきません。その空き地を処分場に転用できる可能性がある。国と青森県の間で、下北半島を最終処分地にしないという協定があります。しかし、これは数十年の長さで説得すれば、見直しの可能性があるかもしれません。

石井・タブーを言ってしまいましたね(笑)。実はこれは原子力関係者の多くが考えていることですが、言い出せない話です。

ただし、記者という立場から見ると、核燃料サイクルをめぐる国民合意は可能でしょうか。

澤田・確かに難しい問題はあるでしょうけど、今は原子力をめぐる感情的な議論ばかりで、核燃料サイクルをめぐる正しい情報が社会に伝わっていないではないですか。みんな「最終処分は無理なんですよね」と言って、実情を深く知らない。核燃料サイクルも、その必要性を専門家がもっと世の中に伝えなければならないでしょう。

石井・きょうの話では、高レベル廃棄物の処理問題は技術的に解決でき、「トイレなきマンション」論は誤りと専門家の考えが一致しました。しかし核燃料サイクルでは、両論に分かれました。ニコ生でアンケートを採ってみましょう。

【賛成47.6 %、反対52.4%、母数不明ながら数百と見込まれる】

澤田・やはり核燃料サイクルは嫌われているのでしょうか。

池田・いや、この番組を見ている人は、かなり知識のある方なので、そうした人の間でもきれいに意見が割れていますね。かなり難しい問題です。

(構成 石井孝明)

(2015年3月2日掲載)

関連記事

-

バックフィットさせた原子力発電所は安全なのか 原子力発電所の安全対策は規制基準で決められている。当然だが、確率論ではなく決定論である。福一事故後、日本は2012年に原子力安全規制の法律を全面的に改正し、バックフィット法制

-

3月9日、大津地方裁判所は、福井県の高浜原発3・4号機の運転差し止めを求める仮処分決定を行なった。その決定には、これまでにない特徴がみられる。

-

私は地域メディエーターとして、主に福島県伊達市で2012年3月からの2年間に約200回の放射線健康講話と約100回の放射線相談窓口や家庭訪問を自治体の保健師と行ってきた。

-

東日本大震災、そして福島第一原子力発電所事故から5年が過ぎましたが、被災した福島県内の各自治体では、復興に向けたまちづくりが進められています。双葉町は大部分が帰還困難区域に指定され、町民約7000人が今も全国各地に避難していますが、町北東部の両竹・浜野地区は避難指示解除準備区域となり、両竹・浜野地区から段階的に町の復興が進められる計画です。平成26年(2014年)9月から国道6号の自由通行も可能になり、昨年3月には常磐自動車道も全線開通しています。

-

今SMR(Small Modular Reactor: SMR)が熱い。 しかし、SMRの概念図を見て最初に思ったのは、「これって〝共通要因〟に致命的に弱いのではないか」ということだ。 SMRは小型の原子炉を多数(10基

-

1986年に世界を震撼させたチェルノブイリ原発事故。筆者は14年11月に作家の東浩紀氏が経営する出版社のゲンロンが主催したツアーを利用して事故現場を訪問し、関係者と話す機会を得た。福島原発事故を経験した日本にとって学ぶべき点がたくさんあった。そこで得た教訓を紹介したい。

-

(GEPR編集部) 原子力問題の啓発と対話を求める民間有志の団体である原子力国民会議が、12月1日に原子力政策のあり方について集会を開催する。原子力の適切な活用を主張する動きは、2011年の東京電力の福島第一原子力発電所

-

米国のテレビ番組配信会社のAXSテレビは米CBSの著名キャスターだったダン・ラザー氏をアンカーマンとする「ダン・ラザー・リポート」を提供している。11月の番組で10月末に米国東部を襲ったハリケーン・サンディでニューヨーク州とその周辺の電力復旧が長期化していることを伝えた。その理由を、被害を受けた多くの州で行われた電力自由化が影響していると指摘した。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間