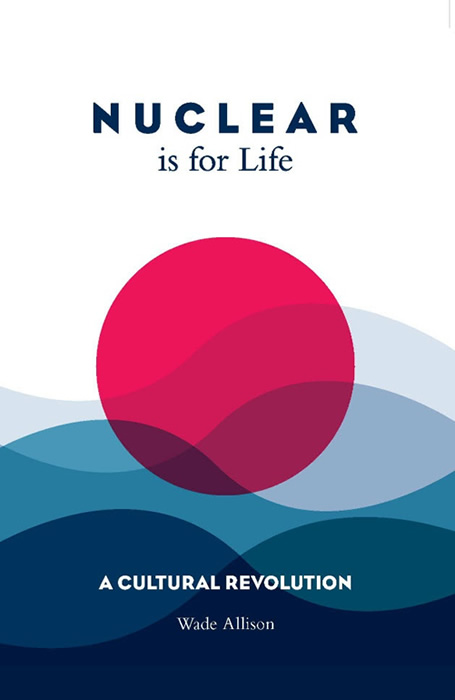

「命のための原子力」-本の紹介、W・アリソン著

アゴラ・GEPRにこれまで寄稿した、オックスフォード大学名誉教授(物理学)のウェイド・アリソン氏が「命のための原子力」という本を英国で出版した。(本の紹介サイト)

【アリソン氏の講演「人類の放射線への恐怖は間違っている」「寄稿一覧」】

この本の紹介文によれば、同氏の著書「放射能と理性」(2009年、邦訳は徳間書店)のメッセージを広げたもの。東京電力福島第一原発事故の検証を含め、人間の生命と、放射線の歴史的、文化的、科学的な相互作用をまとめている。

欧州でも社会の中で科学的な教育を受けた人々の間にも、原子力を忌避する考えがあるという。アリソン氏は、放射線による健康影響、コスト、そして核廃棄物の問題を整理し、原子力への過剰な不安が、過剰な放射線防護対策とコストを生んでいることを指摘している。

福島原発事故では、健康被害がなく、死者がいないことを強調し、過度の不安が放射能防護のコストを増やしているという。また放射線防護は、現在の技術で十分、安全性を確保できる。さらに使用済み核燃料問題も、地層処分という各国の目指す方法で解決すると主張した。

それよりも化石燃料を使うことによる大量の金銭とエネルギーの浪費、さらに温室効果ガスの発生による地球温暖化の進行を避けるため、原子力を使うことのメリットは大きいと述べている。原子力は人類の生活をより豊かにするエネルギーという。

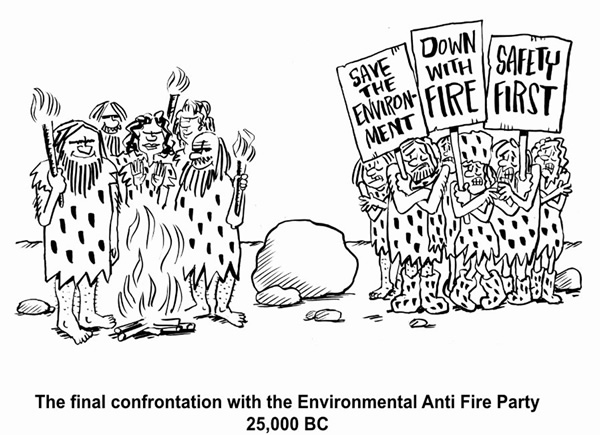

アリソン氏の主張は、本の中のこの風刺画にまとめられる。人類は推定で紀元前2万5000年前に、火を使うようになった。最初は火も恐怖の対象であっただろう。しかし過度に安全性を求める人たち、つまり「環境を守れ」「火を使うな」「安全第一」とプラカードを掲げる人々(左)は凍え、火を使う人々(右)は快適な生活をしている。

同じことが現代の原子力の活用でも言えるかもしれない。新しい技術を適切に使えば、快適な生活ができるようになる。

(2015年10月26日掲載)

関連記事

-

アゴラ研究所は、9月27日に静岡で、地元有志の協力を得て、シンポジウムを開催します。東日本大震災からの教訓、そしてエネルギー問題を語り合います。東京大学名誉教授で、「失敗学」で知られる畑村洋太郎氏、安全保障アナリストの小川和久氏などの専門家が出席。多様な観点から問題を考えます。聴講は無料、ぜひご参加ください。詳細は上記記事で。

-

規制委の審査には、効率性だけでなく科学的、技術的な視点を欠くとの声も多い。中でも原発敷地内破砕帯などを調べた有識者会合は、多くの異論があるなか「活断層」との判断を下している。この問題について追及を続ける浜野喜史議員に聞く。

-

はじめに 特重施設という耳慣れない言葉がニュースに登場した。特定重大事故等対処施設の略称である。原子力発電所がテロ攻撃等を受けた際、中央制御室から運転員が避難して中央制御室から離れた特重施設と呼ばれる別の場所から原子炉を

-

わが国の原子力事業はバックエンドも含めて主に民間事業者が担ってきた。しかし、原子力事業は立地の困難さもさることながら、核物質管理やエネルギー安全保障など、国家レベルでの政策全体の中で考えなければならない複雑さを有しているため、事業の推進には政府の指導・支援、規制が必要と考えられてきた。

-

前代未聞の原発事故から二年半を過ぎて、福島の被災者が一番注意していることは仲間はずれにならないことだ。大半が知らない土地で仮の生活をしており、親しく付き合いのできる相手はまだ少ない。そのような状況では、連絡を取り合っている元の町内の人たちとのつながりは、なにより大切なものだ。家族や親戚以外にも従来交流してきた仲間とは、携帯電話やメールなどでよく連絡を取り合っている。仕事上の仲間も大切で、暇にしていると言うと、一緒に仕事をやらないかと声を掛けてくれる。

-

はじめに 日立の英国原発凍結問題を機に原子力発電所の輸出問題が話題になることが多いので原発輸出問題を論考した。 原発輸出の歴史 原子力発電所の輸出国は図1の通りである。最初は英国のガス炉(GCR)が日本、イタリアに導入さ

-

国際エネルギー機関(IEA)は11月12日、2013年の「世界のエネルギー展望」(World Energy Outlook 2013)見通しを発表した。その内容を紹介する。

-

1954年のビキニ環礁での米国の水爆実験 【GEPR編集部】 日本の内外から、日本の保有するプルトニウムへの懸念が出ています。ところが専門家によると、これで核兵器はつくれないとのこと。その趣旨の論考です。 しかし現実の国

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間