【シンポ関連】遺伝子組換え農作物は危険なのか

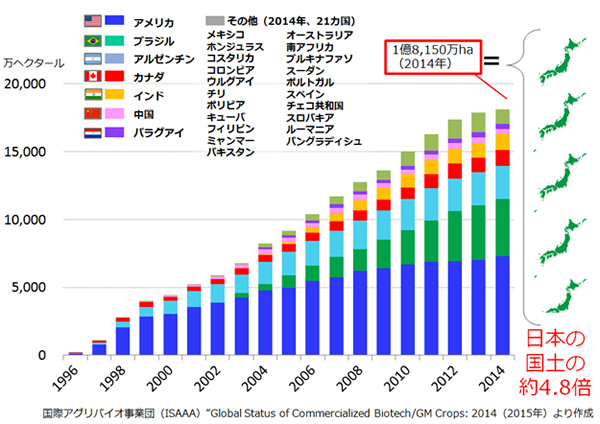

遺伝子組換え農作物が実用化されて20年以上が経過した。1996年より除草剤耐性ダイズや害虫抵抗性トウモロコシなどの商業栽培が開始され、2014年には世界の1億8150万ヘクタール(日本の国土の4.8倍)で遺伝子組換え農作物が栽培されている(図)。

図 世界における遺伝子組換え農作物の栽培面積と栽培国

図 世界における遺伝子組換え農作物の栽培面積と栽培国これら遺伝子組換え農作物の多くは、飼料用または食品の加工原材料として輸入されているため、多くは分別されずに輸入される。したがって、どのくらいの遺伝子組換え農作物が日本に輸入されているかは不明であるが、輸入元の各国における遺伝子組換え農作物の栽培比率から、ダイズで236万トン、トウモロコシで1130万トン、ナタネで192万トン程度の遺伝子組換え農作物が輸入されていると推定される。

遺伝子組換え農作物は大規模農家へのメリットしかないという論調を見る。しかしその種子は、非組換え農作物の種子より高額であるが、生産性が向上するとともに、除草剤の散布回数が減り、またアワノメイガに対する殺虫剤散布が不要になるなどの利点は、小規模農家においても享受できるものである。例えば、フィリピンでは、除草剤耐性トウモロコシの導入で平均15%の増収となり、害虫抵抗性トウモロコシにより平均24%の増収が報告されている(PGエコノミクス社 2009)。

遺伝子組換え農作物は、商品化に先立って国際的な議論と科学的なデータに基づいた種々の安全性評価が義務づけられている。栽培等による生物多様性への影響は「カルタヘナ法」、食品や資料としての安全性は、それぞれ「食品衛生法」及び「飼料安全法」に基づき、その安全性が確認されたものだけが上市できる。これまで、遺伝子組換え農作物・食品の安全性に疑義を呈する論文や情報もあるが、科学的な検証を経て問題があるとされた事例はない。

遺伝子組換え技術は、基礎研究における重要な手法であるだけでなく、医薬品製造や洗剤用酵素等の生産、農作物の品種改良(育種)においても不可欠な技術である。農作物の品種改良では、長い時間と膨大な労力をかけて、様々な作物において耐病虫性や環境ストレス耐性、品質の向上等の改良を行い、私たちの食生活を支えてきた。

育種技術には、交雑育種や突然変異育種など様々な手法があり、近年、新しい育種技術(New Plant Breeding Techniques: NPBT)などが注目されている。その育種技術の一つに遺伝子組換え技術がある。従来の交雑育種で目的を達せられるなら、遺伝子組換え技術を使う必要はない。

しかし高度な除草剤耐性や害虫抵抗性作物の育成や、高機能性作物としてスギ花粉症を治療するイネやアルツハイマー病予防するイネなどが開発されているが、これらは従来の交雑育種などでは育成できないものであり、遺伝子組換え技術の利用が必然となる。品種改良では、目的とする形質を有する農作物を早く的確に育成することが重要であり、そのために最善の育種方法が選択されることになる。

世界的には広く利用されている遺伝子組換え農作物であるが、日本では一部の花卉(かき:観賞用植物)を除いて栽培されていない。その理由は、消費者がその安全性を懸念して受容してないから、とされている。遺伝子組換え食品を避けたいとする消費者や遺伝子組換え農作物を作りたくないとする生産者がいるなら、その権利は守られるべきであるが、同時に、遺伝子組換え農作物を栽培したい農業者がいるなら、その権利も守られるべきである。消費者も生産者も選ぶことができる体制が必要であると考える。

TPPの大筋合意に至り、今後、協定の早期署名・発効を目指すことになる。海外産の安価な農作物が輸入されることから、国内農業への影響は必至となり、国内農業も本当に強い農業へ転換する必要がある。そのためにはさまざまな戦略があると思われるが、遺伝子組換え技術も排除せずに高い生産性や高付加価値のある農作物の育成と利用が望まれる。

(2016年2月26日掲載)

関連記事

-

小泉進次郎環境相の発言が話題になっている。あちこちのテレビ局のインタビューに応じてプラスチック新法をPRしている。彼によると、そのねらいは「すべての使い捨てプラスチックをなくす」ことだという。 (フジテレビ)今回の国会で

-

トランプ大統領の就任演説:新しい黄金時代の幕開け トランプ氏の大統領就任式が、現地時間1月20日に執り行われた。その後の就任演説の冒頭で、トランプ大統領はアメリカ国民に感謝の意を表明した上で、 The golden ag

-

原子力政策の大転換 8月24日に、第2回GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議が開催された。 そこでは、西村康稔経産大臣兼GX実行推進担当大臣が、原子力政策に対する大きな転換を示した。ポイントは4つある。 再稼

-

半世紀ほど前から原子力を推進することを仕事としていたが、引退したとたんに自分自身が原発事故で避難しなくてはならなくなった。なんとも皮肉な話だ。

-

7月14日記事。GMOの統一表示義務が米国で実施される見通し。これまで各州で基準はまちまちだった。

-

マイクロソフト社会長であるビル・ゲイツ氏は「ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団」を運営し、地球規模の社会問題の解決のための活動をしています。

-

はじめに 北海道・釧路湿原のすぐそばで、大規模なメガソーラー建設が進められている。開発面積は約27ヘクタール、出力は21メガワット規模。すでに伐採・造成工事が始まり、国立公園・ラムサール条約湿地の隣にパネル群が並ぶ計画で

-

去る10月8日、経済産業省の第23回新エネルギー小委員会系統ワーキンググループにおいて、再生可能エネルギーの出力制御制度の見直しの議論がなされた。 この内容は、今後の太陽光発電の運営に大きく関わる内容なので、例によってQ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間