危機脱して「普通の現場」に-福島原発最新事情(上)

(写真1)

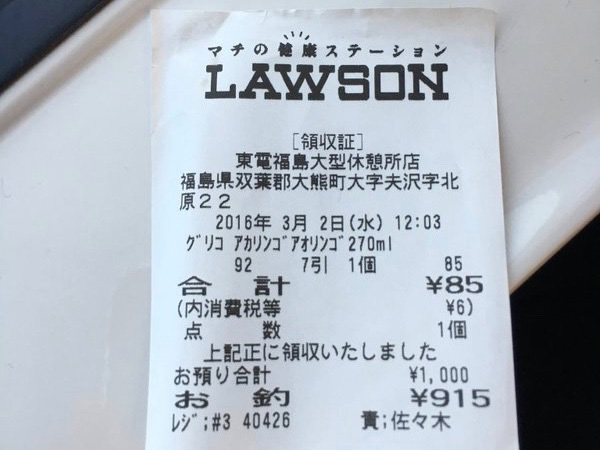

(写真1)誰でも見たことがあるだろう、このコンビニのローソンの領収書がかなり変わったものであると、分かるだろうか。3月1日に東京電力福島第1原子力発電所の大型休憩所内に開店した店で発行されたものだ。作業員の人々で店は賑わっていた。こうした町中にある店が原発構内に開店したということは、福島原発事故における周辺環境への危険が低下していることを示すものだ。

アゴラ研究所の関係者は16年3月、福島第1原発を取材できた。福島第1原発については2014年5月に報告をしている。ほぼ2年が経過し、現場は大きく変わっていた。構内は整理され、放射性物質の拡散による周辺環境へのリスクは一段と低下した。

「危機対応から平常作業へ−福島第一原発、事故現場を見る(上)」

「東電は巨大な負担を続けられるのか?- 福島第一原発、事故現場を見る(下)」

福島第一原発については危険なままという印象が社会に残っている。またそういうイメージを残して、原子力批判を続けたい人がいるようだ。それは現実とはかけ離れたものだ。状況は着実に改善し、対応の現場では「普通の職場にしよう」という声が広がっているという。写真を中心に、その現実を伝えたい。

福島原発の現状

福島原発事故は2011年3月11日に起こった。6つある原子炉のうち、地震では運転中の1−3号機が緊急停止した。4、5、6号機は運転停止中だった。しかし津波で電源が破壊され、加熱した原子炉で燃料が溶融した。原子炉は圧力容器、格納容器の二重構造だが、大半の放射性物質は圧力容器内にとどまっている。また漏れた水素が引火し、1号機、3号機、また3号機と配管か繋がっていた4号機の建屋上部で水素爆発が発生した。そして各建屋には使用済み核燃料が残っていた。

東電と政府の決めたロードマップによれば、40年後に廃炉作業を終える目標だが、その先行きには不透明なところが残る。現在は、流れ込む水の処理、そして使用済み燃料を取り除く対応、取り出し準備のための溶け出した燃料や汚染物質の小片(デブリと総称される)や原子炉の調査が、事故対応の焦点になっている。

1)原子炉の状況

原子炉は16年3月1日時点で、すべて冷温停止状況になっている。原子炉には注水し、その水が循環しており、中にある核物質が反応を起こす状況にはない。ただし高い放射線量を出しているために、1−3号機は近づけない。1号機から3号機まではロボットなどでデブリ、炉の状況の情報を集めている。(写真2)は左から1、2、3号機の遠景だ。(写真3)は原子炉の1号機(左)と2号機だ。建屋上部では、がれきの取り除きが行われ、そこに保管された使用済み核燃料の取り除き作業が行われる予定だ。

(写真2)原子炉1(左)、2、3号機の遠景

(写真2)原子炉1(左)、2、3号機の遠景 (写真3)原子炉1、2号機

(写真3)原子炉1、2号機原子炉3号機は、中にある使用済み核燃料を取り出す作業を遠隔操作によるクレーンで始めている。バスに乗ったまま一瞬、3号機横の道路(建屋から10m程度)を通過したが、放射線量は1時間当たり200マイクロシーベルト(μSv/h)と跳ね上がった。これは国の長期的な事故収拾のための被爆目標0.23μSv/hより大きな数字だ(写真4)。取り出しの際には、ほこりを飛び散らせないように散水をして覆いを儲けるなどの工夫をしている。

(写真4)原子炉3号機

(写真4)原子炉3号機原子炉4号機は、事故直後に配管の繋がっていた3号機の水素が流れ込み、建屋上部が水素爆発で吹き飛んだ。事故直後は、建屋上部にあった使用済み燃料保管プールがむき出しになるなどの状況が懸念された。しかし、すでに建屋の補強工事をした上で、燃料は14年12月にすべて取り出された。(写真5)いずれの原子炉も、事態が悪化する可能性はこうした工事の結果、かなり少なくなっている。

(写真5)原子炉4号機

(写真5)原子炉4号機2)汚染水の処理

福島第1原発では流れ込む「水との戦い」が問題になってきた。1−4号機付近に流れ込む地下水、雨水を抑制し、また原子炉を冷却するために水を使い、海に汚染された水が流れ出ないようにしてきた。これが海に流れ出ることで、周辺環境に影響を与えることが懸念された。

状況は改善しつつある。事故直後に冷却に使った水は3台の多核種除去装置を稼働させた。15年6月には汚染された貯まった水の処理が終わった(写真6)。

(写真6)多核種除去装置の1つが入る巨大な建物

(写真6)多核種除去装置の1つが入る巨大な建物雨水が染みこまないように、また土に含まれた放射性物質の悪影響をなくすため、原発では土が現れた部分に、モルタルを吹き付けて舗装をした。山側の井戸を増やして地下水を抜き、海に流す取り組みを行った。海側には遮水壁が完成した(写真7)。また、陸側には冷却剤で凍土壁を作り、遮水する計画があり、試験結果は良好という。こうした対策が奏功して、事故前に地下水の原子炉付近への流入量は推定1日400トンだったが、現在は同150トンまで減った。また汚染された水の海への流失もほぼなくなった。

ただし問題は処理済みの水だ。水と分離できない放射性物質トリチウムを含んだ水が貯まっている。政府・経産省が処理策を協議をしているが明確に決まらない。海洋放出については風評を恐れる地元漁協、また世論が反対している。

しかしそのタンクの量は約1000基、約61万立方メートルという大変な量になっている。構内はタンクだらけになっている(写真9)。あと2−3年で敷地がいっぱいになる可能性がある。そして東電は事故直後の急造したタンクから、今は丈夫なタンクに建て替え、漏水しないように小さな壁で覆っている(写真10)。その経費も大変だ。

(写真9)地上7階から見た大量の水のタンク。

(写真9)地上7階から見た大量の水のタンク。

この問題については、海に流すための早急な政治決断が必要だろう。海に流しても健康被害の可能性はない。福島現地の皆さんの懸念は理解するが、それしか解決策がない。

3)放射線防護と作業環境

福島原発の大半は整理され、津波や水素爆発の痕跡は少なくなった。けれどもところどころに、巨大な構造物が壊れ、津波のエネルギーの大きさの分かる場所があった(写真11)。奥まった場所にある4号機の建屋外壁に山側にはうっすらと、津波の跡が残っていた。海から16メートルの高さの場所だ(写真12)

(写真11)4号機周辺の発電施設の一部

(写真11)4号機周辺の発電施設の一部 (写真12)4号機の裏手の外壁。茶色の線のところまで津波が来た

(写真12)4号機の裏手の外壁。茶色の線のところまで津波が来た作業員は以前防護服を着ていたが、放射線量が低下したために軽装で動ける場所も増えてきた。アゴラ関係者はバスに乗って構内を移動したが、普通の服装に防護マスクなどをつけただけだった(写真13)。作業員が軽装の場所は今後増えるという。東電としては、保安上の問題を考えながら、見学を将来的には広げたいという。そして線量は移動のできるロボットによって計測されている(写真14)。そして放射線量は、建物内にあるマップで常に表示されている。構内に3時間いた筆者の被ばく量は0.01μSvだった。作業員の被爆平均は月1mSv、年で10mSv前後という。

(写真13)見学者の服装

(写真13)見学者の服装 (写真14)移動式の放射線量検査ロボット

(写真14)移動式の放射線量検査ロボット (写真15)構内にある放射線量掲示板、丸をさわると放射線量が表示される

(写真15)構内にある放射線量掲示板、丸をさわると放射線量が表示される作業員は3月時点で外部協力会社7000人、東電社員が1200人前後の人が働く。そうした人々の大型休憩所が5月に完成した(写真16)。また福島第2原発やJビレッジに事務所が分散していたが、それをまとめる事務棟が14年10月に完成した。大型休憩所など新しい建造物は被ばくを避けるため窓が少ない。昨年からは、食堂で作業員、社員が食事をできるようになった(写真17)。380円で3種類の福島県産の材料を使った食事ができる。作業は主に午前中に集中しているが、その人たちが交代で食べる(写真17)。以前はおにぎりなどの軽食しか持ち込めなかった。温かい食事は作業員、社員のいずれも好評という。

(写真16)窓のない大型休憩所

(写真16)窓のない大型休憩所 (写真17)メニューをそろえた食堂。味はまずまずだったが量は多かった

(写真17)メニューをそろえた食堂。味はまずまずだったが量は多かった事故当初、指揮所になり、テレビなどで映像が紹介された免震棟も見学した。今でも緊急時対応として、原則として所長はここに常駐することになっているそうだ。データ観測、放射線量の観測などの情報が集まり、政府、東電本社と連絡できるようになっている。しかし今は突発的な問題は起きていない(写真18)。

また社員が数十人交代で寝泊まりする宿直体制という(写真19)。カプセルホテルにあるような簡易寝台だが、以前は寝台、雑魚寝だったのでそれを経験した社員は「みんな喜んでいる」と説明した。事故の責任を果たそうとする東電社員の努力は認め、感謝したいと思う。

(写真19)東電の社員宿泊所。免震棟の狭い場所に寝台が詰め込まれていた。

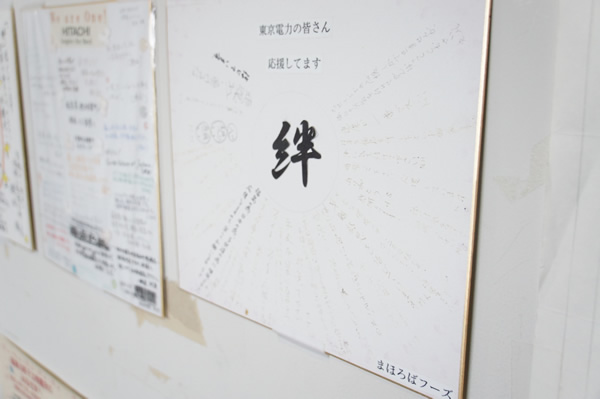

(写真19)東電の社員宿泊所。免震棟の狭い場所に寝台が詰め込まれていた。印象的だったのは、通路一面に張り出された全国の人々の応援メッセージだった。日本中の人が福島事故の行く末を懸念し、「東電頑張れ」と応援していた。事故直後は、東電への批判一色、否定的な情報ばかりが流れた。しかし同社に責任があることは別にして、事故を収束させようという同社と協力企業の頑張りをしっかり分かっていた人たちもいた。日本の普通の人々のやさしさと、賢明さに感銘を受けた。

(写真20)以下3枚は免震棟の通路に張り出されていた励ましの寄せ書きや千羽鶴

(写真20)以下3枚は免震棟の通路に張り出されていた励ましの寄せ書きや千羽鶴 (写真21)

(写真21) (写真22)

(写真22)(下)は近日掲載予定。東電幹部の人々の発言、復興を取り上げる。

(文・石井孝明 写真・菊地一樹 アゴラ研究所)

(2016年3月7日掲載)

関連記事

-

第二部では長期的に原発ゼロは可能なのかというテーマを取り上げた。放射性廃棄物処理、核燃料サイクルをどうするのか、民主党の「原発ゼロ政策」は実現可能なのかを議論した。

-

7月25日記事。今回取り上げた三反園鹿児島県新知事の原子力をめぐる現在の見解を本人の発言でまとめている。

-

原子力発電施設など大規模な地域社会の変容(これを変容特性と呼ぶ)は、施設の投資規模、内容にまず依存するが(これを投資特性と呼ぶ)、その具体的な現れ方は、地域の地理的条件や開発の意欲、主体的な働きかけなど(これを地域特性と呼ぶ)によって多様な態様を示す。

-

日本では殆どの新聞に載っていませんが、6月10日にスウェーデンの与党(社会民主党、緑の党)、野党(穏健党、中央党、キリスト教民主党)の5党が、「原子力発電に掛けていた高額な税金を廃止して、原子力発電の継続を支える」ことに合意しました。

-

言論アリーナ「日米原子力協定の裏側」を公開しました。 番組はこちらから。 来年7月で30年の期限が来る日米原子力協定が「自動延長」されるかどうか注目されています。これはエネルギー問題だけではなく、日米同盟の核戦略ともから

-

会見する原子力規制委員会の田中俊一委員長 原子力規制委員会は6月29日、2013年7月に作成した新規制基準をめぐって、解説を行う「実用発電用原子炉に係る新規制基準の考え方に関する資料」を公表した。法律、規則

-

核武装は韓国の正当な権利 昨今の国際情勢を受けてまたぞろ韓国(南朝鮮)の核武装論が鎌首をもたげている。 この問題は古くて新しい問題である。遅くとも1970年代の朴正煕大統領の頃には核武装への機運があり、国際的なスキャンダ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間