【言論アリーナ報告】もんじゅをどうするか

アゴラ運営のインターネット放送「言論アリーナ」。5月31日(火曜日)は午後8時から1時間にわたって、「もんじゅをどうするか」を放送した。

出演は原子力工学者の澤田哲生さん(東京工業大学助教)、経済学者の池田信夫さん(アゴラ研究所所長)だった。司会はジャーナリストの石井孝明だった。

もんじゅをめぐって、文部科学省の有識者会合が、その存続を27日に馳浩文部化学大臣に答申した。(もんじゅの在り方検討会ホームページ)しかし、運営主体、維持費用など重要な問題には言及しなかった。そしてもんじゅの廃炉への主張が、政界、そして世論で強くなっている。以下要旨を掲載した。

「夢の原子炉」一転、批判の対象に

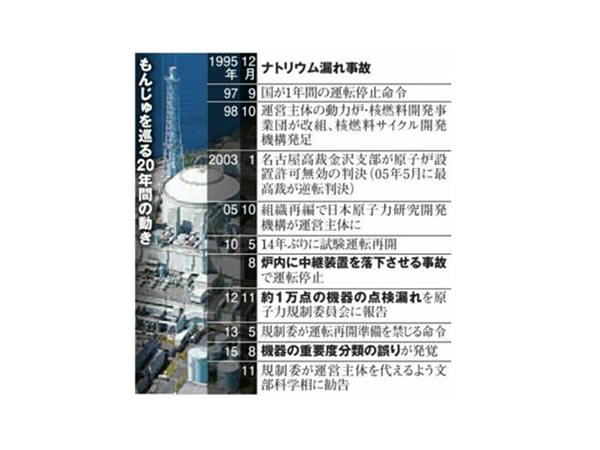

司会(石井)・もんじゅは、かつて「夢の原子炉」と言われ日本の原子力研究の希望を集めました。そして、世界で日本が最も早く実用化する期待がありました。ところが、95年の発電開始直後のナトリウム漏洩事故以降、ほとんど運転していません。(図1)

出典・朝日新聞

出典・朝日新聞もんじゅをどうするべきか。推進の立場の澤田さんに話をうかがいます。池田さんはもんじゅについて、潰すことには反対ですが、研究施設としての活用を提案しています。(参考記事・「「もんじゅ」は研究開発施設として出直せ」)それぞれの立場から、問題を考えたいと思います。

池田・私はニュートラルの立場です。しかし、新聞や世論が「潰せ」一色で、これは問題でしょう。一方で、もんじゅについて、やる気のある人はなかなか見当たらない。文部科学省の検討会の報告書も内容がまったくありませんでした。研究の担い手である日本原子力研究開発機構の人々にもやる気が感じられません。やめたいと露骨に言う人はいないのですが、役人も原研も、もう折衝などで疲れ切っているというのが現状のようです。

澤田・たしかに、もんじゅの在り方検討会は、文部科学省にやる気がなく、座長になった有馬朗人さん(元文部科学大臣、東大総長)が気の毒した。当事者意識が誰にもありません。ただし、気合いの入っているたち若手にいます。そしてもんじゅはいつでも動かせます。

先ほど、かつて「夢の原子炉」と言われたと、指摘がありました。夢はまだ残っていて、成果を出したいという期待は原子力関係者にあるし、高速炉研究を止めた米、仏からの期待もあるのです。

司会・事故が1995年、2010年に起こりました。

澤田・ビデオ隠しなどが取り沙汰されましたが、あれはテレビ用に編集しただけで、意図的に隠したものではないそうです。そして95年のナトリウム漏れですが、ナトリウムは扱いが難しく、漏れやすいものなのです。そして原子炉本体の事故ではありません。私はドイツの研究所で、ナトリウムによる高速炉の研究に取り組みました。そこの上司が言っていたのですが「ナトリウムは漏れるもの」と、専門家は述べていました。一回ダメだからプラントがとまるというのは、専門家から見るとありえない話なのです。2010年は作業用アームが落下。いずれも放射能漏れなどにはつながっていません。

エネルギーを供給する「夢」は変わらない

司会・もんじゅは大切な技術なのでしょうか。

澤田・1950年代の日本の原子力発電が始まった時から高速増殖炉は考えられていました。そして1970年代のオイルショックで、脱化石燃料が国の目標になったときに具体化したわけです。もんじゅは1960年代後半には基本設計ができていました。

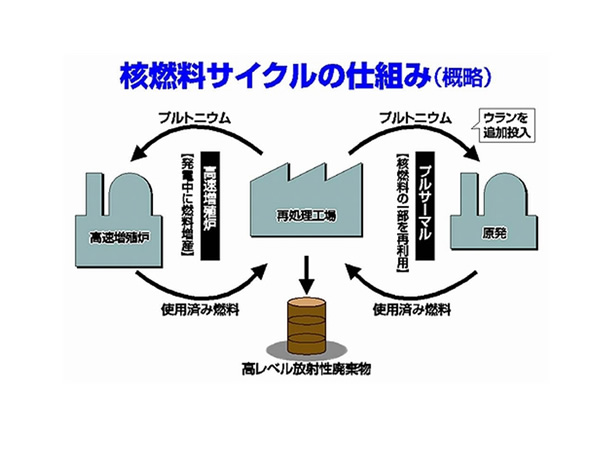

原子力発電ではウランの中のウラン235が核分裂反応を起こし、ウラン238は使われませんが一部がプルトニウムに変換されます。それを発電に使おうという発想で、無駄をなくそうという合理的発想です。もちろん技術上の課題はありますが、5−6回核燃料を使い続けることができるのです。(図2)

さらに核廃棄物の量も減らせます。使用済み核燃料の問題が今問題になっていますが、このサイクルをすることで、使用済み核燃料が5分の1から7分の1まで減らせます。

そして、こうした核燃料を再利用することで、無資源国という日本の制約が解決されるでしょう。今もその状況は変わっていません。

そして1978年に、日本は米国と交渉して、核燃料サイクルと高速増殖炉を使う政策を主張し、諸外国に認めてもらうことになりました。プルトニウムは核兵器の原料として使われますので、他国ではこのような立場を認められていません。かつて認められそうになったドイツは撤退してしまったのです。こうしたフルセットの技術を持つ国は、非核国で日本だけです。わざわざそれを捨てる必要はないのですよ。

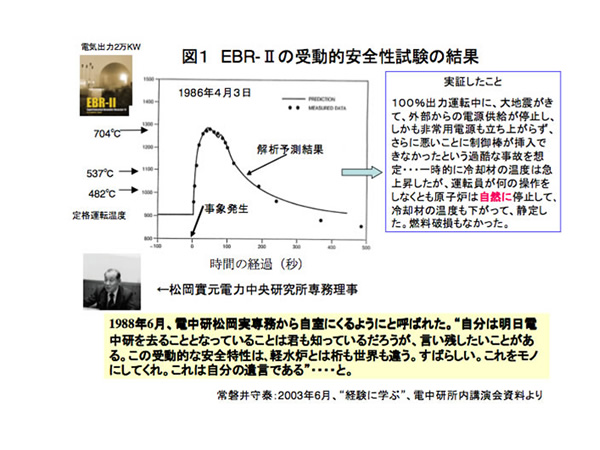

司会・技術的の確立された軽水炉に実用化は先を越されてしまいましたが、高速炉は小型化、また効率的な発電が可能とされます。1994年に廃炉になってしまいましたが図2は米国のEBR2という実験用高速炉のデータです。1986年に全電源喪失の想定をした実験を行いましたが、熱が急速に低下しました。

一度失われた技術はなかなか取り戻せない

澤田・これは冷却に使われるナトリウムの熱伝導の良さを利用したものです。EBR2はもんじゅと違いますが、安全性の面でも、軽水炉より事故の可能性が少なくなります。米仏は高速炉計画を1990年代にやめてしまいました。

ロシアは今、高速炉研究を進めています。(GEPR記事「高速炉の稼動で、ロシアでクリーンエネルギーの時代が始まる」)BN800という高速炉が14年に完成しました。出力88万キロワットです。

その前のBN600 という高速炉はもんじゅのようなナトリウム漏れ事故を24回起こしています。それなのに稼動を続けています。ロシアは軽水炉から高速炉に原子炉が変わる可能性を見越して、開発を続けているのです。

池田・澤田さんの言うことに同意します。もんじゅを潰すことで原子力開発や、高速増殖炉の技術を失う必要はありません。しかし、計画では実験炉、原型炉、実証炉、商業炉になるとされます。ところがもんじゅは原型炉で、商業化の目標は2050年ごろとされます。その分の研究投資が妥当なものとは思えません。

司会・それに加えると、今の規制委員会は軽水炉なみの厳重な安全対策を求めようとしています。他の原子炉は数千億円単位の対応費用がかかっているので、もんじゅにその規模の額の追加投資が必要になるかもしれません。これまでもんじゅには約1兆円の費用がかかっています。

澤田・そういう指摘は理解できます。しかし、それでも私はやる価値があると思います。世界は今、第4世代原子炉という、次の原子炉の形を模索しています。いろんなアイデアがありますが、もんじゅはすでに形になっているわけです。それを、おかしな規制でなぜ使えないのか。ばかばかしいというのが、原子力関係者の意見です。

池田・いったんやめた技術を元に戻すのは大変です。日本の航空機産業がその典型で、ようやく国産ジェット機の開発ができるようになった。発電というのを切り離して、研究施設にするのはどうでしょうか。

澤田・原子炉は発電と一体で、切り離すのはもったいないです。今もナトリウムが循環しているし、動かそうと思えば、動かせる状況にあるのです。

池田・また2018年に、日米原子力協定が更新時期を迎えます。報道だと、米国政府や民主党の中には、プルトニウムの拡散を嫌って、日本のプルトニウムの削減を訴える意見が根強くあります。もんじゅが動かないと核燃料サイクルの大きな柱がなくなります。

澤田・米国も、今すぐ高速増殖炉は実用化できないことは分かっています。プルサーマルとMOX燃料を使う電源開発大間原発でプルトニウムを使うことで、プルトニウムは削減できます。利用計画を明確にして説得すれば、海外の懸念はなくなると思います。またまだ先の話と言っても、高速炉が実用化した場合に、プルトニウムは一気に不足する状態になるかもしれません。

池田・いずれにしても、すぐ潰すという乱暴な決めつけはよくないですが、さまざまな選択肢を用意して対応し、議論を進めなければなりません。原子力ムラから、もんじゅをめぐる意見があまり聞こえてこない。もっと積極的に議論を広げるべきでしょう。

【終了後、視聴者にもんじゅを維持すべきかという意見を聞いた。「はい:51 .3%」「いいえ:48.7%」となった】

(2016年6月6日掲載)

関連記事

-

処理水の放出は、いろいろな意味で福島第一原発の事故処理の一つの区切りだった。それは廃炉という大事業の第1段階にすぎないが、そこで10年も空費したことは、今後の廃炉作業の見通しに大きな影響を与える。 本丸は「デブリの取り出

-

原子力発電所の再稼働問題は、依然として五里霧中状態にある。新しく設立された原子力規制委員会や原子力規制庁も発足したばかりであり、再稼働に向けてどのようなプロセスでどのようなアジェンダを検討していくのかは、まだ明確ではない。

-

アゴラ研究所の運営するネット放送の言論アリーナ。8月12日は「原子力発電は地域振興に役立つのか」というテーマで放送した。(Youtube)(ニコニコ生放送) 鹿児島県の新知事である三反園訓氏が川内原発の安全性確認調査を9

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は「ニコ生アゴラ」という番組をウェブテレビの「ニコニコ生放送」で月に1回提供している。今年1月19日の第1回放送は「放射能はそんなに危険?原発のリスクを考える」。有識者を集めた1時間半の議論の結論は、「福島に健康被害の可能性はない」だった。

-

福島第一原発をめぐる汚染水対策も進んでいる。事故当初は外部からの放水で使用済み核燃料や原子炉を冷却した。そして、事故直後に海水を引き原子炉を冷却した。そこで使った汚染水を取り除き、保管している。また4つの原発は原発構内の中で低地にある。その周囲から地下水が推定1日400トン流れ込む。また雨水でも増える。

-

福島原発事故以来、東京都では3回の都知事選が行われた。脱原発を訴える候補はいたが、都民はそれを争点と重視しなかった。今年2月の選挙で都知事に選ばれたのは「常識人」の舛添要一氏だ。政治に翻弄されがちだった都のエネルギー政策はようやく落ち着きを取り戻した。そしてユニークな再エネ振興、省エネ対策が成果を上げ始めている。選挙の後に報道されない、「日常」の都のエネルギー政策を紹介する。

-

今月の14日から15日にかけて、青森県六ヶ所村の再処理施設などを見学し、関係者の話を聞いた。大筋は今までと同じで、GEPRで元NUMO(原子力発電環境整備機構)の河田東海夫氏も書いているように「高速増殖炉の実用化する見通しはない」「再処理のコストは直接処分より約1円/kWh高い」「そのメリットは廃棄物の体積を小さくする」ということだ。

-

石川・認可法人には第三者による運営委員会を設けます。電力会社の拠出金額を決めるなど重要な意思決定に関与する。ほかの認可法人を見ると、そういった委員会の委員には弁護士や公認会計士が就くことが多い。しかし、再処理事業を実施する認可法人では、核燃料サイクルの意義に理解があり、かつ客観的に事業を評価できる人が入るべきだと思います。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間