企業家が活躍、米国農業-IT、遺伝子工学、先端技術を使用

筆者は米国穀物協会の招待で、8月初旬米国のイリノイ州の穀倉地帯を取材した。そこで印象に残ったのは米国の農業の、産業としての力強さだった。

遺伝子組み換え作物、ITを利用し、農家は「補助金はいらない」「フォローマネーがモットーだ」などと発言する「企業家(アントレプレナー)」だった。また重要問題を、経済、学会、業界団体が支え合う。

補助金や外国農業への警戒ばかりが話題になる日本の農業との差に悲しくなる。

主に写真で説明する。詳細はのち、記事で報告する。

(写真1)はイリノイ州の幹線道路から。同州は大豆は米国1位、コーンは米国1−2位という穀倉地帯で、地平線まで農地が続く。

(写真2)は、イリノイの農家のフレッドさん(56)と息子さん(30)。家族3人で、1600ヘクタールと日本平均の80倍強の農地を耕し、収入は昨年350万ドル(3億5000万円)。ただし支出も高騰して、利益はトントンという。モットーは「フォローマネー」(儲けを追え)。1台25万ドル(2500万円)の最新鋭のトラクターを3台持ち、機械化、遺伝子組み換え(GM)作、ITを利用する。やり手の企業家という感じだ。

(写真2)

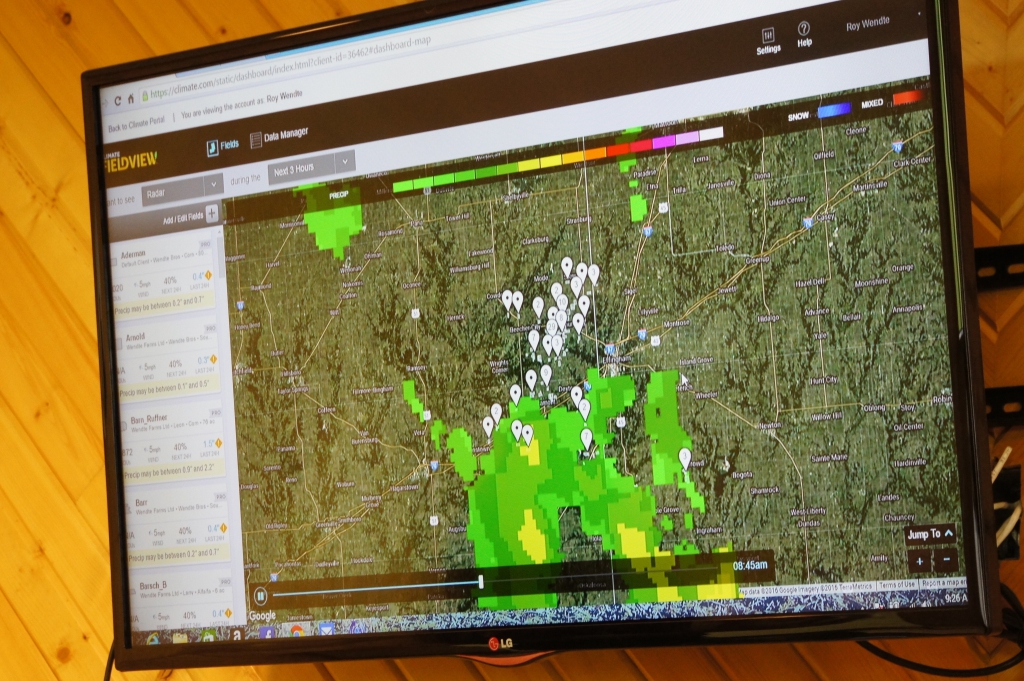

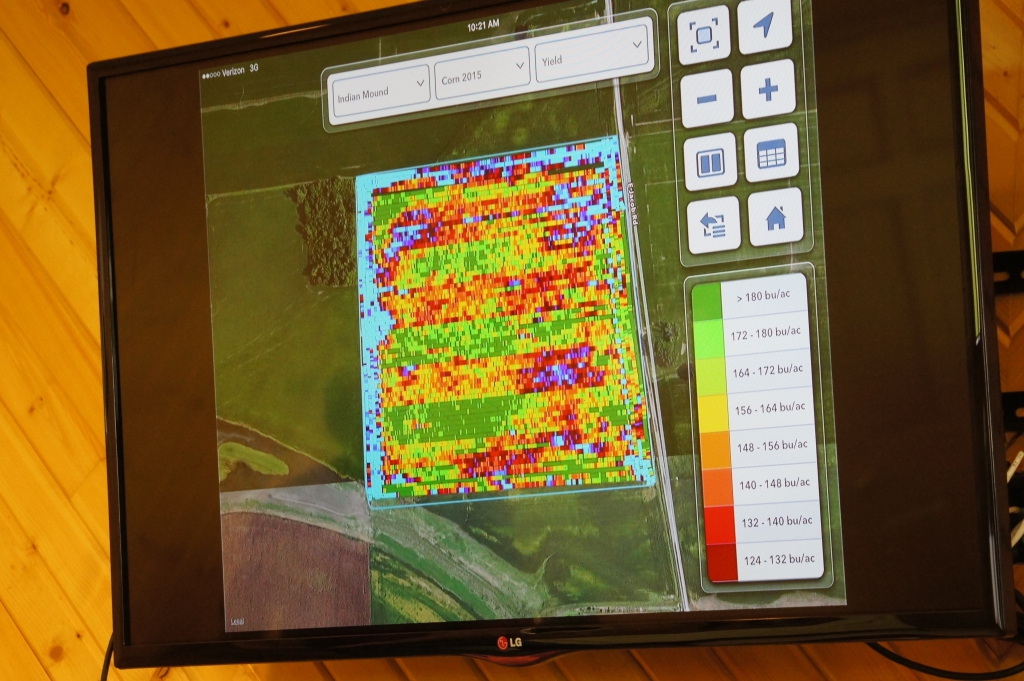

(写真3)と(写真4)は、米国の農家で8割のシェアを占める情報サービスモンサントグループの「クライメイト」の画面。スマートフォンなどで作業中に映し出せる。(写真3)は過去3時間、またその後の雨量を雲の動きを示し計測。作業場所が検討できる。(写真4)は生育の状況を衛星写真とモニターで解析する。肥料の投入を計算したり、作業記録や過去データもクラウドに保存できる。

(写真3)

(写真4)

(写真5)イリノイの農家ハウウェルさん(67)。1200ヘクタールの農地を持つ。後ろのコーンはGM作物。その特徴を活かして農薬や除草剤を使わないで作業ができるようになったという。また害虫が減り、収入も増えた。「消費者への安全性も高まった」という。後ろはGMのコーンで、順調に生育している。GMは現在、ワタ、コーン、大豆の9割程度を占める。

(写真5)

(写真6)はイリノイ穀物協会の85%混合エタノール車。GMの普及と天候の良さで、コーンの収穫は拡大している。また米国の業界、政府は2008年頃から、コーン由来のエタノール生産を支援。現在ガソリンスタンドではガソリンに10%エタノールが混合したものが売られている。現在、コーンの3割強がエタノール向け。温暖化対策でもある。エタノールはガソリンよりもやや熱量が低く、混合が15%を越えると、既存のガソリン車は改造の必要がある。既存の同型車に比べて1000ドル(10万円)程度の改造費で済んだという。米国の農業団体は世界にコーン由来のエタノールを売りたがっている。

(写真6)

(写真7)イリノイのコーン由来のエタノールをつくるCHS社。農民6000人の出資で成立した。

(写真7)

(写真8)GM作物の効果。モンサント社研究所で。畑から分けた大豆。1週間経過した反時計回りに上から無農薬、農薬、GM作物。害虫で違う。

(写真8)

(写真9)また生物製剤という、他の植物の栄養素などを取り入れた新しいタイプの肥料。一番左が既存種、右2つが製品。その左が新製品クイックルーツ。根の生育がまったく違う。

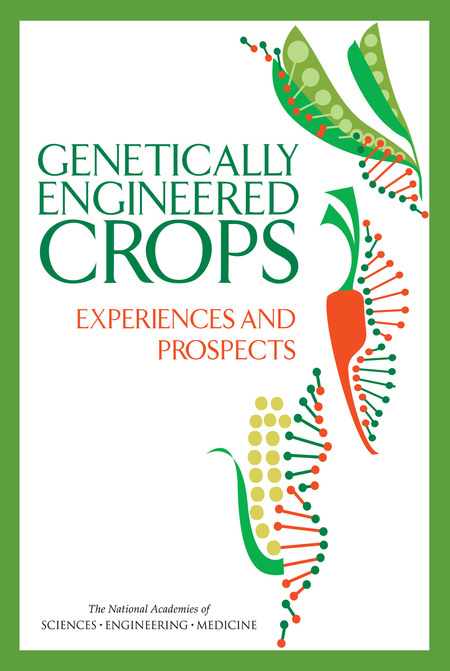

(写真10)米科学アカデミーでGM作物評価の特別委員会の委員長になったノースカロライナ大学教授のフレッド・グルード博士。結論はGM作物の健康被害の可能性はないとしたが、対話を重視した報告を作成した。(写真11)(米科学アカデミー特設ホームページリンク)重要問題に向き合う米国の専門家の知的誠実さを感じる。

(写真10)

(写真11)

関連記事

-

遺伝子組み換え(GM)作物に関する誤解は、なぜ、いつまでたっても、なくならないのか。1996年に米国で初めて栽培されて以来、「農薬の使用量の削減」などたくさんのメリットがすでに科学的な証拠としてそろっている。なのに、悪いイメージが依然として根強い背景には何か理由があるはずだ。

-

米科学アカデミー(NAS)は5月17日、遺伝子組み換え作物は人間や動物が食べても安全であり、環境を害することはないと結論を示す報告書をまとめた。がんや肥満、胃腸や腎臓の疾患、自閉症、アレルギー、遺伝的疾患などの増加を引き

-

(上)より続く。 (写真6)モンサントの農業情報サービスの「クライメイト」。その地域に降った雨量がひとめで分かり、作業を計画できる。 (写真7)クライメイトのサービスの一つ。衛星写真を解析して、農地の作物の成長の程度を色

-

日本でも、遺伝子組み換え(GMO)作物が話題になってきた。それ自体は悪いことではないのだが、このブログ記事に典型的にみられるように、ほとんどがGMOと農薬を混同している。これは逆である。GMOは農薬を減らす技術なのだ。

-

先日のTBS「報道特集」で「有機農業の未来は?」との特集が放送され、YouTubeにも載っている。なかなか刺激的な内容だった。 有機農業とは、農薬や化学肥料を使わずに作物を栽培する農法で、病虫害に遭いやすく収穫量が少ない

-

12月22日公開。日本の農業の姿が変わろうとしています。 規制と補助金主導から、自立と競争への転換です。改革が遅れた分野ですが、それゆえに発展に大きな「伸びしろ」があります。

-

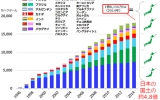

遺伝子組換え農作物が実用化されて20年以上が経過した。1996年より除草剤耐性ダイズや害虫抵抗性トウモロコシなどの商業栽培が開始され、2014年には世界の1億8150万ヘクタール(日本の国土の4.8倍)で遺伝子組換え農作物が栽培されている。

-

(写真は北海道の畑、イメージ。提供はぱくたそ) アゴラ研究所、またその運営する環境問題のシンクタンク・GEPRは8月9日(火曜日)に、遺伝子組み換え作物(GM作物)の生産現場の見学・試食会を行います。参加費用は無料です。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間