東芝の損失はなぜ105億円から7000億円になったのか

東芝の損失は2月14日に正式に発表されるが、日経新聞などのメディアは「最大7000億円」と報じている。その原因は、東芝の子会社ウェスティングハウスが原発建設会社S&Wを買収したことだというが、当初「のれん代(買収による損失)は105億円」と発表されていた。それがなぜ7000億円になったのか?

この事件はまだわからないことが多いが、S&Wの買収額は2億3000万ドルなので、買収で7000億円もの損失が出ることはありえない。関係者によると、東芝の経営陣に大きな見込み違いがあったおそれが強い。その原因は、規制の強化だ。

NRC(原子力規制委員会)の規制は日本よりきびしく、建設申請から完成まで10年以上かかる。いま建設中の原発も80年代から計画が始まったが、2011年の福島事故のあと規制が強化され、工事が大幅に遅れた。WHはアメリカ国内で5基の原発を受注しているので、工事費が1基あたり1400億円ぐらい増えたと考えられる。

しかしこのようなリスクは、東芝がWHを買収した2006年にはわかっていたはずだ。買収額は6600億円だから、7000億円を差し引くとWHの企業価値は(結果的には)ゼロだったことになるが、東芝はそのリスクを知らないで買収したと思われる。この背景には、日米の商慣習の違いがある。

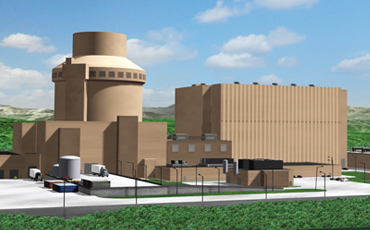

日本では原発事故のようなリスクはすべて電力会社が負うので、東電は実質的な債務超過になっているが、アメリカでは原子炉の標準化が進んで、リスクをベンダーが負う契約に変化してきた。WHの原子炉AP-1000(上の図)は、中国に60基輸出するなど大量生産しており、コストが「定価」を上回った損失(あるいは下回った利益)はWHが負う契約になっている。

ところが福島事故のあとNRCの規制が強化され、建設費が激増した。この損失は直接には下請けのS&Wが負うが、同社はそれをWHが負うよう求めて訴訟を起こした。その判決が昨年12月上旬に出てWHが勝訴したが、法廷の情報開示で巨額損失の存在が明らかになった。これが年末の「数千億円の損失」という発表になった。

問題は非常に複雑で、全容は2月にならないとわからないが、関係者の話では、最大の見込み違いは東芝の経営陣がアメリカのリスク負担ルールを知らなかったことにあると思われる。規制強化で工事がいくら遅れても、日本なら電力会社が損するだけでベンダーは無関係だが、アメリカではWHが(そして東芝が)損失を負担するのだ。

では今後、東芝はどうすべきか。既定方針どおり工事を続け、原発を運転すべきだ。5基はほとんど完成しており、すぐ運転に入れる原子炉もあるという。原発の建設費は、いくら膨張してもサンクコストであり、今後のキャッシュフローには関係ない。これは完成した豊洲市場に移転すべきなのと同じだ。

金融支援が取り沙汰されているが、このように損失の大部分がサンクコスト(規制強化による固定費の増加)だとすれば、事業の採算性には影響しないので、運転すれば東芝の収益も大きく改善する。したがって政投銀が融資すべきだが、国費を投入するには少なくとも私的整理は必要だろう。

関連記事

-

2025年5月15日、ロイター通信は「中国製インバーター(太陽光発電の電気を送電系統に接続する装置)から、製品仕様書に記載されていない通信機器が発見された。遠隔操作によってインバーターを停止させ、送電を遮断することも可能

-

例年開催されるCOPのような印象を感じさせたG7が終わった。新聞には個別声明要旨が載っていた。気候変動対策については、対策の趣旨を述べた前文に以下のようなことが書かれていた。 【前文】 遅くとも2050年までにCO2の排

-

G20では野心的合意に失敗 COP26直前の10月31日に「COP26議長国英国の狙いと見通し」という記事を書いた。 その後、COP26の2週目に参加し、今、日本に戻ってCOP26直前の自分の見通しと現実を比較してみると

-

英国のグラスゴーで国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)が開催されている。 脱炭素、脱石炭といった掛け声が喧しい。 だがじつは、英国ではここのところ風が弱く、風力の発電量が不足。石炭火力だのみで綱渡りの電

-

1月10日の飛行機で羽田に飛んだが、フランクフルトで搭乗すると、機内はガラガラだった。最近はエコノミーからビジネスまで満席のことが多いので、何が起こったのかとビックリしてCAに尋ねた。「今日のお客さん、これだけですか?」

-

情報の量がここまで増え、その伝達スピードも早まっているはずなのに、なぜか日本は周回遅れというか、情報が不足しているのではないかと思うことが時々ある。 たとえば、先日、リュッツェラートという村で褐炭の採掘に反対するためのデ

-

今回の大停電では、マスコミの劣化が激しい。ワイドショーは「泊原発で外部電源が喪失した!」と騒いでいるが、これは単なる停電のことだ。泊が運転していれば、もともと外部電源は必要ない。泊は緊急停止すると断定している記事もあるが

-

需給改善指示実績に見る再生可能エネルギーの価値 ヨーロッパなどでは、再生可能エネルギーの発電が過剰になった時間帯で電力の市場価格がゼロやマイナスになる時間帯が発生しています。 これは市場原理が正常に機能した結果で、電力の

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間