東電を分社化して原発事故処理の国民負担を明確化せよ

きのうの言論アリーナでは、東芝と東電の問題について竹内純子さんと宇佐見典也さんに話を聞いたが、議論がわかれたのは東電の処理だった。これから30年かけて21.5兆円の「賠償・廃炉・除染」費用を東電(と他の電力)が負担する枠組は可能なのか。そして望ましいのか。

最大の問題は、この金額の算出根拠がはっきりしないことだ。たとえば「廃炉」費用の8兆円は、「デブリ」をすべて除去してどこかへ持って行くことになっているが、格納容器の中に飛散した核燃料をどうやって取り出すのか。格納容器の中に作業員が入ることはきわめて危険であり、そもそも取り出す必要がない。「石棺」で埋めればいいのだ。

「除染」も意味がない。盛り土をすればいいのに、表土を削り取ってどこかに持って行く無意味な作業に8兆円かける。その唯一の根拠は「汚染水」などと同じく「地元感情」である。このような安心対策は地元の負担でやるならかまわないが、国や東電が負担すると、地元が際限なく「ゼロリスク」を求める。

だからまずやるべきことは、この莫大な費用を精査して、本当に必要なコストに限って計上することだ。廃炉はまだ調査費だけでいいし、除染も基準を見直すべきだ。こうした費用を総合して考えれば、国民負担は半減できよう。

民進党は「2030年に原発ゼロ」などといっているが、電力会社は原発を新規立地する気がないので、原発は減っていく。直接コストだけをみると石炭火力が安く、面倒な政治的リスクもないからだ。しかしそれで電気代が何倍も上がったら、日本経済はどうなるのか。

こういう問題は、炭素税のような形で社会的コストを内部化する必要がある。炭素税を日本だけで実施するのは製造業の国際競争力に悪影響を与えるが、税の形で負担を明示することが大事だ。そうしないと社会保障のように、ゼロリスクのコストを将来世代が負担することになる。

東芝については、原子力部門の巨額の損失の最大の原因は3・11のあとNRCが3年も原発の建設工事を止めたことで、その損害をすべて東芝が負担する契約になっていた疑いが強い。これはほとんどサンクコストで、原子炉AP1000の技術には将来性がある。東芝は半導体部門を売却して、原子炉メーカーとしてやっていくしかないだろう。

ここで問題になるのは、国がどこまで関与するかである。東芝が半導体部門を売却して外国系原子炉メーカーになるとすれば、産業革新機構の資金を投入することはむずかしい。国の救済を前提にすると革新機構が半導体部門を買収するしかないが、一時的には外資系ファンドに売却することも選択肢だろう。

東電の場合は国が救済するしかないが、その国民負担を明確化するには曖昧な「支援機構」をやめ、第2東電(BAD東電)を分社化して国有化するしかない。ここでどう債権放棄するかが問題で、竹内さんもいうように事故後に国が債務保証した銀行融資を踏み倒すことはできない。宇佐美さんのいうように、支援機構を第2東電にするしかないだろう。

このとき最大の問題は、第2東電を完全分離して福島の処理だけの会社にすると、社員の士気がもたないことだ。これを回避するには、原子力部門全体を第2東電にして国有化し、柏崎原発の利益を福島の廃炉にあてることも一案だ(経産省も検討しているようだ)。いずれにせよ内閣が指導力を発揮しないと、ゼロリスクのコスト負担はさらに膨張してエネルギー産業は泥沼にはまり、日本経済は衰退してゆくだろう。

関連記事

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー、環境問題のバーチャルシンクタンクGEPR「グローバルエナジー・ポリシーリサーチ」はサイトを更新しました。 今週からデザインを変更し、スマホ、資料検索をよりしやすくしました。 今週のアップ

-

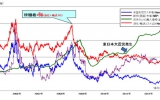

米国でのシェールガス革命の影響は、意外な形で表れている。シェールガスを産出したことで同国の石炭価格が下落、欧州に米国産の安価な石炭が大量に輸出されたこと、また、経済の停滞や国連気候変動枠組み交渉の行き詰まりによってCO2排出権の取引価格が下落し、排出権購入費用を加えても石炭火力の価格競争力が増していることから、欧州諸国において石炭火力発電所の設備利用率が向上しているのだ。

-

欧州のエネルギー環境関係者とエネルギー転換について話をすると、判で押したように「気候変動に対応するためにはグリーンエネルギーが必要だ。再生可能エネルギーを中心にエネルギー転換を行えば産業界も家庭部門も低廉なエネルギー価格

-

イギリスも日本と同様に2050年にCO2をゼロにすると言っている。それでいろいろなシナリオも発表されているけれども、現実的には出来る分けが無いのも、日本と同じだ。 けれども全く懲りることなく、シナリオが1つまた発表された

-

「海面が上昇する」と聞くと、地球温暖化を思い浮かべるかもしれない。しかし、地下水の過剰な汲み上げなどにより地盤が下がる「地盤沈下」によっても、海面上昇と類似の現象が生じることは、あまり知られていない。 2014年に公開さ

-

国際エネルギー機関の報告書「2050年実質ゼロ」が、世界的に大きく報道されている。 この報告書は11 月に英国グラスゴーで開催される国連気候会議(COP26 )に向けての段階的な戦略の一部になっている。 IEAの意図は今

-

EUのエネルギー危機は収まる気配がない。全域で、ガス・電力の価格が高騰している。 中でも東欧諸国は、EUが進める脱炭素政策によって、経済的な大惨事に直面していることを認識し、声を上げている。 ポーランド議会は、昨年12月

-

小泉進次郎環境相(原子力防災担当相)は、就任後の記者会見で「どうやったら(原発を)残せるかではなく、どうやったらなくせるかを考えたい」と語った。小泉純一郎元首相が反原発運動の先頭に立っているのに対して、今まで進次郎氏は慎

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間