六ヶ所村のプルトニウム問題

GEPRフェロー 諸葛宗男

今、本州最北端の青森県六ケ所村に分離プルトニウム[注1] が3.6トン貯蔵されている。日本全体の約3分の1だ。再処理工場が稼働すれば分離プルトニウムが毎年約8トン生産される。それらは一体どのように使われることになっているのだろうか?その実体を解説する。

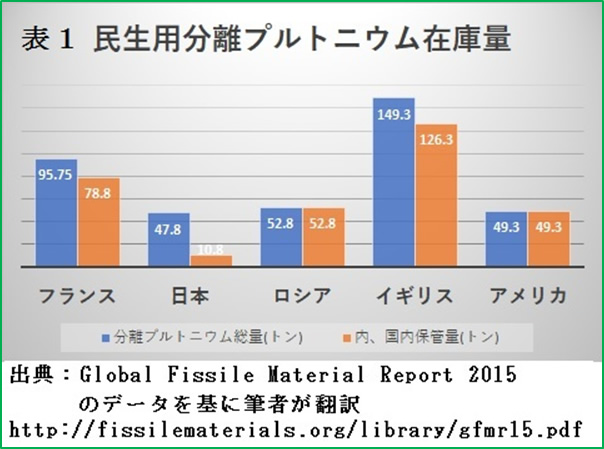

各国は分離プルトニウムをどれだけ持っているのか → 最多の英国が約150トン

表1

各国の民間の分離プルトニウム(Pu)量を比べると表1の通りとなる[注2]。最も多いイギリスは約150トンで日本は47トンである。日本は原爆の原料になる可能性もあるという 物騒なものをなぜ47トン(ただし、国内は約10トン)も持っているのか。それはひとえに高速増殖炉(FBR)の燃料に使うためである。現在利用している軽水炉ではウランに0.7%しか含まれていないウラン235を利用しているが、FBRは99.3%含まれているウラン238を利用できるようになる。資源の乏しい日本にとっては夢のような話である。しかし、実証炉もんじゅが廃炉になったことでFBRの実用化時期は遠のいてしまった。

FBRの実用化はいつ頃になるのか → 早くても30年代半ばごろ

もんじゅ廃炉前の計画では実証炉建設は2025年頃で、実用炉建設は2050年前から始まるとされていた。新しい計画はまだ公表されていないが、2014年に仏政府ともんじゅの約2倍の発電能力を持つ仏の実証炉ASTRID(アストリッド)で共同開発する協定を締結していることから、当面はこのアストリッド向けにPuが必要になるものと思われる。アストリッドは2015年までに概念設計が終了しており今後基本設計を行って30年代半ばごろに運転開始される。したがってアストリッド向けのMOX燃料が必要になるのは早くても30年代半ばごろである。既述の計画と比べると約10年遅れとなる。

再処理工場で生産するPuはどこで使うのか → 当面は軽水炉で使う

もんじゅで使う予定だった約0.3トン(Pu-fissile;Pu総量換算で約0.44トン)のPuは15~17基の軽水炉で使うことになろう[注3]。したがって六ヶ所再処理工場で生産される年間約8トンのプルトニウムは当面は全て、軽水炉の燃料で消費されることになる。

核燃料サイクル施設の適合性審査状況は? → 濃縮工場は許可済

青森県の核燃料施設操業の最大のハードルは新規制基準への適合性審査を得ることである。日本原燃はそのための施設改造費用として7500億円も用意したことを公表している[注4]。原子力発電所の新規制基準対応費用は1基平均約1,000億円とのこと[注5]だから、日本原燃は原発7.5基分の費用をかけることになる。今年(2017年)5月には核燃料サイクル施設のトップを切ってウラン濃縮工場が適合性審査に合格している。再処理工場の審査はこれから本格化するとのこと。

日米原子力協定改定問題

日米原子力協定が締結されたのは1988年7月である[注6]。30年ごとに改訂されることになっているので来年の7月に30年目の改訂となる。有効期限の6か月前から文書で通告することによって協定を終了させることができるが、この事前通告がなされない限り協定の効力は継続することになっている。米国からは日米原子力協定に関する動きはまだ無い。

日米の立場の相違は明確だ。日本は再処理をエネルギーの観点で捉えているが、米国は安全保障問題として捉えている。だから米側は再処理とウラン濃縮をセットで論じてきた。日本は六ヶ所ウラン濃縮工場の適合性審査を今年の5月18日に許可し、ウラン濃縮事業が軌道に乗っている。このことは米側にとって大きなプレッシャーになるものと思われる。

[注1] 分離プルトニウムとは使用済燃料から分離されたものを指す。使用済燃料等に含まれているものは単にプルトニウムと呼ばれ、分離プルトニウムとは呼ばれない。使用済燃料の中のプルトニウム日本には全国の原子力発電所の中に約163トン存在する。

[注2] International Panel on Fissile Materials「Global Fissile Material Report 2015」,2015.12

[注3] 電気事業連合会「六ヶ所再処理工場で回収されるプルトニウムの利用計画の見直しについて」,2009.6.12

[注4] 朝日新聞「六ケ所再処理工場、建設費2.9兆円に 当初想定の4倍」,2017.7.4

[注5] 総合資源エネルギー調査会 発電コスト検証ワーキンググループ(第5回会合) 資料5「原子力発電」,2015.4.16

[注6] 外務省「原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」,1988.7.2号外条約第5号,https://www.nsr.go.jp/data/000026345.pdf

関連記事

-

EUタクソノミーとは 欧州はグリーンディールの掛け声のもと、脱炭素経済つまりゼロカーボンエコノミーに今や邁進している。とりわけ投資の世界ではファイナンスの対象がグリーンでなければならないという倫理観が幅を効かせている。

-

ドイツがエネルギー政策を大転換 ロシアのウクライナ侵攻で https://t.co/FIKTeS5apa — ロイター (@ReutersJapan) February 28, 2022 ドイツのショルツ首相は、ロシアか

-

私はNHKに偏見をもっていないつもりだが、けさ放送の「あさイチ」、「知りたい!ニッポンの原発」は、原発再稼動というセンシティブな問題について、明らかにバランスを欠いた番組だった。スタジオの7人の中で再稼動に賛成したのは、

-

9月13日記事。日本原研の運営する高速増殖炉のもんじゅについて、政府が廃炉を含めた検討に入ったとの報道。菅官房長官はこの報道を否定している。ただ費用について、誰も出せると考えていない。

-

企業で環境・CSR業務を担当している筆者は、様々な識者や専門家から「これからは若者たちがつくりあげるSDGs時代だ!」「脱炭素・カーボンニュートラルは未来を生きる次世代のためだ!」といった主張を見聞きしています。また、脱

-

16日に行われた衆議院議員選挙で、自民党が480議席中、294議席を獲得して、民主党から政権が交代します。エネルギー政策では「脱原発」に軸足を切った民主党政権の政策から転換することを期待する向きが多いのですが、実現するのでしょうか。GEPR編集部は問題を整理するため、「政権交代、エネルギー政策は正常化するのか?自民党に残る曖昧さ」をまとめました。

-

東京都、中小の脱炭素で排出枠購入支援 取引しやすく 東京都が中小企業の脱炭素化支援を強化する。削減努力を超える温暖化ガスをカーボンクレジット(排出枠)購入により相殺できるように、3月にも中小企業が使いやすい取引システムを

-

東京大学地震研究所の教授らによる活断層調査での誤りについて3月30日付産経新聞社説は、厳しい書き出しで批判した。工場跡地の中に打ち込ませていた杭を、首都直下地震につながる立川断層の破砕層と見誤ったのだ。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間