EVは「車のインターネット」である

世耕経産相は「EV(電気自動車)の潮流は拡大してきているが、いきなりEVにいけるわけでもない」と述べ、プラグインハイブリッド車(PHV)、燃料電池車(FCV)などいろいろな次世代自動車がある中で「戦略的によく考えて中長期的な視野で臨みたい」と語った。これは一般論としては間違っていないが、政府の戦略としては疑問がある。

まずFCVは、技術的には袋小路と考えていいだろう。これは「水素エンジン」だが、水素は昔からエネルギー源としてよく知られており、大気中に無尽蔵にある。それがいまだに実用化できないのは、その精製コストが高いからだ。これは自宅でつくることができないので「水素スタンド」が必要だが、それが普及する見通しはない。採算が合わないからだ。

PHVはトヨタのプリウスなどでおなじみだが、内燃機関とEVの折衷(ハイブリッド)なので、EVほどコストは下がらない。ただ今のガソリン車と併用できるメリットがあるので、つなぎとしては使えるだろう。したがって問題は、内燃機関かEVかという選択肢に絞られる。もちろん短期的には内燃機関のほうがはるかに安くて乗りやすいが、長期的にはどうだろうか?

単体で考えると、EVのトータルコストがガソリン車並みになるのはかなり先だろう。かりになったとしても航続距離が短く、長距離トラックのような業務用には使いにくい。自家用車のドライバーも、今のガソリン車からEVに乗り換える積極的な理由が見当たらない。プリウスの顧客も「エコカー」の好きな一部の高所得層に限られている。

しかしEVは、ウーバーのようなカーシェアリング(TaaS)と一体で進むだろう。これは25年ぐらい前のインターネットに似ている。当時もIP(Internet Protocol)は「ベスト・エフォートで頼りない」とか「遅くて使い物にならない」と批判された。それは要素技術としては正しかった。IPは、安くて悪い技術だったのだ。

IPはまず大学の中で高価な専用線を安くシェアする技術として普及したが、これを公衆回線でサポートすることはNTTも郵政省も認めなかった。その大きな原因は、1990年代にNTTが高くてよい技術ISDNのネットワークを構築したからだ。NTTの開発した交換機はATM(非同期転送モード)という最先端技術で、ハードウェアは光ファイバーだったが、世界中のユーザーは安くて悪いIPを使ったのだ。

EVは今は「高くて悪い技術」だが、ランニングコスト(電気代)はガソリン車より安い。問題は初期費用(電池)が高いことだが、自家用車をもっている人が車に乗っている時間は3%しかない。残りの97%は車は遊んでいるので、それをTaaSでシェアすれば効率は10倍以上になる。自動運転もTaaSと一体で開発されている。

これは初期にインターネットが専用線をシェアしたのと同じだ。今は配車のインフラは単なる駐車場だが、ここに充電器を置けば、EVのボトルネックになっている充電時間の問題も解決できる。充電には30分以上かかるが、これを客待ちの時間にやればいいのだ。

インターネット革命を取材した経験でいうと、勝負を決めるのはネットワークの標準化である。80年代まではIBMが自社の標準だったSNAというプロトコルをITUの国際標準にしようとして、20年ぐらい時間を空費した。その間に、アマチュアのつくったTCP/IPがデファクト標準になると劇的にコストが下がり、それがさらに標準化を加速する…というループに入り、2000年ごろまでに「安くてよい技術」になった。

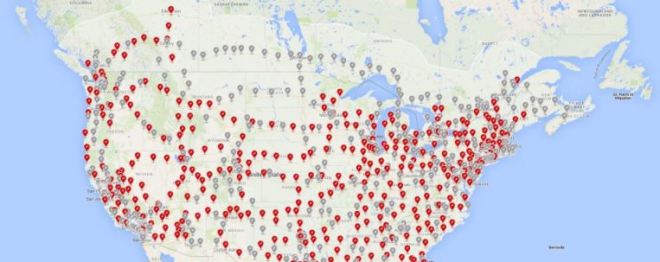

テスラの充電スタンド

テスラのEVはテスラの充電スタンドでしか充電できず、それは全世界で951ヶ所しかない。今のEVは、コンピュータでいうと各社がSNAのような独自ネットワークを構築している80年代のような状態だ。プラグも電池も標準化されていないが、テスラが標準化する気はない。マイクロソフトのように世界標準になれば、30年以上も自動車産業に君臨できるからだ。

イーロン・マスクがビル・ゲイツになるかどうかはわからないが、内燃機関がEVに変わることは、大型機がPCに変わるのと同じぐらい確実である。その変化がフランス政府のいうように2040年までに起こるか、中国政府のいうように2030年までに起こるかはわからないが、デファクト標準は意外に早く決まるというのがインターネット革命の教訓である。TCP/IPの規格が決まったのは1980年ごろだった。

もう一つの教訓は、当時ハードウェア技術でトップだった日本が、技術的にすぐれていたがゆえにインターネットで失敗したことだ。今のトヨタは当時のNTTに似ている。プライドの高い通信技術者が敗北を認めるまでに10年ぐらいかかり、日本のITは決定的に立ち後れた。NTTの社員だった世耕氏には、その教訓を学んでほしいものだ。

関連記事

-

福島原子力事故を受けて、日本のエネルギー政策の見直しが進んでいます。それはどのような方向に進むべきか。前IEA事務局長であり、日本エネルギー経済研究所特別顧問である田中伸男氏に「日本のエネルギー政策見直しに思う」というコラムを寄稿いただきました。

-

現在経済産業省において「再生可能エネルギーの大量導入時代における政策課題に関する研究会」が設置され、再生可能エネルギー政策の大きな見直しの方向性が改めて議論されている。これまでも再三指摘してきたが、我が国においては201

-

6月21日記事。ドイツ在住の日系ビジネスコンサルタントの寄稿。筆者は再エネ拡充と脱原発を評価する立場のようだが、それでも多くの問題を抱えていることを指摘している。中でも電力料金の上昇と、電力配電系統の未整備の問題があるという。

-

東京都の令和7年度予算の審議が始まった。 「世界のモデルとなる脱炭素都市」には3000億円もの予算が計上されている。 内容は、太陽光パネル、住宅断熱、電気自動車、水素供給などなど、補助金のオンパレードだ。 どれもこれも、

-

筆者は基本的な認識として、電力のビジネスモデルの歴史的大転換が必要と訴えている。そのために「リアルでポジティブな原発のたたみ方」を提唱している。

-

洋上風力発電事業を巡る汚職事件で、受託収賄容疑で衆院議員、秋本真利容疑者が逮捕された。捜査がどこまで及ぶのか、今後の展開が気になるところである。各電源の発電コストについて、いま一度確認しておきたい。 2021年8月経済産

-

国際エネルギー機関(IEA)は、毎年、主要国の電源別発電電力量を発表している。この2008年実績から、いくつかの主要国を抜粋してまとめたのが下の図だ。現在、日本人の多くが「できれば避けたいと思っている」であろう順に、下から、原子力、石炭、石油、天然ガス、水力、その他(風力、太陽光発電等)とした。また、“先進国”と“途上国”に分けたうえで、それぞれ原子力発電と石炭火力発電を加算し、依存度の高い順に左から並べた。

-

前回に続き、最近日本語では滅多にお目にかからない、エネルギー問題を真正面から直視した論文「燃焼やエンジン燃焼の研究は終わりなのか?終わらせるべきなのか?」を紹介する。 (前回:「ネットゼロなど不可能だぜ」と主張する真っ当

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間