リスクはどこまで低くなれば安心できるか

はじめに

リスクはどこまで低くなれば安心できるのだろうか。泊原子力発電所は福一事故後7年も経ったのにまだ止まったままだ。再稼働できない理由のひとつは基準地震動の大きさが決っていないことだという。今行われている審査ではホモ・サピエンス時代の地震の話が焦点だという。12~13万年前以降に大きな地震が起きていないことを確認するためだ。しかし、この10数万年以上前の地震についての北海道電力と原子力規制委員会の見解が一致しないそうだ。この議論をいつまで続けるのだろうか。ブラックアウトの時、腎臓透析が出来なくて困った人やその家族の人達がこのことを聞いたらどう思うだろうか。9月の停電の検証委員会は10月の中間報告案で暗に泊原発の早期再稼働を促しているように思う。当然新規制基準を守らねばならぬが、早く現実的な結論を出し、泊原発を市民生活の役に立ててほしい。

地震のリスクはどれほど大きいか

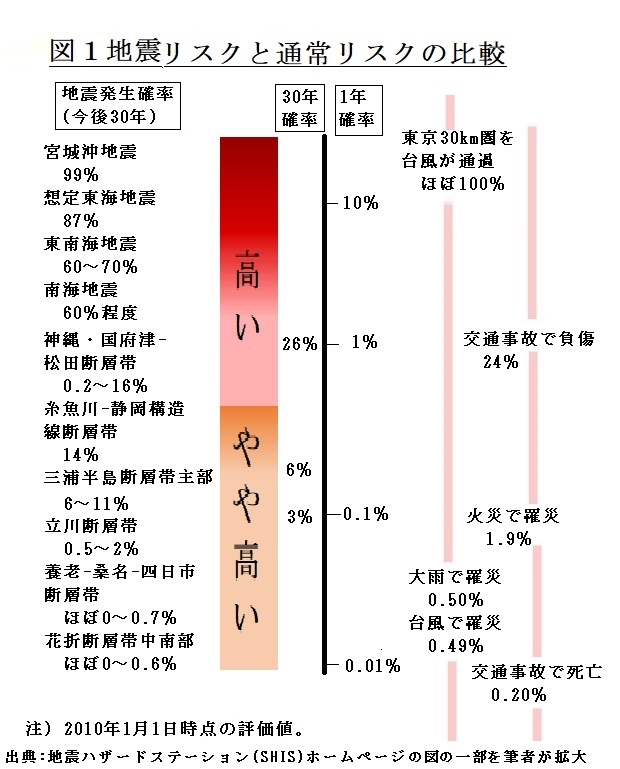

政府の地震本部は主要活断層のリスクを4段階に分けている。今後30年以内に地震が起きる確率でのランク分けである。30年以内の地震発生確率でランク分けしているのは大変現実的である。

2010年の資料の図1では注意すべき地震として確率の高い地震4つと確率がやや高い地震6つの併せて10個を挙げている。右側に同じ程度の確率の通常リスクが示されている。大雨の被災とか台風の被災は身近だし、交通事故死は確率がもっと低い。逆に言えば「確率が高い」「確率がやや高い」地震10個が起きる確率は交通事故で死ぬより高いという事になる。こうやって種類の異なるものを比べられるのはリスク概念の利点の一つである。

放射線の被ばくリスクと通常リスク

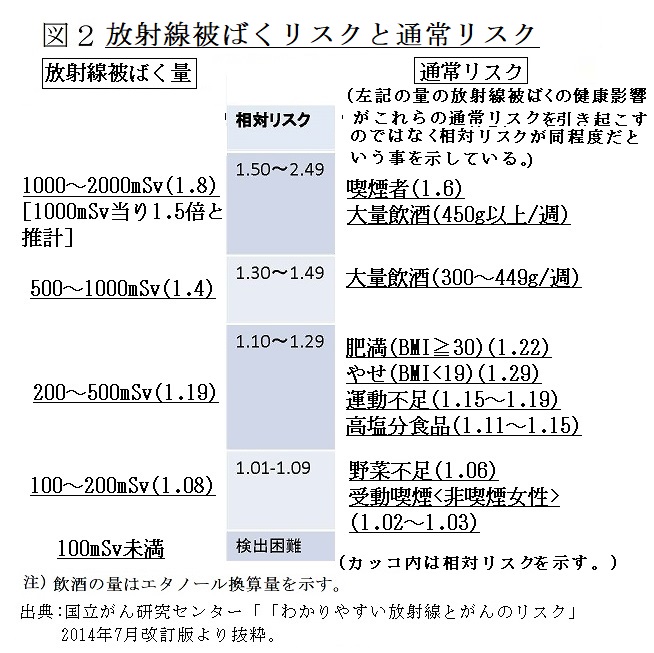

福一事故の時、小学校の校庭での放射線被ばく線量が問題なったことがある。多くの母親は線量が年間約20mSvだと聞いて子供たちを校庭に出さないよう求め、小学校はその要求に従った。図2は癌研の資料からの抜粋である。相対リスク1.1~1.29の欄を見るとこのリスクと同等なのは放射線被ばくが200~500mSvである。運動不足のリスクはこの被ばく線量と同等なのである。20mSvの放射線被ばくを回避するためにその10倍の200mSvの放射線被ばくのリスクを選択したことになる。その結果、福島の小学生の運動能力はほぼ全国最下位に低下してしまった。もちろん、このデータを見て校庭の運動を再開したことにしたのは賢明な判断である。日頃、このような多分野のリスク比較を知っておくことは大事なことである。

巨大火山の噴火リスクはどれほどか

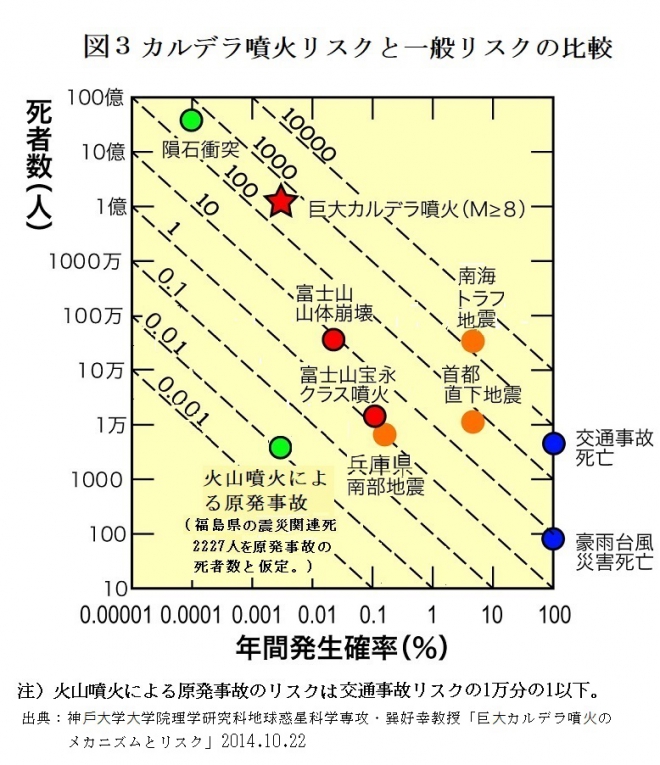

伊方3号機の仮処分裁判では9万年前の阿蘇山のカルデラ噴火が論じられた。リスクが低くても危険性が高いために取り上げられたものであろう。発生確率の大きさと危険性の大きさの関係について論じた論文は少ないが、2014年に神戸大学の巽教授の「巨大カルデラ噴火のメカニズム」と題した論文がある。これによると日本列島で今後100年間に巨大カルデラ噴火が起こる確率は約1%であるとしている。カルデラ噴火のリスクがこれまで考えられていた以上に大きいとしているが、この論文では死亡者数に発生確率を乗じた数値での災害の危険度比較を提案している。それが図3である。

この図では危険性(その事象が起きた時の死者数)と年間発生確率の積が同じリスクは同等だとしている。巨大カルデラ噴火と交通事故死は共にその積が100と1000の間にあるから同等だという事になる。福一事故では死者が出なかったがこの図では事故死者数が必要なので、異論もあると思うが、福島県の震災関連死2227人(2018年3月末時点の福島県の震災関連死数。)を原発事故による死者数だと仮定した。それでも図3の緑の丸(筆者が追記)で示した通り、原子力発電所事故のリスクは発生確率と死亡者数の積がほぼ0.01の線上にあるので交通事故死より1万分の1以下ということになる。

関連記事

-

放射線影響研究所による広島・長崎の原爆の被害者の調査で、米学術誌『Radiation Research誌の2012年3月号に掲載された。

-

スタンフォード大学の研究者が米学術誌「エネルギーと環境科学」に福島の影響について論文を掲載しています。ただし、その内容については、疑問があります。アゴラ研究所の池田信夫所長が、コラム「福島事故の3Dシミュレーションについて」で解説しています。

-

福島第一原子力発電所の事故を教訓に民主党政権下で発足した、原子力規制委員会と原子力規制庁。独立性確保の名目の下で与えられた巨大な権力を背景に、その行政活動は明らかにおかしい。法律の無視、そして科学的分析を欠いた恣意的な規制を繰り返す。

-

河野太郎衆議院議員(自民党)は電力業界と原子力・エネルギー政策への激しい批判を繰り返す。そして国民的な人気を集める議員だ。その意見に関係者には反論もあるだろう。しかし過激な主張の裏には、「筋を通せ」という、ある程度の正当

-

不正のデパート・関電 6月28日、今年の関西電力の株主総会は、予想された通り大荒れ模様となった。 その理由は、電力商売の競争相手である新電力の顧客情報ののぞき見(不正閲覧)や、同業他社3社とのカルテルを結んでいたことにあ

-

スマートジャパン 3月3日記事。原子力発電によって生まれる高レベルの放射性廃棄物は数万年かけてリスクを低減させなくてならない。現在のところ地下300メートルよりも深い地層の中に閉じ込める方法が有力で、日本でも候補地の選定に向けた作業が進んでいる。要件と基準は固まってきたが、最終決定は20年以上も先になる。

-

非常によいニュースとしては、ソフトウェアのシミュレーション能力がこれまでにないほど、劇的に向上しているということがあります。私たちは旧型の原子炉を前にしても、それに対してハリケーン、火山噴火、津波、 その他あらゆる種類の極限状況を含めて徹底的にシミュレーションを行えます。そして起こりうる事態の経過についてより適切に予想することができます。

-

新規制基準の考え方を整理し、一般の人に解説したもの。ただし訴訟対策と、同規制委は認めている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間