日立はなぜ英国の原発建設を凍結したのか

はじめに

ひところは世界の原発建設は日本がリードしていた。しかし、原発の事故後は雲行きがおかしい。米国、リトアニア、トルコで日本企業が手掛けていた原発が、いずれも中止や撤退になっているからだ。順調に進んでいると見られていた英国での日立製作所(以下「日立」と称す。)ウィルヴァ・ニューウィッド原発までも暗雲が掛かってしまった。

ウィルファ原発(既存の原子炉、Wikipedia)

中西経団連会長は2019年1月15日に行われた記者会見で英国の原発について個人的な印象としたうえで「イギリス政府は、日立が求めてきた資金の融通について最大の譲歩をしたと思う」と述べる一方で日立以外の日本企業から計画への出資を求める調整は難航している認識を示した[注1]からだ。

本稿では日立が他企業からの出資にこだわる背景と、ウィルヴァ原発の収支見通しと、総事業費が3兆円の根拠を探る。

英国の要求には原発建設だけでなく35年間の運転も入っている

日本の原発建設はフルターン・キー方式と言って重電メーカーが建設した後、所有権を電力会社に渡し、その後の運転及び廃炉は電力会社のスコープだ。しかし、今回の英国・ウィルヴァ原発は建設だけでなく運転から廃炉まで全てを包含している。必要な技術は「建設」+「運転」である。

しかし、日立が持っている技術は「建設」だけである。「運転」技術は持っていない。総事業費約3兆円の3分の2は「運転」だからそのノウハウは重要である。そのノウハウを持つ企業の協力がないと3兆円のプロジェクトにゴーサインを出せない。日本で運転実績のあるABWRは4基ある。1996年に運開した東電・柏崎・刈羽6号機、1997年に運開した東電柏崎・刈羽7号機、2005年に運開した中部電力・浜岡5号機、そして2006年に運開した北陸電力・志賀2号機である。まさに2018年6月に日立が東電、中電、に出資協力を要請している[注2]。

しかし、両社は色よい回答をしていないようである。東電は2017年末に柏崎・刈羽6,7号機の適合性審査には合格しているが、再稼働はまだである。中部電力は浜岡3号機、4号機の適合性審査は行われているが、まだ1基も合格していない。つまり、両社は国内の原発が1基も再稼働していない。両社が日立に協力出来ないのはどうもこのためのようである。日立がゴーサインは出し渋っているのはどうもABWRの運転ノウハウを持つ両社からの協力が得られないためのようである。

総事業費3兆円は妥当である。安全対策は増額されていない。

まず、契約期間であるが、ヒンクリーポイントCの契約期間が35年とのこと[注3]なので、ウィルヴァも35年になる可能性が高い。したがって以下は契約期間を35年として試算する。

ウィルヴァ原発の総事業費が3兆円と報道されているが、その記事には「建設費」ではなく、「総事業費」と明記されている[注4]。2015年5月のMETI長期エネルギー需給見通しでは原子力発電所の建設費は120万kW,4440万円とされ、追加的安全対策費は601億円とされている。これが2基で3兆円になったのではないかと誤解されている。全くの誤解である。運転期間を上記の理由で35年とすれば、総事業費が3兆円というのは現状設計のままとしても至極妥当な見込みである。日本よりも安全対策費を見込んでいる可能性は低い。その根拠を以下に示す。

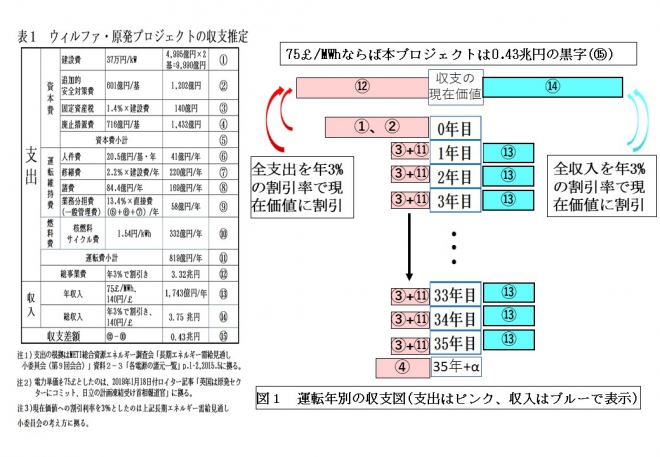

毎年の運転費はMETI長期エネルギー需給見通し[注5]によれば、年間819億円である。135万kW発電所2基の建設費は37万円/kWhとすれば4,995万円/基、2基で9,990億円となる。追加安全対策費は601億円とされているので2基では1,202億円である。固定資産税は1.4%とされているので毎年140億円である。廃炉費は運転終了時に716億円/基だから2基で1,432億円である。支出の総額は年3%で現在価値に割り戻すと3.3兆円となる。これは英国の試算値でなく、全てMETIの試算値を用いての試算だから、報道された英国側の総事業費見込み額3兆円は仮定条件が異なるものと思われるが、1割しか違わないので、英国の試算も経産省の試算と似たような条件を用いているものと考えられる。

安全性対策のために建設費が膨らんだのではないかとの邪推は、全く見当外れである。上記試算を表1及び図1に示す。

[注1] 2019.1.16NHKニュース「日立製作所 中西会長 英国での原発建設計画「調整 難しい」」

[注2] 2018.6.15日本経済新聞報道「中部電・東電などに出資打診 日立、英原発計画で」

[注3] FoE Japan 深草亜悠美「日立による英国ウェールズへの原発輸出コストとリスクは誰が負うのか?」,p.14,2018.11.14

[注4] 産経BIZ,「日立、英原発で本格交渉合意 事業費総額3兆円規模 英政府と枠組み折り合う」,2018.6.6

[注5] METI総合資源エネルギー調査会「長期エネルギー需給見通し小委員会(第9回会合)」資料2-3「各電源の諸元一覧」p.1-2

関連記事

-

使用済み燃料の再処理を安定的、効率的に行うための「再処理等拠出金法案」の国会審議が行われている。自由化で電力会社が競争環境下に置かれる中で、再処理事業を進める意義は何か。原子力に詳しい有識者と政治家が徹底討論を行った。

-

電力システム改革の論議で不思議に思うことがある。電力会社や改革に慎重な人たちが「電力価格の上昇」や「安定供給」への懸念を述べることだ。自由化はそうした問題が起こるものだ。その半面、事業者はがんじがらめの規制から解き放たれ、自由にビジネスができるようになる。わざわざ規制当局の代弁をする必要はないだろう。

-

先の国会の会期末で安倍晋三首相の問責決議可決などの政治の混乱により、政府が提出していた“電気事業法変更案”が廃案になった。報道によると、安倍首相は「秋の臨時国会で直ちに成立させたい」と述べたそうだ。

-

各国政府に放射線についての諸基準の勧告を行う民間団体のICRPの日本委員が、同委員会の関係の動きを紹介している。

-

四国電力の伊方原発3号機の運転差し止めを求めた仮処分の抗告審で、広島高裁は16日、運転の差し止めを認める決定をした。決定の理由の一つは、2017年の広島高裁決定と同じく「9万年前に阿蘇山の約160キロ先に火砕流が到達した

-

今年の8月初旬、韓国の電力需給が逼迫し、「昨年9月に起こった予告なしの計画停電以来の危機」であること、また、過負荷により散発的な停電が起こっていることが報じられた。8月7日の電気新聞や9月3日の日本経済新聞が報じる通り、8月6日、夏季休暇シーズンの終了と気温の上昇から供給予備力が250万キロワット以下、予備率が3%台となり、同国で需要想定と供給責任を担う韓国電力取引所が5段階の電力警報のうち3番目に深刻な状況を示す「注意段階」を発令して、使用抑制を呼びかけたという。

-

判定の仕組みも問題だ。原子力規制委員会の決定は、制度上は5人の委員の合議で決まることになっている。しかし今は島崎氏が地震関係業務を一人で引き受けている。島崎氏はこれまで原子力関係の規制づくり、判定の経験がほとんどない地震学者だ。委員に就任してから、事業者とほとんど対話をせずに規制基準をつくり、そしてその後は自ら判定者となってしまった。日本各地の原発の周辺で意味があるとは思えない「穴掘り」を繰り返している。

-

NHK 6月5日公開。福井県にある高浜原子力発電所について、関西電力は先月再稼働させた4号機に続いて、3号機についても6日午後2時ごろに原子炉を起動し、再稼働させると発表しました。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間