特重施設の遅れは誰のせいなのか

【概要】特重施設という耳慣れない施設がある。原発がテロリストに襲われた時に、中央操作室の機能を秘匿された室から操作して原子炉を冷却したりして事故を防止しようとするものである。この特重施設の建設が遅れているからと、原子力規制委員会は原発に運転停止命令を出す可能性があると報道されている。

しかし、調べたら特重施設の工期は規制委の審査遅れのせいで遅れているのである。それなのに、なぜ規制委は原発の運転を停止させて遅れのツケを市民生活に押し付けるのかが理解できない。本稿では特重施設の建設遅れの状況とその責任の所在と、改善方法を検討した。

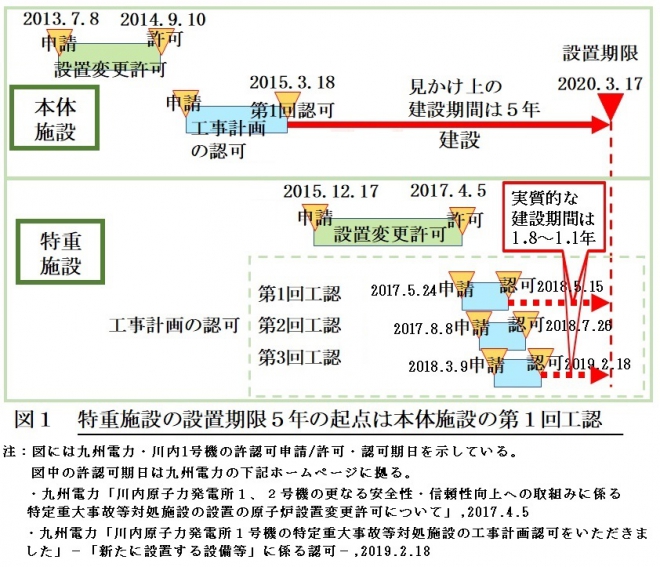

川内1号機の特重施設の許認可実績

九州電力川内1号機の許認可の実績は図1の通りである。規制委のルールでは本体施設の第1回工認が認可されてから5年以内に建設しなければならないことになっている。その本体施設の第1回工認の認可は2015年3月15日である。だから2020年の3月17日に5年の期限がくる。ところが図1の下段を見て頂きたい。特重施設の設置許可変更申請が認可されたのは2017年4月5日である。この間約2年間、九電は特重施設の工事をしたくても規制委の設置許可が下りていないから工事できなかった。この後も工認が認可されるまで工事が出来ない状況が続いている。九電が制約なく工事が出来るようになったのは今年(2019年)の2月18日になってからなのである。建設遅れの原因は九電の怠慢ではなく規制委の審査遅れのせいだったのである。規制委が長々と審査していたから特重施設の建設が遅れたのである。

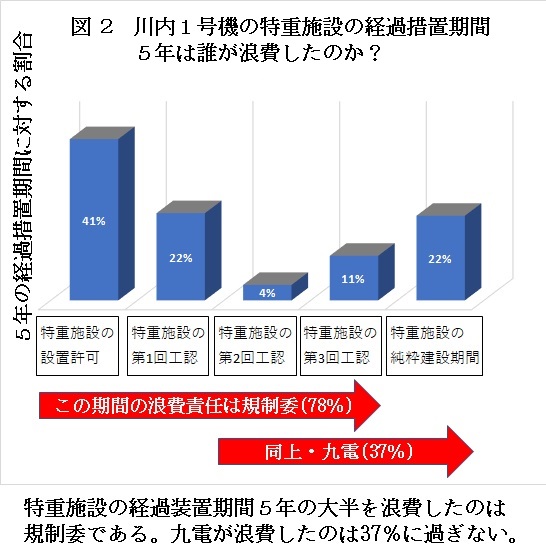

特重施設建設遅れで怠慢だったのは規制委

特重施設が遅れたのは電力会社の怠慢だといわれているが、最初に再稼働した九州電力の川内1号機の建設遅れの内訳を調べると、なんと建設遅れの78%は規制委の審査遅れによるものであった。九州電力の責任によるものは37%しかなかった。つまり川内1号機の特重施設が5年の経過措置期間に間に合わないとすれば、その責任の過半は規制委にあることになる。怠慢だと断じられた九電の責任は規制委の約半分であった。これでなぜ史上初の運転停止命令を受けることになるのかが、理解できない。

どうすれば良いのか

この問題が生じた原因は2つある。一つは特重施設の特殊性である。施設の性格の故、打ち合わせが非公開とされている。このため通常の審査は多くの人の目に晒されるが、密室での審査となる。もう一つは経過措置期間の基準を特重施設ではなく、本体施設にしている点である。

審査の密室性については改善しようがないが、後者については関係先と調整が必要になると思われるが、本体施設ではなく特重施設そのものの第1回工認の認可を基準に変更することが良い。そうすれば仮に特重施設の審査が長期化したとしても経過措置期間5年には影響せずに済む。

関連記事

-

日本は「固定価格買取制度」によって太陽光発電等の再生可能エネルギーの大量導入をしてきた。 同制度では、割高な太陽光発電等を買い取るために、電気料金に「賦課金」を上乗せして徴収してきた(図1)。 この賦課金は年間2.4兆円

-

バズフィードとヤフーが、福島第一原発の処理水についてキャンペーンを始めたが、問題の記事は意味不明だ。ほとんどは既知の話のおさらいで、5ページにようやく経産省の小委員会のメンバーの話が出てくるが、海洋放出に反対する委員の話

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 地球温暖化による大雨の激甚化など起きていない。 今回のI

-

夏の電力不足の対策として、政府が苦しまぎれに打ち出した節電ポイントが迷走し、集中砲火を浴びている。「原発を再稼動したら終わりだ」という批判が多いが、問題はそう簡単ではない。原発を動かしても電力危機は終わらないのだ。 電力

-

はじめに 地球温暖化に高い関心が持たれています。図1はBerkeley Earthのデータで作成したものです。パリ協定は、世界の平均気温上昇を2℃未満に抑え1.5℃を目指す目標ですが、2030年代には1.5℃を超えること

-

9月6日午前3時8分ごろに発生した北海道胆振東部地震は最大震度7を計測し、直接被害のみならず、苫東厚真発電所の緊急停止を契機とした北海道全土の停電を通した二次被害を招くことになり、我が国全土に衝撃を与えた。本稿では東日本

-

1.2050年カーボンニュートラル及び2030年度削減目標の実現に向け、国民・消費者の行動変容、ライフスタイル変革を強力に後押しするため、新たに「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」(仮称)を開始します。

-

原子力問題は、安倍政権が残した最大の宿題である。きのう(9月8日)のシンポジウムは、この厄介な問題に新政権がどう取り組むかを考える上で、いろいろな材料を提供できたと思う。ただ動画では質疑応答を割愛したので、質疑のポイント

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間