再エネ業界を揺るがす「発電側基本料金」〜FIT法改正③〜

8月に入り再エネ業界がざわついている。

その背景にあるのは、経産省が導入の方針を示した「発電側基本料金」制度だ。今回は、この「発電側基本料金」について、政府においてどのような議論がなされているのか、例によって再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会(以下「再エネ小委」)での議論を中心にまとめる。

Q1:そもそも発電側基本料金とは?

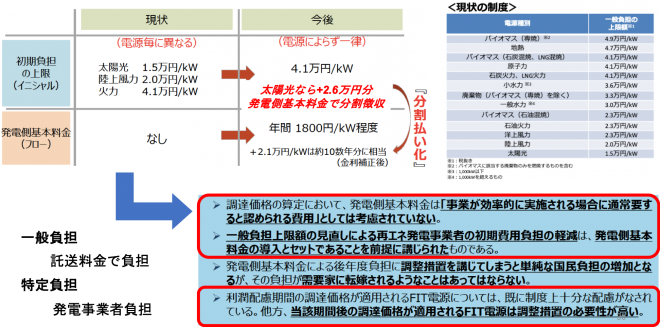

「発電側基本料金」とはその名の通り、発電事業者に所有する設備規模に応じた追加的な基本料金を求める制度である。では、「何をするための追加費用なのか?」というと、端的に言えば、系統/送配電設備を更新・近代化するための費用を広く求めるものである。

これまではこうした費用は、託送料金制度を通じて小売事業者・消費者が負担してきたが、これを発電事業者にまで拡大しようというものである。

再エネ小委に先立って開催された<送配電網の維持・運用費用の負担の在り方検討WGの「中間とりまとめ」>では以下のように取りまとめている。

「〜将来にわたって安定的に送配電関連設備を維持・運用していくため、系統利用者である発電側に対し、送配電関連費用のうち一部の固定費について新たに負担を求める。その際、託送料金の原価総額は変えず、送配電関連設備の受益者から公平かつ安定的に、負担対象となる費用を回収する仕組みとする。 また、送配電関連設備は、基本的に電源の最大逆潮(最大受電電力)を踏まえて整備されることから、kW単位の基本料金(発電側基本料金)として課金する。 」

Q2:発電側基本料金の金額、算定根拠は?

では、この発電側基本料金がどの程度の水準になるかというと、結論から言えば、太陽光発電設備に関しては、20年間で2.6万円/kW程度の負担が想定されている。(AC基準かDC基準は未確定)kWh単位に換算すれば概ね1~1.4円/kWh程度である。かなり大きな負担といえよう。なお住宅太陽光発電設備は対象外とされている。

算定根拠となっているのは、一般負担の上限金額の新旧の差額である。一般負担というのは「新規電源の接続費用のうち、送配電事業者が託送料金を原資に負担する金額の上限」のことである。

逆に、事業者が負担する分は「特定負担」である。かつて、太陽光発電設備に関してはこの一般負担の上限が1.5万円/kWとされていたのだが、制度見直しにより現在は4.1万円/kWとなった。事実上、この4.1万円/kWが発電側基本料金の算定根拠となっている。

Q3:発電側基本料金のメリット・デメリットは?

続いて、発電側基本料金の導入によるメリット・デメリットについて考えてみよう。

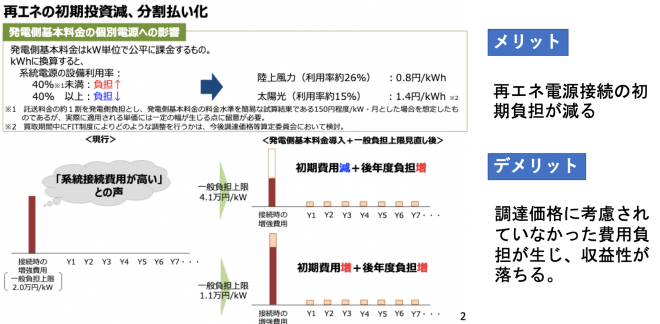

まず、メリットについて考えると「長期的に発電側基本料金を原資に系統が再エネの大量導入に向けて整備されていく」ということがあげられる。ただ何と言っても最大のメリットは「再エネ電源接続の初期負担が減る(最大2.6万円/kW)」ということである。

これは新規に電源の接続を予定している事業者にとってはありがたいことなのだが、逆に言えばすでに系統に接続してしまった事業者にとっては関係ない話である。

すでに系統に接続してしまった発電設備を多く持つ事業者にとって発電側基本料金制度の導入は、(仮に調整措置がなければ)少なくとも短中期的には、費用負担のみが生じ発電事業の収益性が落ちるデメリットの大きい制度ということになる。

Q4発電側基本料金の調整措置はどの範囲で行われるのか?

ということで、この状況を認識している再エネ発電事業者の注目は「発電側基本料金導入に伴う売電価格の調整はあるのか?」という点に集まっている。調整措置とは要は「売電収入の減額分の補填」である。

再エネ発電事業者はFITにより売電価格が固定されているため、事後的に国の政策により費用が強制的に増えても価格への転嫁ができないので、調整措置を国に期待するのは自然なことであろう。

この点、経済産業省は発電側基本料金がFIT法に定める「通常要すると認められる費用」に含まれないことは認めており、なんらかの調整措置がなされることは確実である。

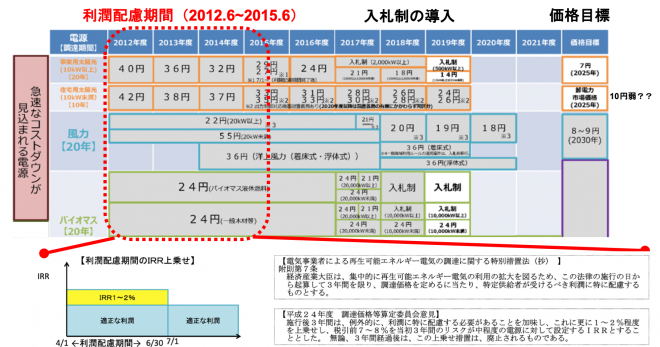

問題はその範囲で、例えば想定IRR(内部収益率)が1~2%程度上乗せされていた、いわゆる利潤配慮機関(2012.6-2015.6)の権利案件、売電価格で言えば40円-36円-32円-29円案件については調整措置の対象外とすることが示唆されている。これは業界からの大きな反発を招くことは間違いないであろうが、詳細は今後、調達価格等算定委員会で議論されていくことになる。

以上、今回は再エネ業界に波紋を広がりつつある発電側基本料金制度についての議論の状況についてまとめた。次回は再エネ小委の中間とりまとめについて総括的に確認していくこととしたい。

関連記事

-

「我々は手術台の上の患者(ドイツの産業)が死にかけていることを認識しなければいけない。」 これは去る7月3日に、エネルギー多消費産業である鉄鋼、化学産業の代表格であるアルセロール・ミッタルEisenhuttenstadt

-

政府のエネルギー基本計画について、アゴラ研究所の池田信夫所長がコメントを示しています。内容が、世論からの批判を怖れ、あいまいであることを批判しています。

-

今回は英国の世論調査の紹介。ウクライナ戦争の煽りで、光熱費が暴騰している英国で、成人を対象にアンケートを行った。 英国ではボリス・ジョンソン政権が2050年までにCO2を実質ゼロにするという脱炭素政策(英国ではネット・ゼ

-

日本では殆どの新聞に載っていませんが、6月10日にスウェーデンの与党(社会民主党、緑の党)、野党(穏健党、中央党、キリスト教民主党)の5党が、「原子力発電に掛けていた高額な税金を廃止して、原子力発電の継続を支える」ことに合意しました。

-

20日のニューヨーク原油市場は、国際的な指標WTIの5月物に買い手がつかず、マイナスになった。原油価格がマイナスになったという話を聞いたとき、私は何かの勘違いだと思ったが、次の図のように一時は1バレル当たりマイナス37ド

-

SDGsの前身は2000年に国連で採択されたMDGs(Millennium Development Goals、ミレニアム開発目標)です。2015年を最終年とし、貧困や乳児死亡率の削減、環境問題など8分類21項目を掲げた

-

エネルギー危機が世界を襲い、諸国の庶民が生活の危機に瀕している。無謀な脱炭素政策に邁進し、エネルギー安定供給をないがしろにした報いだ。 この年初に、英国の国会議員20名が連名で、大衆紙「サンデー・テレグラフ」に提出した意

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間