上げ潮シナリオ:温暖化問題をイノベーションで解決する

前回書いたように、英国GWPF研究所のコンスタブルは、英国の急進的な温暖化対策を毛沢東の「大躍進」になぞらえた。英国政府は「2050年CO2ゼロ」の目標を達成するためとして洋上風力の大量導入など野心的な目標を幾つも設定し、これを規制・税による強制や補助金のばらまきで実現しようとしているが、コストは極めて高くなり失敗は必定である、という。

国民がどの技術を使うべきか政府が決定する統制経済的な方法は必ず失敗する。

ではこれを他山の石として、日本はどうすれば良いか。

技術開発に注力して、「アフォーダブルなCO2削減技術」を生み出すことだ。

いま世界でCO2削減が進まないのは、そのコストが高過ぎるからだ。アフォーダブルな技術さえ出来ればCO2は問題なく減らせる。

例えばLED照明はいま実力で普及しており、白熱電灯や蛍光灯を代替することで、大幅にCO2を減らしている。

またシェールガスは実力で石炭を代替して米国の発電起源のCO2を減らしている。

同様の展開が将来にも期待できる。

バッテリーは全固体電池の開発などにより、確実に今よりも安くなり性能も上がる。そうすれば、ガソリン自動車の禁止といった極端な規制や高額の補助金など無くとも、電気自動車は実力で社会に普及する。これこそが目指すことだ。

太陽電池も確実に今より安く性能が良くなる。これには例えばペロブスカイト太陽電池などの新技術が有望視されている。ゆくゆくは太陽電池とバッテリーとの組み合わせがアフォーダブルなものになり、僅かな政策的後押しで普及できるかもしれない。

ではこのような「アフォーダブルなCO2削減技術」はどうすれば生まれるか。

必要なのは「イノベーティブな経済」だ。

最新の技術は、特定の政策ではなく、経済全体の協同から生まれる。鍵となるのは、市場の力と裾野の広い製造業基盤である。

市場の力が必要なのは、技術進歩には現場での試行錯誤が不可欠だからだ。たとえばバッテリーは、モバイル機器用途、自動車用途、電力需給調整用途など、さまざまなマーケットで鍛えられて進歩を続けている。

裾野の広い製造業基盤は、最新技術の母体である。ふたたびバッテリーを例にすると、まず材料には全固体電池ひとつとっても無数のバリエーションがあり、これの製造技術(薄膜製造、粉体技術等)や計測技術(電子顕微鏡、光学散乱等)も数多くある。計算技術(スーパーコンピューター、AI、量子計算機)も駆使されて材料が分析され、設計される。こうした技術を全て有している人は誰もおらず、製造業全体の中に幅広く分布しており、その総合力で新技術が生まれる。

政府がなすべきこととして、民間だけでは不足する基礎研究や実証試験への投資がある。だが一方で、未熟な技術を任意に選び、規制による強制や補助金のばらまきで強引に普及させてはいけない。

日本は太陽光発電を強引に普及させて、結果として電気料金が高騰した。これは経済に悪影響を与え、製造業基盤を損なった。

CO2削減を名目とした政府の経済統制は、イノベーションを阻害するので、むしろCO2削減のためには逆効果なのだ。

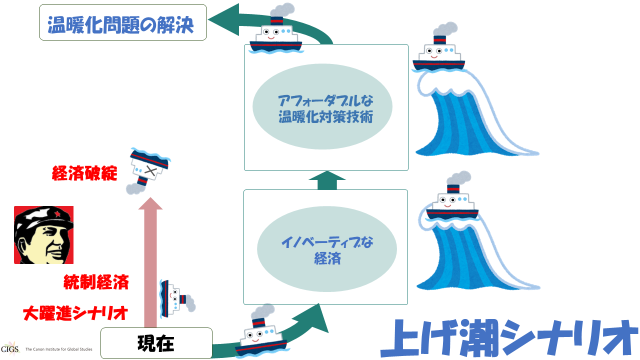

以上を図としてまとめておこう。日本が採るべきは「上げ潮シナリオ」であり、避けるべきは「大躍進シナリオ」である。

図 CO2削減の「上げ潮シナリオ」。イノベーティブな経済によってアフォーダブルな温暖化対策技術を生み出すことで温暖化問題を解決する。統制経済でCO2削減を図る「大躍進シナリオ」は失敗する。

よくある反論として「これで確実に2050年にCO2はゼロになるか?」というものがある。そんな約束は、もちろん出来ない。そもそも「2050年CO2ゼロ」自体が、毛沢東の大躍進の数値目標と同様で、科学、技術、経済を無視した、荒唐無稽な目標に過ぎない。

だが上げ潮シナリオは、大躍進シナリオよりも、イノベーションの本質に根差し経済的・技術的・科学的に優れた方法だ。

それに、アフォーダブルな技術さえあれば、世界中で容易にCO2を減らせる。日本のCO2排出は世界の3%に過ぎない。その程度を日本発の技術で相殺するぐらいのことは期待出来る。

厳密には、菅首相は2050年CO2「実質」ゼロを目指す、と言った。この「実質」の意味は、「アフォーダブルな技術の開発を通じて、世界全体でのCO2削減によって」目指す、と解釈すべきであろう。そうすればあながち不可能な目標でもなくなる。

「上げ潮シナリオ」について、さらに詳しくは拙稿、拙著(注:上げ潮シナリオは旧称「二重の迂回戦略」として議論してある)をご覧いただきたい。

関連記事

-

丸川珠代環境相は、除染の基準が「年間1ミリシーベルト以下」となっている点について、「何の科学的根拠もなく時の環境相(=民主党の細野豪志氏)が決めた」と発言したことを批判され、撤回と謝罪をしました。しかし、この発言は大きく間違っていません。除染をめぐるタブーの存在は危険です。

-

小泉進次郎環境相(原子力防災担当相)は、就任後の記者会見で「どうやったら(原発を)残せるかではなく、どうやったらなくせるかを考えたい」と語った。小泉純一郎元首相が反原発運動の先頭に立っているのに対して、今まで進次郎氏は慎

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

有馬純東京大学公共政策大学院教授の論考です。有馬さんは、経産官僚出身で、地球環境・気候変動問題の首席交渉官でした。日本の現状と技術力という強みを活かした対策の必要性を訴えています。有馬さんが出演する言論アリーナを10月1日午後8時から放送します。

-

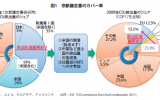

1997年に開催された国連気候変動枠組み条約第3回締約国会議(COP3)で採択された京都議定書は、我が国の誇る古都の名前を冠していることもあり、強い思い入れを持っている方もいるだろう。先進国に拘束力ある排出削減義務を負わせた仕組みは、温暖化対策の第一歩としては非常に大きな意義があったと言える。しかし、採択から15年が経って世界経済の牽引役は先進国から新興国に代わり、国際政治の構造も様変わりした。今後世界全体での温室効果ガス排出削減はどのような枠組を志向していくべきなのか。京都議定書第1約束期間を振り返りつつ、今後の展望を考える。

-

エジプトで開かれていたCOP27が終わった。今回は昨年のCOP26の合意事項を具体化する「行動」がテーマで新しい話題はなく、マスコミの扱いも小さかったが、意外な展開をみせた。発展途上国に対して損失と被害(loss and

-

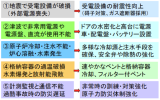

東京電力福島第一原子力発電所の1号機から4号機においては東日本大震災により、①外部電源および非常用電源が全て失われたこと、②炉心の燃料の冷却および除熱ができなくなったことが大きな要因となり、燃料が損傷し、その結果として放射性物質が外部に放出され、周辺に甚大な影響を与える事態に至った。

-

>>>(上)はこちら 3. 原発推進の理由 前回述べたように、アジアを中心に原発は再び主流になりつつある。その理由の第一は、2011年3月の原発事故の影響を受けて全国の原発が停止したため、膨大な費用が余

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間