福島での処理水海洋放出は実質無害

福島第一原子力発電所の処理水を海洋放出することについて、マスコミがリスクを過大に宣伝して反対を煽っているが、冷静に考えてみれば、この海洋放出は実質無害であることが分かる。

例えば、中国産の海産物を例にとってみてみよう。

中国大陸の東シナ海沿岸には、原子力発電所が49基設置され、運転されている(図1)。この運転で海洋に放出されるトリチウムは、1基・1年あたりおよそ40兆ベクレル、49基ではおよそ2000兆ベクレルとなる。10年分では、2京ベクレルという数字だ。これだけのトリチウムの海洋放出がなされていても、その海で漁獲された上海ガニ・アサリは日本において普通に食卓を賑わせている。

図1:Nuclear Plants in China / World Nuclear Association

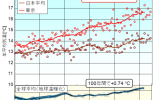

ウナギも、その稚魚(シラスウナギ)が西太平洋フィリピン沖のマリアナ海溝で生まれて、東シナ海を横切って中国大陸の河川にたどり着いているので、トリチウム放出海域を通過している(図2)。成長して漁獲されたウナギは日本において普通に食卓を賑わせている。

図2:うなぎの旅路 / 国土技術政策総合研究所 海洋環境研究室資料より

これらの中国産海産物に対して、日本で特に放射線の影響などを議論することはなく、食生活の一貫として食卓に取り入れてきている。

つまり、原子力発電所からのトリチウム放出は実質無害であると言って良い。日本で議論になっている福島のトリチウムは、これまでにタンクに蓄積された総量がおよそ1000兆ベクレル、これを15年掛けて放出するとすれば、1年あたりおよそ70兆ベクレルとなり、中国の東シナ海への1年間の放出量(=2000兆ベクレル)の30分の1程度である。(計算は省略するが、蓄積されたトリチウムの総重量は、およそ18グラムである。)

まして、福島での海洋放出は、基準値よりもずっと低い値まで希釈をし、放出量を監視しながら放出するのであるから、さらに実質無害である。

福島の美味しい魚を日本の皆んなが楽しんで食べることによって、風評被害を無くし、ご苦労して来られた漁業関係者の方々に安堵が訪れることを願わずにはおられない。

関連記事

-

エネルギーの問題を需要側から考え始めて結構な年月が経ったが、去年ほど忙しかった年はない。震災後2011年4月に「緊急節電」というホームページを有志とともに立ち上げて、節電関連の情報の整理、発信を行い、多くの方のアクセスを頂いた。

-

政府は、7月から9月までの3カ月間という長期にわたり、企業や家庭に大幅な節電を求める電力需要対策を決定しました。大飯原子力発電所3、4号機の再稼働が認められないがゆえに過酷な状況に追い込まれる関西電力では、2010年夏のピーク時に比べて15%もの節電を強いられることになります。電力使用制限令の発令は回避されたものの、関西地域の企業活動や市民生活、消費に大きなマイナス要因です。ただでさえ弱っている関西経済をさらに痛めつけることになりかねません。

-

前回ご紹介した失敗メカニズムの本質的構造から類推すると、米国の学者などが1990年代に行った「日本における原子力発電のマネジメント・カルチャーに関する調査」の時代にはそれこそ世界の優等生であった東電原子力部門における組織的学習がおかしくなったとすれば、それは東電と社会・規制当局との基本的な関係が大きく変わったのがきっかけであろうと、専門家は思うかもしれない。

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 前稿で科学とのつき合い方について論じたが、最近経験したことから、改めて考えさせられたことについて述べたい。 それは、ある市の委員会でのことだった。ある教授が「2050年カーボン

-

11月11日~18日にかけてボンのCOP23に行ってきた。パリ協定の詳細ルールは2018年にポーランドのカトヴィツェで開催されるCOP24で合意を目指すことになっている。このため今回のCOPはストックテーキングとの位置づ

-

この論文の中では、さらに「でも、スクリーニング効果で何十倍も発症率を上げるとは考え難い」という議論もなされています。しかし、例えは過去の韓国の論文によれば、一般人の甲状腺がんのスクリーニングが導入されたことで、甲状腺がんの罹患率が15倍に上がった、というデータがあります。これは10万人当たり約4人であったものが、約60人まで増加しています。

-

電気が足りません。 電力緊急事態 理由その1 寒波による電力需要増大 理由は二つ。 まず寒波で電力需要が伸びていること。この寒さですし、日本海側は雪が積もり、太陽光の多くが何日間も(何週間も)“戦力外”です。 こうしたk

-

集中豪雨に続く連日の猛暑で「地球温暖化を止めないと大変だ」という話がマスコミによく出てくるようになった。しかし埼玉県熊谷市で41.1℃を記録した原因は、地球全体の温暖化ではなく、盆地に固有の地形だ。東京が暑い原因も大部分

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間