地球温暖化を止めることはできるのか

集中豪雨に続く連日の猛暑で「地球温暖化を止めないと大変だ」という話がマスコミによく出てくるようになった。しかし埼玉県熊谷市で41.1℃を記録した原因は、地球全体の温暖化ではなく、盆地に固有の地形だ。東京が暑い原因も大部分は、都市化によるヒートアイランド現象である。

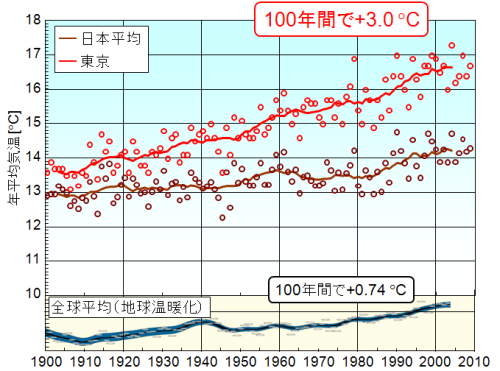

年平均気温の推移(産総研調べ)

上の図のように100年で3℃上がったうち、地球温暖化の影響は0.74℃で、あとは都市化の影響である。パリ協定で止めようとしているのは、この0.74℃の部分だが、それはCO2排出量の削減で止めることができるのだろうか?

地球温暖化が起こっていることは確実であり、その一部が人為的なものであることも疑いないが、人間が温暖化を止めることができるかどうかは別の問題である。われわれの文明は化石燃料に依存しており、パリ協定の目標(日本の場合は2030年にCO2排出量を26%削減)を実現するには、莫大なコストがかかる。

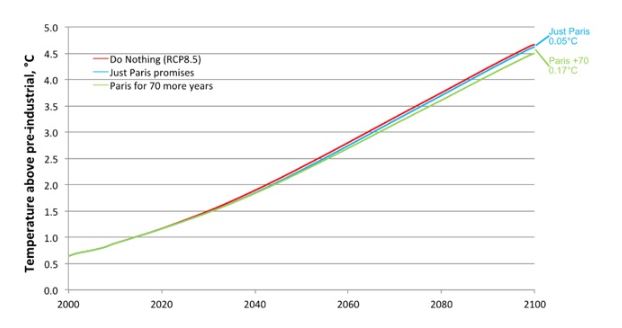

その効果についての定量的な研究は少ないが、数少ない査読論文であるLomborg(2015)によると、パリ協定のすべての当事国が約束草案(INDC)を2030年まで完全実施した場合、地球の平均気温は、何もしなかった場合に比べて0.05℃下がる。それを2100年まで続けても、0.17℃下がるだけだ。

地表の平均気温の予想(Lomborg)

この図はIPCC第5次報告書の予測(RCP8.5)に対して、どの程度、気温を下げられるかをLomborgがシミュレーションしたものだが、パリ協定を2100年まで実行した場合でも、産業革命前に比べて4.5℃気温が上昇する。パリ協定の目標とする「2℃上昇」という目標をはるかに上回り、しかも安定しない。「2050年にCO2排出量を80%減らす」という長期目標は、明らかに不可能である。

パリ協定を実行するコストは、どれぐらいかかるだろうか。もっとも効果的な政策は、世界統一税率の炭素税を課すことだが、それによってパリ協定の約束を実現するコストは、世界全体で年間1兆ドル以上になると推計される。これは世界の名目GDPの1.3%に相当し、日本では約7兆円である。

地球温暖化を止めることに反対する人はいないだろうが、毎年100兆円以上のコストをかけて気温を0.05℃下げることが、経済政策として効率的かどうかは国民的な議論が必要だろう。特に原発が予定通り再稼働できない日本では、パリ協定の約束そのものを見直す必要があるのではないか。

関連記事

-

1月は地球の気温が急降下した。1991-2020の平均値とほとんど同じ(+0.03℃)になった。 データは衛星観測によるもの。図の見方は以前の記事を参照してください。 このデータは元NASAの衛星観測の第一人者ロイ・スペ

-

原子力問題は、安倍政権が残した最大の宿題である。きのう(9月8日)のシンポジウムは、この厄介な問題に新政権がどう取り組むかを考える上で、いろいろな材料を提供できたと思う。ただ動画では質疑応答を割愛したので、質疑のポイント

-

はじめに 日本の放射線利用では不思議なことが起きている。胸部エックス線検査を受けたことが無い人はいないだろうし、CT(Computed Tomography)やPET(陽電子放射断層撮影)も広く知られ実際に利用した人も多

-

福島第一原発に貯蔵された「トリチウム水」をめぐって、経産省の有識者会議は30日、初めて公聴会を開いた。これはトリチウム貯蔵の限界が近づく中、それを流すための儀式だろう。公募で選ばれた14人が意見を表明したが、反対意見が多

-

2017年1月からGEPRはリニューアルし、アゴラをベースに更新します。これまでの科学的な論文だけではなく、一般のみなさんにわかりやすくエネルギー問題を「そもそも」解説するコラムも定期的に載せることにしました。第1回のテ

-

森喜朗氏が安倍首相に提案したサマータイム(夏時間)の導入が、本気で検討されているようだ。産経新聞によると、議員立法で東京オリンピック対策として2019年と2020年だけ導入するというが、こんな変則的な夏時間は混乱のもとに

-

遺伝子組み換え(GM)作物に関する誤解は、なぜ、いつまでたっても、なくならないのか。1996年に米国で初めて栽培されて以来、「農薬の使用量の削減」などたくさんのメリットがすでに科学的な証拠としてそろっている。なのに、悪いイメージが依然として根強い背景には何か理由があるはずだ。

-

世の中で専門家と思われている人でも、専門以外のことは驚くほど無知だ。特に原子力工学のような高度に専門分化した分野だと、ちょっと自分の分野からずれると「専門バカ」になってしまう。原子力規制委員会も、そういう罠にはまっている

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間