「福島の甲状腺がん50倍」論文に専門家が騒がないわけ(下)

(上より続く)

20-50倍は驚く数字か

この論文の中では、さらに

「でも、スクリーニング効果で何十倍も発症率を上げるとは考え難い」

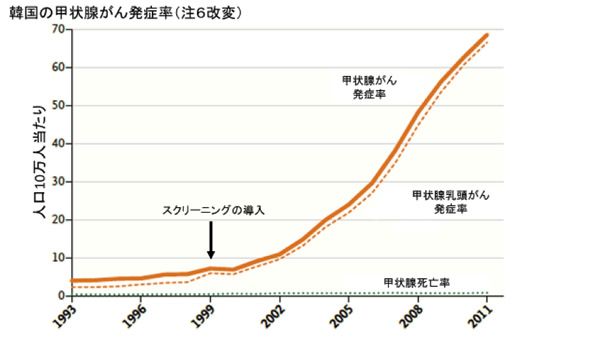

という議論もなされています。しかし、例えは過去の韓国の論文によれば、一般人の甲状腺がんのスクリーニングが導入されたことで、甲状腺がんの罹患率が15倍に上がった、というデータがあります。これは10万人当たり約4人であったものが、約60人まで増加しています(図)。(注6)

(図)

(図)この論文によれば、スクリーニングの受診率が10%上がると、甲状腺がんの発症率が10万人当たり約40人増加したとしています。もし100%に上がったら、単純計算で10万人あたり400人増加、つまり元々の4人から比べ100倍になるという事です。

福島県の子供たちのスクリーニング受診率は100%ではありませんが15%よりはるかに高いので、スクリーニング効果は15倍から100倍の間くらいになることが予測されます。そう考えれば、スクリーニング効果だけで発症率が20-50倍にもなることは、あまり驚くべきことでもないのです。

もちろんスクリーニング対象となる年齢の差や性差は考慮されるべきでしょう。しかし、もし「20-50倍」という値がスクリーニング効果だけで説明できるか、といえば、残念ながらできる、と答えざるを得ないと思います。

潜伏期間4年の根拠と誤解

ところで、なぜ潜伏期4年間、という仮説が出てきたのでしょうか。これはチェルノブイリの事故が起きてから、甲状腺がんの発症率が増加し始めた年までの期間が4年間であるから、今福島で見つかっている甲状腺がんは放射能由来ではない、と主張された方がいたことに帰来すると思われます。

しかしこのチェルノブイリの発症率もまた、スクリーニングのデータであることを忘れてはならないと思います。つまり、4年目にがんの発症率が増えはじめた、というよりは、4年経ってようやくスクリーニングのシステムが確立した、ともとれる数字なのです。

つまり、この4年間という数字は、

「チェルノブイリで事故が起きてから、スクリーニングでがんが見つかり始めるまでの期間」

であって、

「チェルノブイリで甲状腺がんが増え始めた時期」

とは言えない。ましてや

「スクリーニングで見つかるくらいの大きさのがんが、症状が出る大きさまで育つ期間」

とも関係がありません。スクリーニングというものをあまりご存じない方だと混乱される数字かもしれませんので、注意いただきたいと思います。

これらの潜在がんやスクリーニングの感覚を持たずに論文を読むと、

「比較して統計学的な有意差があるのだから、甲状腺がんが20-50倍増えていることは確実だ」

と即断してしまう結果になるかもしれません。これは本当に危険なことだと思います。

何故研究者は騒がないのか?

このような誤解を生み得る記載に対し、なぜ

「甲状腺がんは増えていない」

と主張したい研究者たちが、反駁しないのでしょうか。おそらくこれは、これまで述べてきたような統計や疫学の説明の煩雑さ、

「あることが証明できないからといってないという事にはならない」

という科学の限界によるのではないかと思います。

(おそらくここまでの文章も、訳わからん、と感じる方がいらっしゃることと思います)

たとえば、上記の死亡後の調査でも、亡くなる何年前に甲状腺がんができていたかは誰にも分かりません。韓国のデータも間接的な計算にすぎません。つまり「潜伏期4年」「潜在がんと有症状がんの比較」を妥当でない、とまでは批判できるけれども、「間違い」と断言することはできないのです。

もともと研究者というのは長くて面倒臭い説明を好みません。それよりはむしろ、同じ知識を持っている者同士で意見を交換する傾向にあります。そのため、お互い同士の間で

「こういうやり方もあるかもしれないけど、専門家から見ると潜伏期間の設定は短すぎるよね」

という同意を得ると、専門外の人間にそれを説明する、という事をさぼってしまう傾向にあるのです。

その結果、ジャーナリストの耳にこのような意見が届くことはありません。これは特に専門性の高い研究職の方の、良くない傾向であり、今後改善されるべき点だな、と感じています。

なぜ「50倍」論文が報道されるのか

このように読まれてきて、

「なんでこれだけ突っ込まれる論文が騒がれるのだろう」

と疑問に覚える方もいるかもしれません。私は、この騒動は、現在の福島県における行政の対応に対する不満が爆発した結果ではないか、と考えています。

福島のがん、甲状腺がんが増えていないかどうかは、まだ「わからない」というのが現状です。そのような中で、危険と主張する方もいる一方、安心・安全を繰り返す「専門家」「有識者」が多いことも確かです。

「最悪の事態を想定するのが政府の役割のはずなのに、なぜ根拠もなく住民に安心を説得しようとするのだ」

このような不満を、ここ福島では常に耳にします。私もその点に関しては全面的に同意します。

ですが、それは科学者が間違ったデータ解釈をしてよい理由にも、ジャーナリストが誤った報道をしてよい理由にもなりません。長期的に見れば、報道や研究者への信頼を失墜させ、政府に「何もしない」理由を与えるだけの結果となるからです。

「データがあるから」危険だ・安全だと議論をするのではなく、「データがないから」こそ知恵を絞って最善の対処をする、そのような建設的な議論を望みます。

偏らない科学者はいない

ここまで、1つの論文だけを見ても、研究者と非研究者の間でどのくらい認識のかい離があるのか、という事を示してきました。言い方を変えれば、「今のところは分からない」ということを説明するために紙面を費やしたともいえます。

どんな一流誌に載った科学論文であっても、結果が「真実」とは限りません。むしろ、最先端の科学であるほど、その論説が新たな論文によって覆されることはいつでもおきているのです。そして、どんな一流の研究者であっても、完全にニュートラルであることはありません。自分なりの価値観や哲学を持たない研究者は研究者とは言えないからです。つまり、データの解釈や意見が偏らない専門家は存在しない、ということです。

しかし、そのような研究論文の「あいまいさ」が省略され、ニュースとして報道された結果、真実であるかのように一人歩きする。そのような誤った報道を、ここ福島で数限りなくみてきました。

「科学信仰、論文信仰」からの離脱を

私は以前も、福島の問題における科学の限界と、研究者の説明責任について述べてきました。そこで書いたことを、もう一度繰り返します。(注6)

「科学に対する『信頼』が高すぎることで、知識の罠に陥る人が増えています。様々な立場から科学論文・論説が発信されることで、今や自分の意見に合う『証拠集め』をすることはあまりにも容易になってしまいました。その結果、自分の信じたい意見を通すために『専門家の意見』を利用し、知識がある人ほど、視野が狭くなっていく。そのような方が、福島の放射線をめぐる議論で増えている印象を受けます。

また、どこかに「正解がある」と思い込んで議論をすることで、議論自体が目的を失い、互いが互いの説得をすることに終始してしまう。そういう場面もよく見かけます。」

誤った科学信仰、論文信仰により、「専門家」に安易に追随して、あいまいさの残るデータを断定するような報道を繰り返す。研究者は批判されるリスクを避け、あるいは面倒臭がって説明責任を投げ出す。その悪循環をやめない限り、このような騒動は繰り返されます。そしてその騒動に否応なく巻き込まれるのは、福島県の住民の方々なのです。

科学とは何のためにあるのか、ニュースの目的とは。福島に関心を持つ善意ある方々に、そのことを今一度考えていただきたいと切に願います。

(注6)Hyeong SA, et al. N Engl J Med 2014; 371:1765-1767.

(注7)「福島の議論はなぜ決着がつかないのか:科学の限界と科学者の責任」(越智小枝)

越智小枝(おち・さえ)1999年東京医科歯科大学医学部卒業。国保旭中央病院などの研修を終え東京医科歯科大学膠原病・リウマチ内科に入局。東京下町の都立墨東病院での臨床経験を通じて公衆衛生に興味を持ち、2011年10月よりインペリアルカレッジ・ロンドン公衆衛生大学院に進学。3.11をきっかけに災害公衆衛生に興味を持ち、相馬市の仮設健診などの活動を手伝いつつ留学先で研修を積んだ後、2013年11月より相馬中央病院勤務。剣道6段。

(2015年11月9日掲載)

関連記事

-

2014年6月11日付河野太郎議員ブログ記事「いよいよ電力の自由化へ」に下記のようなことが書いてある。

-

日本では福島第一原発事故の後で、世論調査では原子力発電所の再稼動や将来にわたる原子力発電利用についてネガティブな意見が多い。一方、世界に目を転じると、ドイツのように原子力の段階的廃止を明確に標榜した国は少数で、多くの国が将来のエネルギー安全保障やCO2対策などから、原子力開発を推進あるいは拡大する方向にある。

-

映画好きのAさんは最近、自宅に大画面テレビとホームシアターの設備を備えつけた。「大型テレビは電気の消費が増えるからエコじゃないね」と友人に揶揄されたAさん、「我が家の大画面テレビの電気は、北海道の稚内にある風力発電所から届いたものなんだよ」と得意気だ。

-

こうしたチェルノブイリ事故の立ち入り制限区域で自主的に帰宅する帰還者は「サマショール」(ロシア語で「自ら住む人」という意味)と呼ばれている。欧米を中心に、チェルノブイリ近郊は「生命が死に絶えた危険な場所」と、現実からかけ離れたイメージが広がっている。サマショールの存在は最近、西欧諸国に知られたようで、それは驚きを持って伝えられた。

-

地球が将来100億人以上の人の住まいとなるならば、私たちが環境を扱う方法は著しく変わらなければならない。少なくとも有権者の一部でも基礎的な科学を知るように教育が適切に改善されない限り、「社会で何が行われるべきか」とか、「どのようにそれをすべきか」などが分からない。これは単に興味が持たれる科学を、メディアを通して広めるということではなく、私たちが自らの財政や家計を審査する際と同様に、正しい数値と自信を持って基礎教育を築く必要がある。

-

2011年3月の福島第一原子力発電所事故の余波により、今後の世界的エネルギー供給への原子力の貢献はいくぶん不確かなものとなった。原子力は潤沢で低炭素のベースロード電源であるため、世界的な気候変動と大気汚染緩和に大きな貢献をすることができるものだ。

-

前回(https://www.gepr.org/ja/contents/20180710-02/)、簡単に九州電力管内の電力需給事情を概観したが、今回は「CO2削減」をテーマに九州の電力需給の在り方について考えてみたい。

-

ICRP勧告111「原子力事故または放射線緊急事態後における長期汚染地域に居住する人々の防護に対する委員会勧告の適用」(社団法人日本アイソトープ協会による日本語訳、原典:英文)という文章がある。これは日本政府の放射線防護対策の作成で参考にされた重要な文章だ。そのポイントをまとめた。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間