再エネ先進地域九州の電力事情②〜非化石電源比率44%の達成に向けて〜

前回(https://www.gepr.org/ja/contents/20180710-02/)、簡単に九州電力管内の電力需給事情を概観したが、今回は「CO2削減」をテーマに九州の電力需給の在り方について考えてみたい。

まずは議論の前提について確認する。

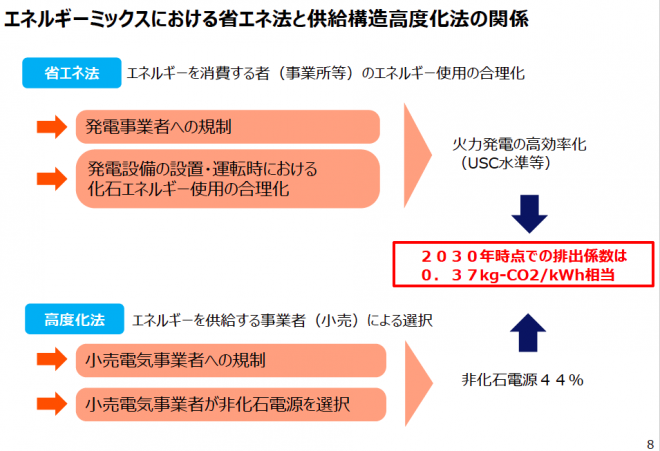

我が国はパリ協定に基づく温室効果ガスの排出削減目標を「2030年度に2013年度比26.0%削減」と定めている。これは低炭素社会実現向けての我が国の国際公約と言える。政府はこの目標を達成するために、2030年度の電源構成比率の目標(エネルギーミックス)を定めており、非化石電源については再生可能エネルギー(22~24%程度)、原子力(20~22%)、としている。両者を合計すれば非化石電源の比率の合計は42%~46%になるわけだが、目標を定めるだけでは当然その達成は難しい。そのため、経済産業省はこの目標を達成するために、エネルギー供給構造高度化法において、小売電気事業者に対して2030年度までに販売する電気の非化石電源比率を44%以上にすることを義務付けている。さらに、これと相まって省エネ法において火力発電の高効率化を義務付けることで、2016年度現在0.516kg-CO2/kWhと高止まりしているCO2の排出係数0.37kg-CO2/kWhにまで引き下げることを目指している。

小売電気事業者にこのような規制がかかっている以上、当然、送配電側においても非化石電源比率44%以上という目標を達成することが求められることになる。今回は、この目標が九州電力管内においても達成可能なものなのか、簡単に検討してみる。

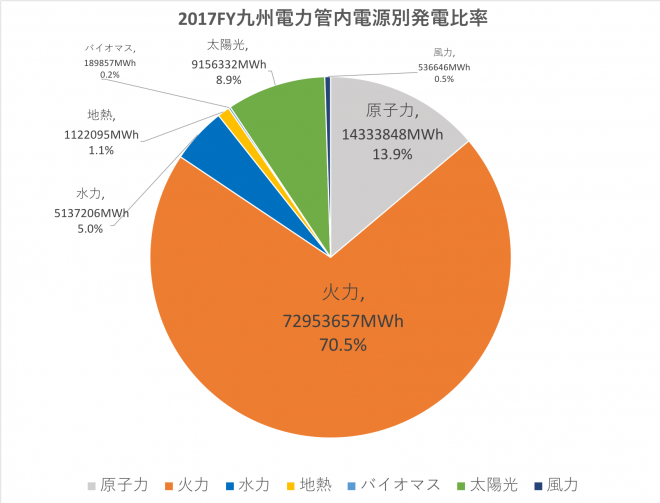

2017年度現在の九州電力管内の電源別の発電量比率を見ると、非化石電源については多い順に、(原子力:13.9%)(太陽光:8.9%)(水力:5.0%)(地熱:1.1%)(風力:0.5%)(バイオマス:0.2%)となっており、総計29.5%を占めている。これはあくまで発電量との関係における比率で、このうちの相当量は関西方面に連携線を通して供給されているため、九州電力管内の需要との関係における電源構成比ではないことに留意する必要がある。ただ、関西方面で電力が不足している傾向は、原発の再稼働とともに徐々に解消されることが見込まれるため、このような構造が長期的に続く可能性は低く、将来的には地産地消的な性格を高めていくことになると予測される。

したがって、必ずしもこの比率が九州で小売されている電気の非化石電源比率を示すとは言えないのだが、一つの目安として「現状の延長線上で九州電力管内の非化石電源別の発電比率(以下単に「非化石電源比率」という)が44%を達成できるかどうか」ということについて、この指標を通じて考えてみたい。

「九州電力データブック2013」によると、原発が全て停止していた2012年度の非化石電源の発電比率は概ね、水力8%、地熱・新エネルギー(≒再生可能エネルギー)4%で合計12%となっている。前述した通り、現状では水力5.0%、地熱1.1%、太陽光8.9%、風力0.5%、バイオマス0.2%と合計15.7%弱となっており、水力発電の稼働率がやや落ちて、再生可能エネルギーの設備増強が太陽光発電を中心に進んだことが見て取れる。併せて、原子力発電の再稼働も一定程度進んで13.9%にまで発電比率が増えており、仮に、この非化石電源間のバランスがそのまま続いて比例的に電源が増強された場合、非化石電源44%を達成できるかどうか考えてみたい。

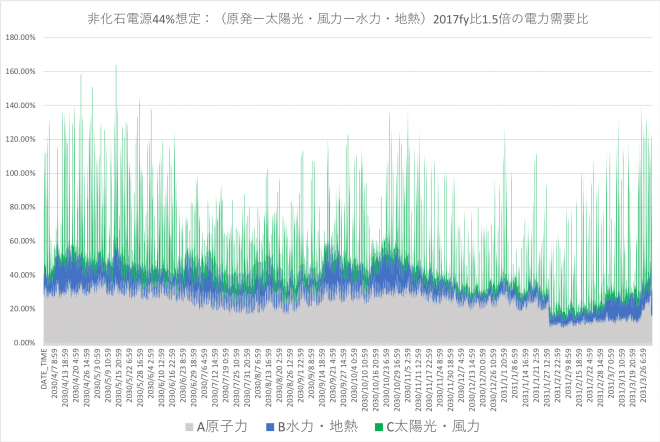

上の図は2030年度に2017年度比で非化石電源の発電量が1.5倍になることを想定し、(A原子力)(B水力+地熱)(C太陽光+風力)に分類して、それぞれの電源種別の発電量を九州電力管内における2017年度の電力需要で除した「電力需要比」を積み上げたものである。導入量を1.5倍としたのは九州電力管内の2017年度の非化石電源比率は現状で29.5%なので、単純に44%を29.5%で除して小数点第2位で四捨五入したからである。

ご覧になっていただければわかるように、太陽光発電の稼働時には常時非化石電源のみで九州電力管内の需要を大きく超過するようになる。想定ケースでは最も発電量の需要比が大きくなる日は、5/14の10:00~10:59の時間帯で電力需要比で164.2%となった。内訳は(A原子力:34.4%)(B水力+地熱:22.0%)(C太陽光+風力:107.9%)となっており、そのほとんどが太陽光発電で、これだけで九州地区の全需要を超える計算になっている。現実にはこれに負荷追従用の火力発電の比率分(40%程度)が足されることになるので、発電量が需要比の200%を超過することになってしまうことになる。当然これほどの超過発電分を吸収する調整力は無いため、太陽光発電の出力はあらかじめ抑制され電力の過半が送配電網に流されないことになるだろう。

つまり、現状の延長線上では非化石電源比率44%という目標の達成は難しく、この目標を達成するには異なるアプローチが必要になってくるということをこの図は示している。具体的には、①原子力発電の稼働率を上げる、②バイオマス・地熱発電の開発を活発化する、③多目的ダムの規制緩和などを通した水力発電のポテンシャルのさらなる活用、などの手法が考えられる。あわせて当然ながら調整力の増強などの施策も必要になってくるだろう。次回以降はこうした点について考察していきたい。

関連記事

-

スマートグリッドという言葉を、新聞紙上で見かけない日が珍しくなった。新しい電力網のことらしいと言った程度の理解ではあるかもしれないが、少なくとも言葉だけは、定着したようである。スマートグリッドという発想自体は、決して新しいものではないが、オバマ政権の打ち出した「グリーンニューディール政策」の目玉の一つに取り上げられてから、全世界的に注目されたという意味で、やはり新しいと言っても間違いではない。

-

近代生物学の知見と矛盾するこの基準は、生物学的損傷は蓄積し、修正も保護もされず、どのような量、それが少量であっても放射線被曝は危険である、と仮定する。この考えは冷戦時代からの核による大虐殺の脅威という政治的緊急事態に対応したもので、懐柔政策の一つであって一般市民を安心させるための、科学的に論証可能ないかなる危険とも無関係なものである。国家の安全基準は国際委員会の勧告とその他の更なる審議に基づいている。これらの安全基準の有害な影響は、主にチェルノブイリと福島のいくつかの例で明らかである。

-

昨年11月に発表されたIEA(国際エネルギー機関)のWorld Energy Outlookが、ちょっと話題を呼んでいる。このレポートの地球温暖化についての分析は、来年発表されるIPCCの第6次評価報告書に使われるデータ

-

2017年の原油価格は、今後の需給改善を背景とした価格上昇の基点の年となろう。市場では、トランプ次期米大統領の誕生を前に、株価が上昇し、長期金利が上昇する中、ドルも上昇するといった動きにある。トランプ氏の大統領選での勝利以降、いわゆる「トランプ・ラリー」が続いているわけだが、原油市場の反応は芳しくない。

-

米国中間選挙がいよいよ来月に迫ってきた。メディアで流れる観測は民主党が下院で過半数を奪還する一方、上院では共和党が過半数を維持するというものだが、世論調査なるものがなかなか当てにならないことは2016年の大統領選で実証済

-

2018年4月8日正午ごろ、九州電力管内での太陽光発電の出力が電力需要の8割にまで達した。九州は全国でも大規模太陽光発電所、いわゆるメガソーラーの開発が最も盛んな地域の一つであり、必然的に送配電網に自然変動電源が与える影

-

原子力規制委員会(以下「規制委」という)は、原子力規制委員会設置法に基づき2012年9月11日に発足した。規制委の正規メンバーである委員長・委員、規制委の事務局である原子力規制庁(以下「規制庁」という)の職員にとってこの3年間は、洪水のように押し寄せる業務の処理に悪戦苦闘する毎日であったに違いない。

-

規制委の審査、判断の過程はそれによって不利益を受ける側の主張、立証の機会が法律上、手続的に保障されていないのである。従って規制委ないしは有識者会合において事業者側の資料の提出を受けつけなかったり、会合への出席や発言も認めなかったりしても形式上は何ら手続き違反とはならないという、おかしな結果になる。要するに対審構造になっていないのである。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間