世界の原子力発電動向(上)-趨勢は継続・拡大

(原子力産業の分析を行っている日本原子力産業協会政策・コミュニケーション部の小林氏に、寄稿をいただいた。ただし、この文章は2014年6月時点のもの。新しい情報として、中国が輸出体制を整備、ロシアが各国と原子力協定を締結、フランスアレバ社の経営再建問題が浮上している。概観のために掲載する。)

日本では福島第一原発事故の後で、世論調査では原子力発電所の再稼動や将来にわたる原子力発電利用についてネガティブな意見が多い。

一方、世界に目を転じると、ドイツのように原子力の段階的廃止を明確に標榜した国は少数で、多くの国が将来のエネルギー安全保障やCO2対策などから、原子力開発を推進あるいは拡大する方向にある。特に、これから原子力発電所を新規に導入しようとする国が増えているのが実態である。福島事故後を中心に世界・各国の原子力開発動向を俯瞰的に眺めてみる。

1・世界の原子力開発の推移

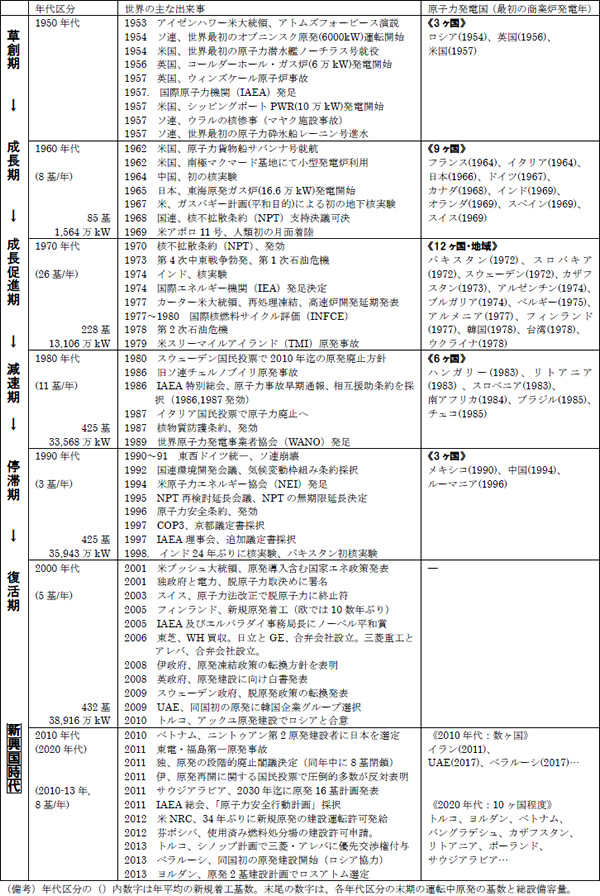

原子力平和利用は、1953年の国連総会におけるアイゼンハワー米大統領の「アトムズ・フォー・ピース」演説に始まる。1954年にはソ連でオブニンスク原発(6000kW、黒鉛減速炉)が、1956年には英国でコールダーホール原発(6万kW、ガス炉)が、1957年には米国でシッピングポート原発(10万kW、PWR)が、発電を開始した。これらの原子炉は、核兵器用プルトニウム生産炉や原子力潜水艦用動力炉から発展したものである。(表1「世界の資料」参照)

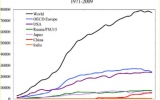

その後、原子炉は改良、大型化が進められた。1973年の第1次石油危機を契機に石油代替エネルギーとして、原子力発電が一躍脚光を浴び、1970年代は、世界中で平均年間26基の原子力発電所が新規に着工された。

しかし、1979年のスリーマイルアイランド(TMI)原発事故と1986年のチェルノブイリ原発事故により、世界の原子力開発は停滞した。

2000年代に入ると原子力開発は、ルネサンスと呼ばれるように復活しつつあった。そのような中で福島原子力事故が起きた。原子力開発が後退するとの懸念もあったが、若干のブレーキがかかった程度で、世界的には原子力開発推進の方向に動いている。

2014年1月1日現在、世界で運転中の原子力発電所は、31カ国・地域で435基、合計出力3億8000万kWである。全発電電力量に占める比率は11%程度である。

2・原子力発電の将来予測

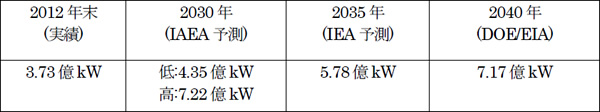

世界の将来の原子力発電規模の予測については、国際原子力機関(IAEA)、国際エネルギー機関(IEA)及び米国エネルギー省・エネルギー情報局(DOE/EIA)などが発表している。(表2参照)

IAEAは、世界全体の原子力規模が2030には現在の1.17~1.94倍になると予測しているが、実際には、その中間程度になるだろう。

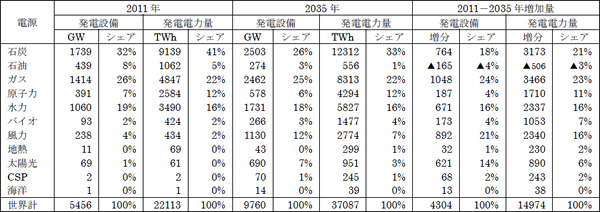

長期的には、開発途上国における人口増加や電力需要増加だけでなく、気候変動対策やエネルギーの安定供給、他の燃料価格の不安定性などの理由から、原子力はエネルギーミックスの中で重要な役割を果たすと期待されている。

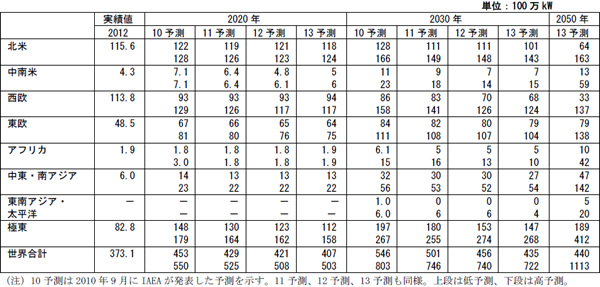

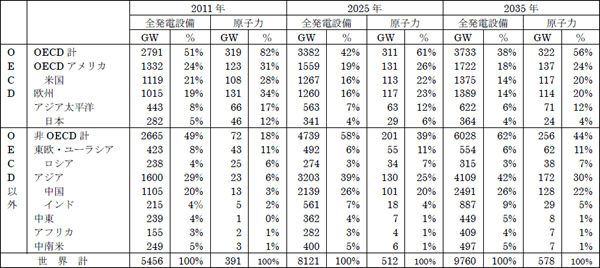

地域別に原子力開発を見ると、原子力の増加が著しいのは、中国、韓国を含む東アジア地域である。IAEA予測でも、東アジア地域は2012年末の0.83億kWから2030年には1.47億~2.68億kWに拡大する。次いで、ロシアを含む旧ソ連・東欧諸国や中東・南アジア地域(インドを含む)も強い成長ポテンシャルをもっている。(表3)

西欧や北米地域は一部の脱原子力国やシェールガス革命の影響、寿命を迎えた原子力発電所の退役などにより、今後の原子力規模については、若干減少から若干増加までの幅があり、各国の状況によって流動的である。

「(下)途上国に売り込む中露」へ続く。

(2015年7月13日掲載)

関連記事

-

経済産業省において「エネルギー情勢懇談会」の提言が4月13日にまとめられた。現在政府が策定した長期のエネルギー政策としては、2014年に策定したエネルギー基本計画があり、ここでは主として2030年のエネルギーミックス目標

-

固定価格買取制度(FIT)等の再エネ普及制度では、賦課金を上回る費用が、国民の負担となっていることから、賦課金総額とともに、追加費用を推計した。追加費用とは、再エネ電力の買取総額から、買取によって不要となる発電部門の燃料費等の可変費を引いた費用である。

-

2011年3月の福島第一原子力発電所事故の余波により、今後の世界的エネルギー供給への原子力の貢献はいくぶん不確かなものとなった。原子力は潤沢で低炭素のベースロード電源であるため、世界的な気候変動と大気汚染緩和に大きな貢献をすることができるものだ。

-

トヨタ自動車が、ようやく電気自動車(EV)に本腰を入れ始めた。今までも試作車はつくっており、技術は十分あるが、「トヨタ車として十分な品質が保証できない」という理由で消極的だった。それが今年の東京モーターショーでは次世代の

-

日本経済新聞12月5日記事。東電の支援の方向が少しずつ固まっている。他者の支援、国の負担の増加、電力料金への上乗せが検討されている。

-

テスラが新車を発表し、電気自動車(EV)が関心を集めている。フランスのマクロン大統領は「2040年までにガソリン・ディーゼル車の販売を停止する」という目標を発表した。つまり自動車はEVとハイブリッド車に限るということだが

-

けさの「朝まで生テレビ!」は、3・11から7年だったが、議論がまるで進歩していない、というより事故直後に比べてレベルが落ちて、話が堂々めぐりになっている。特に最近「原発ゼロ」業界に参入してきた城南信金の吉原毅氏は、エネル

-

ところが規制委員会では、この運用を「原子力発電所の新規制施行に向けた基本的な方針(私案)」という田中俊一委員長のメモで行なっている。これはもともとは2013年7月に新規制が実施された段階で関西電力大飯3・4号機の運転を認めるかどうかについての見解として出されたものだが、その後も委員会決定が行なわれないまま現在に至っている。この田中私案では「新規制の考え方」を次のように書いている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間