「小氷河期」(1300-1917)は寒く異常気象も多かった

気候研究者 木本 協司

地球温暖化は、たいていは「産業革命前」からの気温上昇を議論の対象にするのですが、じつはこのころは「小氷河期」にあたり、自然変動によって地球は寒かったという証拠がいくつもあります。また、長雨などの異常気象も、この時期にはいまよりも多かったようです。

IPCCでは産業革命以降の地球温暖化を約0.8℃としておりますが、この大部分は小氷期からの戻りに過ぎないのかもしれません。

次の浮世絵は、歌川広重が描いた「東海道五十三次」(1833年刊行)のうちの有名な「蒲原夜之雪」です。蒲原は、静岡県の富士川河口にある町で、山奥ではありません。現在は温暖なこの地でも大雪が降っていたことが分ります。当時は太陽活動が低調で、1795-1830年はDalton極小期と呼ばれており、文化10年(1813)には大阪の河川が全て凍結したと摂陽奇観に記されています注1)。

歌川広重:東海道五十三次之内 蒲原夜之雪

拙著の『CO2温暖化論は数学的誤りか』(理工図書、2010、135-146頁)には中島陽一郎著『飢饉日本史』(雄山閣出版、平成八年新装版発行)から引用を行っていますが、「東海道五十三次」が刊行された1833年に、江戸で約1mの積雪があったと記載しています注2)。

気象予報士の饒村曜氏は2016年1月25日付の「日本の最低気温は八甲田山遭難の明治35年(1902)に記録」と題した投稿で、明治35年1月25日に北海道の旭川で-41℃が記録されたと述べています注3)。

1917年には、長野県の諏訪湖の氷上を複葉機が発着しており、当時は氷が厚かったことが分ります。次の写真を保有する八剱神社(諏訪市)の宮坂宮司は、近年は分厚い氷を見ることが少ないので「昔はこんなに氷が厚かったんですねえ」と言っているそうです。

諏訪湖は両岸から湖面が氷結し衝突してせり上がる「御神渡り」で有名ですが、近年の温暖化で2013年以降は見られませんでした。2018年は5年ぶりに全面氷結してせり上がり現象が見られ大きな話題となりました。2021年は1月に全面結氷して3年ぶりに「御神渡り」が見られるかと期待されましたが、寒さが長続きせず解氷してしまい、神事を司る八剱神社の宮坂宮司は「明けの海」を宣言しました。このように全面結氷に到らないことは、江戸時代初期の1600年代では100年間で1回しかなかったそうです。

昔の人の日記から小氷河期にあたる1830年代-1850年代の鹿児島地方の気候を復元する研究で、当時は大雨や長雨などの異常気象が多かったという結果が得られています注4)。

徳川家康の従弟(いとこ)で現代の愛知県に当たる三河国深溝(ふこうず)の領主だった松平家忠(1555-1600)は、天正5年(1577)に始まり、文禄3年(1594)まで続く「家忠日記」を残していて、その全編に次のような雨や雪の記録が満ちているそうです。

「夜雨はらはらとふる」「夜入むら雨」「あさ雨ちとふる」「雨ながながとふる」「雨降」

太陽物理学者で武蔵野美術大学准教授の宮原ひろ子氏らによる研究で、寒冷な気候が支配的だった小氷河期には雨が増えていたことが、伊勢神宮(三重県伊勢市)にあった杉古木(樹齢459年)の年輪中の酸素同位体比分析により明らかにされました。特に、「小氷河期の末期に当たる1780-1880年間の雨量増加が顕著だった」と指摘されています注5)。

欧州でも寒冷だった小氷河期に異常気象が多かったようで、1910年1月のパリで記録に残る大洪水が発生し、セーヌ河の水位が通常より8mも高くなりました。パリでは2016年5月にも大洪水が起きて「CO2温暖化が原因だ」と大騒ぎされましたが、セーヌ河の水位は通常より6.1m高くなった程度で、1910年1月の記録的洪水には及びませんでした注6)。

また最近発表されたA.モアら(2020)の研究によれば、1914年から1919年にわたる欧州での長雨などの異常気象が、第1次世界大戦の犠牲者の増加や1918-1920年に蔓延したスペイン風邪の世界的流行の誘因となった可能性があるとのことです注7)。

このように、小氷河期では、現在と気候が大きく違っていたようです。その要因のひとつとして、偏西風の吹き方が違っていた、という説があります。

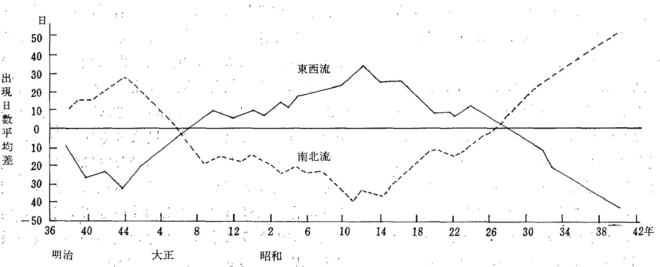

気象庁の「桜の開花予想」を1951年に開始し、俳句の「季語辞典」を編纂した大後美保氏(1910-2000)は、「農業と科学」誌の昭和50年(1975)1月1日号に発表した「最近の世界の異常気象と農業」という論文で、ソ連の気象学者ゼルゼフスキーとチャブリギナによる偏西風の挙動に関する次図を紹介しています。

出典:「最近の世界の異常気象と農業」

これによると大正6年(1917)以前の小氷河期では、偏西風は南北流(meridional flow)が多く異常気象が起き易かったことが分ります。これに対し大正7年(1918)から昭和27年(1952)の期間は、偏西風は東西流(zonal flow)が主体で安定した温暖期でした。ところがそれ以降は、再び南北流が多い寒冷期になり「38豪雪」(昭和38年、1963)などの異常気象が起きました。

この図はやや古いのですが、その後の偏西風の動向がどうなっているのか、知りたいところです。

注1)須田滝雄著「太陽黒点の予言 解明された気候変動の謎」(地人書館、1976年初版、1980年2版)21頁

注2)「日本の気温推移と異常気象」https://ieei.or.jp/2020/10/expl201012/

注3)「テキサス大寒波もCO2温暖化が原因だって?」http://ieei.or.jp/2021/03/expl210315/

注4)https://core.ac.uk/download/pdf/144568735.pdf

注5)https://www.sankei.com/column/news/171004/clm1710040005-n1.html

注6)https://wattsupwiththat.com/2016/06/11/climate-blamed-for-worst-paris-floods-since-1910/

注7)https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2020/09/post-94585.php

関連記事

-

以前にも書いたことであるが、科学・技術が大きく進歩した現代社会の中で、特に科学・技術が強く関与する政策に意見を述べることは、簡単でない。その分野の基本的な知識が要るだけでなく、最新の情報を仕入れる「知識のアップデート」も

-

今年8月、EUは米国と結んだ共同声明で炭素国境調整メカニズム(CBAM)を事実上骨抜きにすると約束しました。 日本企業を苦しめてきたEU脱炭素規制の潮目が変わるか https://agora-web.jp/archive

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は、エネルギーシンポジウムを11月26、27日の両日に渡って開催します。山積する課題を、第一線の専門家を集めて語り合います。詳細は以下の告知記事をご覧ください。ご視聴をよろしくお願いします。

-

豪州と欧州で停滞する水素プロジェクト 昨年11月のニュースだが、関西電力が丸紅などと豪州で計画していた水素製造事業から撤退するとの報が流れた。プラントや収支計画などの基本設計を詰める中で、製造コストが想定以上に高く、採算

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 前回の論点㉑に続いて「政策決定者向け要約」を読む。 今回

-

「GEPR」を運営するアゴラ研究所は、インターネット放送「言論アリーナ」を提供しています。9月3日は1時間にわたって「地球は本当に温暖化しているのか--IPCC、ポスト京都を考える」(YouTube)を放送しました。その報告記事を提供します。

-

9月11日記事。毎日新聞のルポで、福島復興に取り組む東電社員を伝えるシリーズ。報道では東電について批判ばかりが目立つものの、中立の立場で読み応えのある良い記事だ。

-

処理水の放出は、いろいろな意味で福島第一原発の事故処理の一つの区切りだった。それは廃炉という大事業の第1段階にすぎないが、そこで10年も空費したことは、今後の廃炉作業の見通しに大きな影響を与える。 本丸は「デブリの取り出

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間