化石燃料はまだまだエネルギーの王様である

連日、「化石燃料はもうお仕舞いだ、脱炭素だ、これからは太陽光発電と風力発電だ」、という報道に晒されていて、洗脳されかかっている人も多いかもしれない。

AvigatorPhotographer/iStock

けれども実態は全く違う。

NGOであるREN21の報告書に分かり易い図が公表されているので紹介しよう(解説記事)

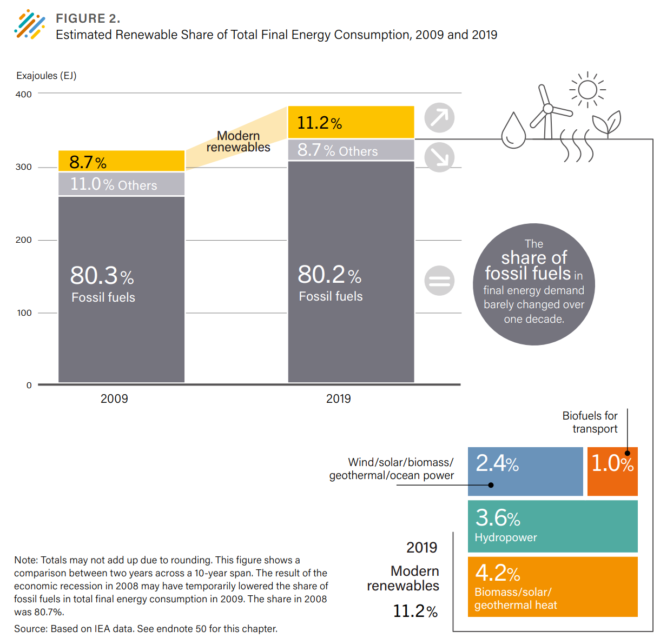

図は世界の最終エネルギー消費(=だいたいエネルギー消費と思ってよい。発電部門のエネルギーを投入した燃料のエネルギーではなく消費された電力量で勘定したもの)である。

図中左が2009年、右が2019年。化石燃料(Fossil Fuels。石油、石炭、天然ガスの合計)の割合は80.3%から80.2%とほぼ横ばいで、量としては大幅増だ。化石燃料はお仕舞いになるどころではない。

REN21が定義する「現代的再生可能エネルギー」の割合は確かに増加しているが8.7%から11.2%へと微増しただけだ。しかもその内訳を見ると、太陽光発電、風力発電等は2.4%しかない。

減少したのは「その他」であり、とくに開発途上国における木材の燃焼が減っている。

化石燃料はいまでもエネルギーの王様だ。安くて便利で、経済の原動力になっている。

いま、日本は脱炭素祭りだ。だが10年後に同じ絵を描いたら、似たようなことになっているのではないか?

■

関連記事

-

東京都、中小の脱炭素で排出枠購入支援 取引しやすく 東京都が中小企業の脱炭素化支援を強化する。削減努力を超える温暖化ガスをカーボンクレジット(排出枠)購入により相殺できるように、3月にも中小企業が使いやすい取引システムを

-

田中 雄三 排出量は中所得国の動向に依存 日本は2050年に温室効果ガス(GHG)排出を実質ゼロにする目標を公表しています。それは極めて困難であるだけでなく、自国だけが達成してもあまり意味がありません。世界の動向に目を配

-

翻って、話を原子力平和利用に限ってみれば、当面の韓米の再処理問題の帰趨が日本の原子力政策、とりわけ核燃料サイクル政策にどのような影響を及ぼすだろうか。逆に、日本の核燃料サイクル政策の変化が韓国の再処理問題にどう影響するか。日本ではこのような視点で考える人はあまりいないようだが、実は、この問題はかなり微妙な問題である。

-

CO2排出を2050年までに「ネットゼロ」にするという日本政府の「グリーン成長戦略」には、まったくコストが書いてない。書けないのだ。まともに計算すると、毎年数十兆円のコストがかかり、企業は採算がとれない。それを実施するに

-

近年、再生可能エネルギー(再エネ)の主力電源化が推進される中で、太陽光や風力の出力変動に対応するために「火力や原子力をバックアップ電源として使えばいい」という言説が頻繁に見られるようになった。 この「バックアップ」という

-

洋上風力発電事業を巡る汚職事件で、受託収賄容疑で衆院議員、秋本真利容疑者が逮捕された。捜査がどこまで及ぶのか、今後の展開が気になるところである。各電源の発電コストについて、いま一度確認しておきたい。 2021年8月経済産

-

笹川平和財団が発表した「プルトニウム国際管理に関する日本政府への提言」が、原子力関係者に論議を呼んでいる。これは次の5項目からなる提言である。 プルトニウム国際貯蔵の追求:「余剰」なプルトニウムを国際原子力機関(IAEA

-

エネルギー関係者の間で、原子力規制委員会の活動への疑問が高まっています。原子力の事業者や学会と対話せず、機材の購入などを命じ、原発の稼動が止まっています。そして「安全性」の名の下に、活断層を認定して、原発プラントの破棄を求めるような状況です。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間