環境運動で自滅しエネルギーの覇権を敵に委ねる日米欧

grechka27/iStock

1. 化石燃料の覇権は中国とOPECプラスの手に

2050年までにCO2をゼロにするという「脱炭素」政策として、日米欧の先進国では石炭の利用を縮小し、海外の石炭事業も支援しない方向になっている。

のみならず、CO2を排出するから、脱炭素のためには石油や天然ガスも新規の開発は止めるべきだという国際エネルギー機関IEAの報告が出た。

シェルやBPなどの先進国の石油・ガス産業は、環境運動家が入り込んだ国際機関、政府、金融機関や株主の圧力を受けて、石油・ガス事業から撤退しつつある。

だが先進国が石炭・石油・ガスといった化石燃料事業から撤退すると、その空隙を埋めるのは誰か。

石油・ガス市場は、OPECにロシア等を加えた「OPECプラス」に制圧されつつある。OPECプラスの企業の大半は国営企業であり、環境運動の圧力が及ばない。先進国の民営企業とは異なるのだ。

このようにして、化石燃料の覇権は中国とOPECプラスといった、先進国の「敵」の手に渡りつつある。

2. 原子力の覇権は中国とロシアの手に

では原子力はどうか。

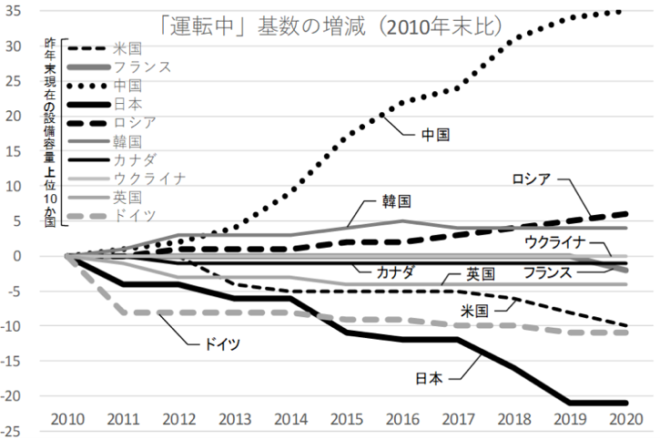

環境運動のせいで、先進国では原子力発電所は減り続けている。対照的に、中国・ロシアは大きく数を増やしている(図1)。

図1 運転中の原子力発電所数の推移 図は日本原子力産業協会による

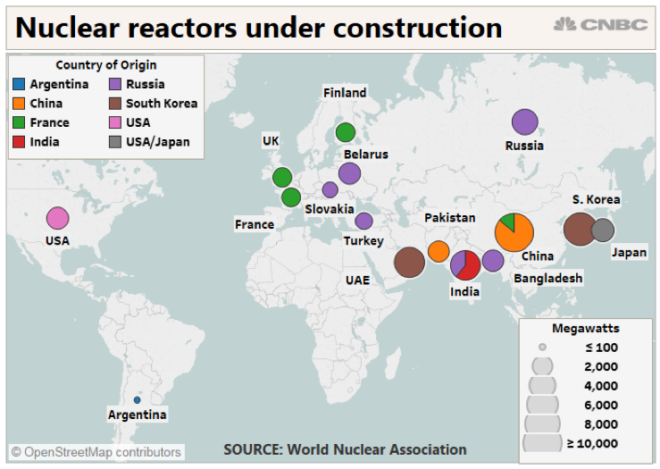

中国・ロシアは海外での原子力事業も伸ばしている(図2)。ロシアはベラルーシ、スロベニア、トルコ、インド、バングラディシュで原子力発電所を建設中である。中国はパキスタンで建設中である他、アルゼンチンでも契約を締結した(原子力白書による)。

図2 建設中の原子力発電所 図はCNBCによる

製造者としての中国、ロシアの躍進は顕著で、2011 年以降に運転開始した 51 基 のうち 31 基が中国製、8基がロシア製となっている。両者で世界全体の4分の3を占めている訳だ。

「敵にパワーを贈る」という愚策

先進国は、安価で信頼できる化石燃料と原子力を、中国、ロシア、OPECプラスといった「敵」の手に委ね、高価で不安定な太陽風力に頼っていこうとしている。

先進国は「グリーン成長により、化石燃料も原子力も不要になる」などと言っているが、これは危険なファンタジーだ。

エネルギーは経済発展と国力の源泉だ。日本は夢から醒め、化石燃料と原子力を軸とした強靭なエネルギー政策に戻るべきだ。

■

関連記事

-

政府は「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、「2030年CO2排出46%削減」という目標を決めましたが、それにはたくさんお金がかかります。なぜこんな目標を決めたんでしょうか。 Q1. カーボンニュートラルって何です

-

1. はじめに 2015年12月のCOP21で採択され、2016年11月4日に発効したパリ協定から約8年が経過した。我が国でも、2020年10月菅首相(当時)が、唐突に、2050年の脱炭素、カーボンニュートラルを発表し、

-

スマートグリッドと呼ばれる、情報通信技術と結びついた新しい発送電網の構想が注目されています。東日本大震災と、それに伴う電力不足の中で、需要に応じた送電を、このシステムによって実施しようとしているのです。

-

以前、カリフォルニアで設置される太陽光パネルは、石炭火力が発電の主力の中国で製造しているので、10年使わないとCO2削減にならない、という記事を書いた。 今回は、中国で製造した太陽光パネルが日本に設置されるとどうなるか、

-

年明けからエネルギー価格が世界的に高騰している。その理由は様々な要素が複雑に重なっており単純には説明できないが、コロナ禍からの経済回復により、世界中でエネルギー需要が拡大するという短期的な要因に加えて、長期的な要因として

-

ドイツで薬不足が続いている。2年前の秋ごろも、子供用の熱冷ましがない、血圧降下剤がない、あれもない、これもないで大騒ぎになっていたが、状況はさらに悪化しており、現在は薬だけでなく、生理食塩水までが不足しているという。 生

-

はじめに述べたようにいま、ポスト京都議定書の地球温暖化対策についての国際協議が迷走している。その中で日本の国内世論は京都議定書の制定に積極的に関わった日本の責任として、何としてでも、今後のCO2 排出枠組み国際協議の場で積極的な役割を果たすべきだと訴える。

-

福島第一原発の事故は我国だけでなく世界を震撼させた。電力会社に在籍したものとして、この事故の意味を重く受け止めている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間