SDGsコンサルがなぜか言及しない世界最大の人権問題

日本のSDGsコンサルやESG投資の専門家の皆さんは、なぜかウイグル・チベット問題に対して触れたがりません。何年も前から折に触れて質問するのですがいつもはぐらかされます。近年で言えば香港や内モンゴルについても言及している人をほとんど見たことがありません。人権問題は、SDGsはもちろんのこと環境(E)・社会(S)・企業統治(G)のSで最重要テーマのはずですが。

新疆ウイグル自治区の人権抑圧に関しては、世界ウイグル会議や日本ウイグル協会からたびたび悲痛な発信が繰り返されており、日本でも新疆綿や太陽光パネルに関する強制労働の疑いが知られるようになりました。米国では、昨年12月にトランプ政権(当時)が綿製品を、バイデン政権になった今年も1月にトマト、6月には太陽光パネルを、それぞれ輸入禁止にしました。2021年6月のG7サミットでは国際サプライチェーンにおける強制労働の根絶へ連携を強化すると表明し、問題取引が多い分野として「農業、太陽光、衣料品」を挙げました(2021年6月15日付時事通信)。これらは現代における世界最大の人権抑圧に対抗する歴史的な動きと言っても過言ではありません。グレタさんを礼賛するSDGs/ESGコンサルの皆さんがこれらの行動に対して称賛の声を上げないのはなぜでしょうか。

rweisswald/iStock

日頃は、人権やエシカル消費などと言って日本企業にサプライチェーン管理を強化するよう指導したり、女性の役員や管理職が少ないなどと指摘したり、あるいはSNS上でTBM社のLIMEXやJパワー社の火力発電、日本企業の生分解性プラスチックやCO2分離回収技術などを取り上げて「これはSDGsウォッシュじゃないか!」と指弾しているのに、強制労働による製品の輸入を禁止する米「ウイグル強制労働防止法案」を骨抜きにしようとロビー活動を展開したナイキ、アップル、コカ・コーラ等(2021年3月31日付ニューズウィーク日本版)を批判しないのは矛盾としか言いようがありません。いずれもウェブサイト上でSDGsやサプライチェーンにおける人権配慮などの方針を掲げています(ナイキ、アップル、コカ・コーラ)。

SDGs/ESG投資では環境問題、なかんずく気候変動こそが最重要であって人権問題は重要ではないとでもおっしゃるのでしょうか。企業のCSR/サステナビリティ担当や学生の皆さん、SDGs/ESGコンサルの矛盾に気が付いてください。ウイグル・チベット・香港・内モンゴル問題の解決なくして、2030年に持続可能な社会、誰一人取り残さない社会なんて実現できるわけがないのです。逆に、社会課題は残り続けた方がコンサルビジネスの持続可能性にとって都合がよいのかもしれません。

ところで、私たち日本人もほぼ確実に強制労働由来の衣類を利用しています。筆者はもう3年ほどファストファッションの2社からは購入しておらず、服を買うのは主に大型スーパーやショッピングモールです。どの店舗やメーカーであってもタグを見て中国製の綿製品を避け続けた結果、ほとんどが化繊の衣類で一部日本製の綿製品のみを着るようになりました。高価で辛いのですが、外国製の綿製品が強制労働によって安いのだとすれば買い物かごに入れることはできません。

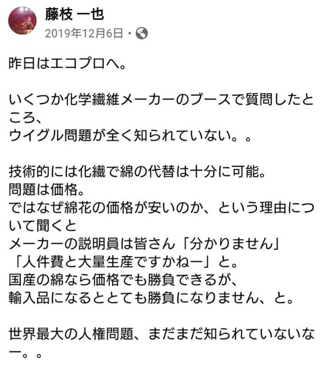

下記は2019年12月のSNS投稿です。

毎年12月に東京ビッグサイトで開催されるエコプロダクツ展。昨年はコロナの影響でオンライン開催だったため化繊メーカーの皆さんとお話しすることができませんでした。2年前よりは認知度が上がっているはずですので、今後開催されればぜひ意見を交わしたいです。

我が家の家計のためにも日本の化繊メーカーにはがんばっていただきたいのですが、衣料品に限らず強制労働から生み出される安価な素材や製品に技術革新で対抗するのは競争条件としてあまりにも不利です。米国のように日本でもウイグル由来の製品を輸入禁止にすれば日本企業へ追い風になるはずですが、対中非難決議すらできない我が政府では望むべくもないのでしょうか。

関連記事

-

はじめに述べたようにいま、ポスト京都議定書の地球温暖化対策についての国際協議が迷走している。その中で日本の国内世論は京都議定書の制定に積極的に関わった日本の責任として、何としてでも、今後のCO2 排出枠組み国際協議の場で積極的な役割を果たすべきだと訴える。

-

IPCC報告には下記の図1が出ていて、地球の平均気温について観測値(黒太線)とモデル計算値(カラーの細線。赤太線はその平均値)はだいたい過去について一致している、という印象を与える。 けれども、図の左側に書いてある縦軸は

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は、エネルギーシンポジウムを11月26、27日の両日に渡って開催します。山積する課題を、第一線の専門家を集めて語り合います。詳細は以下の告知記事をご覧ください。ご視聴をよろしくお願いします。

-

福島の原発事故では、原発から漏れた放射性物質が私たちの健康にどのような影響を与えるかが問題になっている。内閣府によれば、福島県での住民の年間累積線量の事故による増加分は大半が外部被曝で第1年目5mSv(ミリシーベルト)以下、内部被曝で同1mSv以下とされる。この放射線量では健康被害の可能性はない。

-

原発は「トイレのないマンション」とされてきました。使用済みの核燃料について放射能の点で無害化する方法が現時点ではないためです。この問題について「核燃料サイクル政策」で対応しようというのが、日本政府のこれまでの方針でした。ところが、福島第一原発事故の後で続く、エネルギーと原子力政策の見直しの中でこの政策も再検討が始まりました。

-

4月5日、ロバート・F・ケネディ・ジュニアが、2024年の大統領選に立候補するために、連邦選挙委員会に書類を提出した。ケネディ氏は、ジョン・F・ケネディ元大統領の甥で、暗殺されたロバート・F・ケネディ元司法長官の息子であ

-

合理性が判断基準 「あらゆる生態学的で環境的なプロジェクトは社会経済的プロジェクトでもある。……それゆえ万事は、社会経済的で環境的なプロジェクトの目的にかかっている」(ハーヴェイ、2014=2017:328)。「再エネ」

-

電気自動車(EV)には陰に陽に様々な補助金が付けられている。それを合計すると幾らになるか。米国で試算が公表されたので紹介しよう(論文、解説記事) 2021年に販売されたEVを10年使うと、その間に支給される実質的な補助金

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間