トーンダウンしたIPCC第6次評価報告書

IPCC第6次評価報告書(AR6)の第1作業部会(自然科学的根拠)の政策決定者向け要約(SPM)が発表された。マスコミでは不正確なあおりやデータのつまみ食いが多いので、環境省訳を紹介しよう。注目される「2100年までの気温上昇」については、こう書いている。

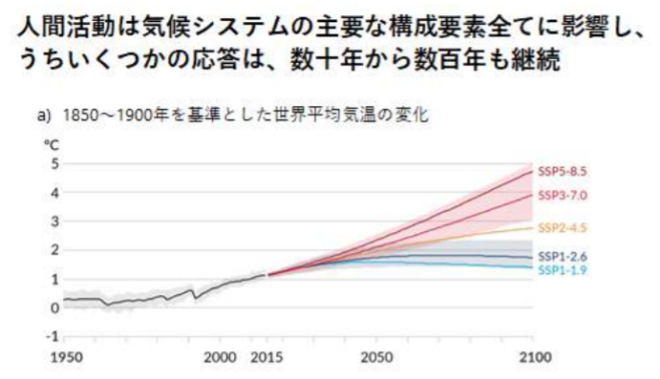

B.1 世界平均気温は、本報告書で考慮した全ての排出シナリオにおいて、少なくとも今世紀半ばまでは上昇を続ける。向こう数十年の間に二酸化炭素及びその他の温室効果ガスの排出が大幅に減少しない限り、21世紀中に地球温暖化は1.5℃及び2℃を超える。

現在までに工業化前から1.09℃上昇したので、これは今世紀中に2.6~3.1℃上昇するという予想である(中央値2.7℃)。これは次の図のSSP2-4.5シナリオに対応する。

気温上昇の予想は2018年の特別報告書とほぼ同じ

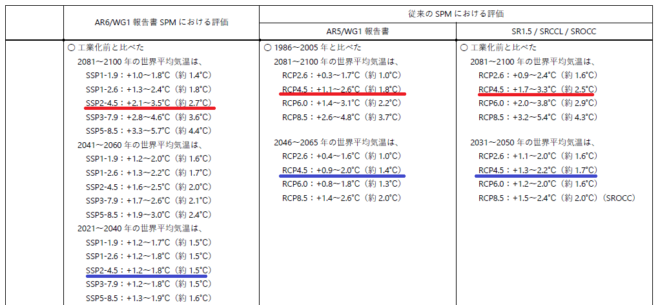

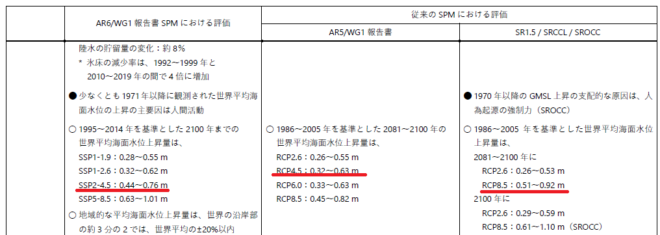

これを今までの報告書と比べてみよう。2013年に出た第5次評価報告書(AR5)では、RCP4.5(SSP2-4.5相当)で2100年までに1.8℃上昇となっていたのが、2018年の特別報告書(SR1.5)では2.5℃に上昇したが、今回は2.7℃とほぼ同じである(赤の下線)。

2050年ごろまでの中間予測については、AR5で1.4℃としていたのが、SR1.5では(RCP4.5で)1.7℃になったのに対して、今回は(SSP2-4.5で)2021~40年で1.5℃上昇とほぼ同じだ(青の下線)。ただし期間が異なるので、厳密な比較はできない。

これを日本のマスコミが「1.5℃上昇が早まった」と報道しているのはミスリードである。SR1.5では「2031~2050」と設定していた期間を今回は「2021~2040」と10年早めただけで、温度は1.7℃から1.5℃に下がっている。

AR5からSR1.5にかけて大きく予想気温が上がったので、その調子だと今回はもっと深刻な数字が出るのではないかという予想もあったが、結果的にはSR1.5とほぼ同じだった。これは石炭の消費がピークアウトし、再生可能エネルギーが普及するなどの対策がきいた面もあるだろう。

日本への影響は今後80年間で60cmの海面上昇

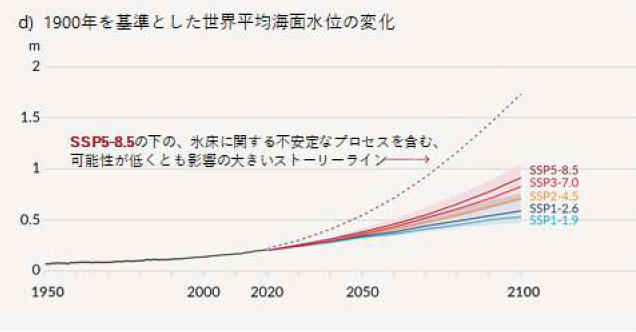

もう一つ重要な指標である海面上昇については、AR5では(RCP4.5で)32~63cmとしていたのに対し、今回は(SSP2-4.5で)2100年までに44~76cm(平均60cm)となっている。「可能性が低くとも影響の大きいストーリーライン」として、南極やグリーンランドの氷山が溶けて2m近い海面上昇が起こるケースも「排除できない」としている。

重要な違いは、従来マスコミ報道のメインになっていたRCP8.5の「何もしないシナリオ」が、今回は参考値になっていることだ。AR1.5ではRCP8.5をメインシナリオとして「1.5℃上昇で止めないと大変だ」とあおっていたが、今回のSSP5-8.5は「可能性の低いシナリオ」である。

日本で確実に起こる気候変動の影響は、今後80年間で約60cmの海面上昇である。これは毎年7mm程度で、1日の潮位変化1.5mに比べれば、誤差の範囲である。熱帯では洪水が重要な問題になるが、日本では堤防で防ぐことができる。

この他にも異常気象などの影響がいろいろ書いてあるが、全体としてはおさえたトーンで、防災対策による地域適応の重要性を強調しているのが今までとの違いである。大気の組成を変える効率の悪い対策より、気象情報や堤防などのインフラ整備のほうがはるかに有効だ。

世界中の氷山が溶ける「ティッピングポイント」はあるのか

今回のAR6の最大の特徴は「地球温暖化が人為的なものだ」と断定し、温度上昇の予測幅を従来の半分にして精度を高めたことだろう。2100年までに3℃上昇、2050年までに1.5℃上昇というメインシナリオは、今までとあまり変わらない

ただ長期的には、気温が氷山の溶けるティッピングポイントを上回ると、2300年に最大7mまで海面が上がるという「可能性の低いシナリオ」も出ている。

C.3 氷床の崩壊、急激な海洋循環の変化、いくつかの複合的な極端現象、将来の温暖化として可能性が非常に高いと評価された範囲を大幅に超えるような温暖化など、「可能性の低い結果」も、排除することはできず、リスク評価の一部である。

AR6は来年9月まで何度にもわけて発表され、今年11月のCOP26の資料となる。今回の報告書は「1.5℃上昇で止めないと大変だ」と警告して話題になったSR1.5に比べると、全体にはトーンダウンしているので、このティッピングポイントがあるかどうかが、議論の焦点になるのではないか。

関連記事

-

米国出張中にハンス・ロスリングの「ファクトフルネス」を手にとってみた。大変読みやすく、かつ面白い本である。 冒頭に以下の13の質問が出てくる。 世界の低所得国において初等教育を終えた女児の割合は?(20% B.40% C

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は、エネルギーシンポジウムを11月26、27日の両日に渡って開催します。山積する課題を、第一線の専門家を集めて語り合います。詳細は以下の告知記事をご覧ください。ご視聴をよろしくお願いします。

-

「カナダの存続は米国のおかげではない」カーニー氏、トランプ氏に反論 カーニー氏は20日、ダボス会議で米国主導の世界統治システムが、大国間の競争とルールに基づく秩序の「衰退」を特徴とする「破裂」に直面していると率直に語り、

-

電力自由化は、送電・配電のネットワークを共通インフラとして第三者に開放し、発電・小売部門への新規参入を促す、という形態が一般的な進め方だ。電気の発電・小売事業を行うには、送配電ネットワークの利用が不可欠であるので、規制者は、送配電ネットワークを保有する事業者に「全ての事業者に同条件で送配電ネットワーク利用を可能とすること」を義務付けるとともに、これが貫徹するよう規制を運用することとなる。これがいわゆる発送電分離である。一口に発送電分離と言ってもいくつかの形態があるが、経産省の電力システム改革専門委員会では、以下の4類型に大別している。

-

私は42円については、当初はこの程度の支援は必要であると思います。「高すぎる」とする批判がありますが、日本ではこれから普及が始まるので、より多くの事業者の参入を誘うために、少なくとも魅力ある適正利益が確保されればなりません。最初に高めの価格を設定し、次第に切り下げていくというのはEUで行われた政策です。

-

上記IEAのリポートの要約。エネルギー政策では小額の投資で、状況は変えられるとリポートは訴えている。

-

各社のカーボンニュートラル宣言のリリース文を見ていると、2030年時点で電力由来のCO2排出量が46%近く減ることを見込んでいる企業が散見されます。 先日のアゴラで、国の2030年目標は絶望的なのでこれに頼る中期計画が経

-

このような一連の規制が、法律はおろか通達も閣議決定もなしに行なわれてきたことは印象的である。行政手続法では官庁が行政指導を行なう場合にも文書化して根拠法を明示すべきだと規定しているので、これは行政指導ともいえない「個人的お願い」である。逆にいうと、民主党政権がこういう非公式の決定を繰り返したのは、彼らも根拠法がないことを知っていたためだろう。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間