「科学」とどうつき合うか?

metamorworks/iStock

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智

6月30日に掲載された宮本優氏の「失われつつある科学への信頼を取り戻すには・・」の主張に、筆者は幾つかの点では共感する。ただし全てにではない(例えばコロナの「2類→5類」論には簡単に賛成できない)。その中に「温暖化に関する議論にも同じような構図が見られますが、あいつらはバカだ、これは陰謀だ、というような極端な二派に分かれてしまって、肝心の真実を追究する姿勢が失われていることが多いです。」と書かれているが、この点には少しコメントしたいことがある。

「真実を追究する姿勢」が何よりも重要であることは、もちろんである。特に温暖化の議論の場合、その基礎になるのは、信頼できる実測データである。ところが、温暖化の危機を唱える議論の根拠は、多くがコンピュータシミュレーションの結果と、それに基づく各種シナリオであって、それが本当に正しいかどうか誰も確かめられないことが大きな問題点である。しかし実際には、マスコミ等ではそんな前提条件が無視されて、シミュレーション結果が科学的真実であるかのように扱われることが多い。懐疑派はしばしばその点を問題にするが、温暖化派はそれを無視する。これが、両者の議論が水掛け論に終わる大きな原因になっていると筆者は見ている。議論が信頼できる実測データを前提としていれば、そんな事態には陥らないはずである。具体例を挙げる。

実測データの中で、大気中CO2濃度は世界中どこでも測定され、どの値も大きくは違わない。むろん、人為的排出量の多い都市部ではCO2濃度は高く出るが、絶海の孤島その他、人為的要因の加わらない地点での測定値はほぼ同一である。従って、この値は信頼性が高い。大気中CO2濃度変化は毎年ほぼ一定で、年間約1.9ppmずつ上昇し、3〜4 Gt-C/年(炭素換算で年間3〜4ギガ(=10の9乗)トン)が毎年大気中に蓄積している。これは科学的事実として疑えない。

一方、気温データは一筋縄で行かない。例えば、IPCCの世界気温データは、米国海洋大気庁(NOAA)や英国気象庁ハドレーセンターなどの気象機関の発表数値に基づく。しかしこれらの値は主に陸地での測定値であり、陸地の気温は都市化によるヒートアイランド現象の影響を受ける場合が多い。例えば、気象庁データでは、世界の年平均気温偏差は100年当り0.72℃であるのに対し、日本のそれは同1.26℃と、1.75倍も高い。日本だけがこの100年間で局地的に温暖化したとは考えにくいので、これはおそらく都市化の影響を受けた結果だと推測される。実際、最近の日本での年平均気温偏差を測定する地点は、人口の少ない地域か島に限定した15地点と決められている。

例の「産業革命以降(1850年〜)の気温上昇を1.5℃以内」の1.5℃も、当時の世界平均気温が0.1℃の精度で測定されていたとは考えられないので、仮想的な値としか言いようがない。150年以上前の当時、気温測定をしていた国がいくつあったのだろうか? そして、その精度は? 測定地点はごく限られていたはずだし、気温測定の標準的な方法さえ、決まっていなかったはずである。木の年輪等を使う気温推定法はあるが、それは長期間のトレンドを見るものであり、毎年0.1℃の精度で推定できるとは思えない。それで筆者には、1.5℃以内とか2.0℃までに・・などと、なぜこれほど自信満々に言えるのか分からない。ぜひとも、その客観的根拠を知りたい。

さらに、気温には「1200kmルール」というものが存在する。ある地点の気温が1200km以内の他地点データで代替可能と言う(筆者に言わせればトンデモない)規定である。それによって、今は観測点がないはずの北極海データさえも「推測」されている。気温データには、よくよく気をつけなければならない。

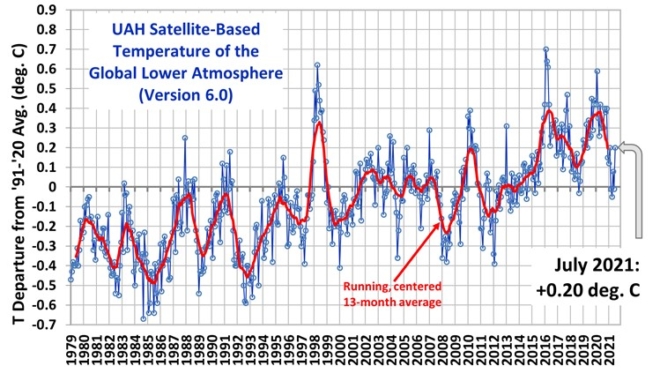

現時点で、おそらく最も信頼できる地球気温測定値は、地球外から人工衛星でリモート観測したデータである。気温は時と場所に応じて刻一刻変化するものなので、膨大なデータの処理方法によっては違った結果が出てくる可能性はあり、このサイトのデータを完全に信用して良いかどうかは留保すべきであるが、今のところ最も客観的かつ正確な測定データと見て良いだろう。ただし、測定が始まったのは1979年で、それ以降の約40年間のデータである。言い換えれば、地球全体の平均気温が客観的な測定値として与えられるのは、この40年間ほどに過ぎないのである。

この測定データは、我々に多くのことを教えてくれる。一つは、青色の毎月データが激しく上下し、13ヶ月の移動平均を示す赤線は、周期的に上下しながら(大気中CO2濃度は驚くほど一定に増加しているのと対照的)、長期的には僅かに上昇傾向を示していること。その値は10年間で0.14℃(海が0.12℃、陸が0.18℃の平均)となっている。これが100年続くと1.4℃になる。先に見た気象庁データ(0.72℃/100年)の約2倍の上昇率であるが、このトレンドが今世紀末までの約80年間続くと、1.12℃の上昇になる。IPCCの「警告」では、今世紀末3〜5℃もの気温上昇が避けられないとのことだが、実測データからはそんな傾向は読み取れない。大気中CO2濃度変化と気温変化の相関性もほとんど見られない。つまり「温暖化」の危険性、大気中CO2との相関性ともに、実測データから見ると疑わしい。ましてや、人類のCO2削減でどの程度「温暖化」が避けられるのかなど、全く分からない。「脱炭素政策」の科学的根拠は、どこにあるのか?

以上述べたように、地球温暖化や脱炭素の議論は、客観的科学的データを基にした議論であるならば、水掛け論にならず、ある一定の結論に落ち着くはずだと筆者は思う(阻害要因が多数あるので、簡単に実現するとは思っていないが)。一方で、科学の信頼性を揺るがすような事案がまだ幾つも残っていることを危惧している。

一つの例は、放射線被曝の評価関連である。これは、広島・長崎の原爆被害の評価や福島原発後の健康被害の見積もりなどに直接影響するため、政治的思惑の対象になりやすい。現実問題として、科学者の立場によって、放射線被害の評価はかなり大きく割れている。外部被曝と内部被曝の扱いの違いなどもある。国連その他の国際機関が出している「評価」が、科学的に真に正当なものであるかどうか、十分に検証されるべきだと思う。また、福島在住の知人の便りによると、身近にガンの発症者が増えている気がするとあったが、現状、この種の統計データがほとんど入手出来ないので、この人の思い過ごしなのか実際に増えているのかが確かめられない。完全な情報公開も、科学の信頼性を担保するための不可欠の条件と言える。

科学の信頼性を言う場合には、受け取る側のリテラシーも課題とせざるを得ない。少し前に流行った「似非科学」はこの頃あまり話題にならないが、科学的に疑わしい現象・機器・薬剤等をあたかも「真実」であるかのように見せかけ、人を騙す例は今でも多い。しかし筆者に言わせれば、簡単に騙される側にも問題がある。科学の基本的な知識と、科学的論理的思考がある程度身についていれば、騙されずに済む事案が大半だからである。マイナスイオン、微弱波動、磁気水、水の記憶などなど、いずれも中学・高校レベルの物理・化学で簡単にウソ臭いと分かるはずである。

すなわち、一般市民と言えども、今の科学情報をある程度正確に理解するには、中学〜高校レベルの理科の知識が必要だということである。しかし、それは簡単ではない。中学卒業レベルとは、高校入試問題が解ける学力を指すが、新聞などに載る高校入試問題を簡単に解ける大人が、何%いるだろうか? ましてや、高校卒業レベルとは、共通テストが解ける学力である(できますか?)。ただし、暗記物の問題は解けなくて良い(地歴や化学の問題には、単なる暗記物が結構ある)。基本的な計算や論理的思考力があれば解ける問題に取り組めたら良い。

勉強など何の役に立つ? と言う問いは昔からあるが、現代の科学情報洪水を溺れずに泳ぎ抜くには、そんな問いは意味を成さない。ある程度の科学リテラシーは必須である。例えば今のコロナ関連情報をある程度理解するには、分子生物学の基本知識(ウイルス、DNA、RNA、遺伝情報など)を身につけていなければ無理である(今なら高校生物・化学でその基礎は学べる)。

科学情報に関して、現代は「信じる者は騙される」時代と言って良い。騙されないためには、基本的な科学知識と論理的思考力、信頼できるデータの見極め、の3点が必須と言える。

■

松田 智

2020年3月まで静岡大学工学部勤務、同月定年退官。専門は化学環境工学。主な研究分野は、応用微生物工学(生ゴミ処理など)、バイオマスなど再生可能エネルギー利用関連。

関連記事

-

今回はテッド・ノードハウス(ブレークスルー研究所所長 兼 キヤノングローバル戦略研究所International Research Fellow)が公開した記事を紹介する(The Economist 記事、そのブログによ

-

全国知事会が「原子力発電所に対する武力攻撃に関する緊急要請」を政府に出した。これはウクライナで起こったように、原発をねらって武力攻撃が行われた場合の対策を要請するものだ。 これは困難である。原子力規制委員会の更田委員長は

-

日本政府はCO2を2030年までに46%減、2050年までにゼロにするとしている。 前回、このような極端なCO2削減策が、太平洋ベルト地帯の製造業を直撃することを書いた。 今回は、特にどの県の経済が危機に瀕しているかを示

-

政府のエネルギー・環境会議による「革新的エネルギー・環境戦略」(以下では「戦略」)が決定された。通常はこれに従って関連法案が国会に提出され、新しい政策ができるのだが、今回は民主党政権が残り少なくなっているため、これがどの程度、法案として実現するのかはわからない。2030年代までのエネルギー政策という長期の問題を1年足らずの議論で、政権末期に駆け込みで決めるのも不可解だ。

-

国際環境経済研究所(IEEI)版 新型コロナウイルスの緊急事態宣言が7都府県に発令されてから、およそ3週間が経ちました。様々な自粛要請がなされる中、宣言の解除予定である5月を心待ちにされている方もいらっしゃると思います。

-

ESGは資本主義を「より良いものにする」という触れ込みであるが、本当だろうか。 米国ではESGに対して保守陣営からの反発が多く出ている。その1つとして、RealClearFoundation Rupert Darwall

-

米国トランプ政権が環境保護庁(EPA)からCO2規制権限を剥奪する提案をした(提案本文(英語)、(機械翻訳))。 2009年に決定されて、自動車等のCO2排出規制の根拠となっていたCO2の「危険性認定(endangerm

-

「ございません・・・」 28日の両院議員懇談会を終えても、石破首相の口から出てくるのは〝(続投の意思に変わりは)「ございません」〟の一点張りである。 選挙3連敗、意固地な石破氏の元に自民党はその中核部分からどんどんじわじ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間