「再エネ価値取引市場」は国民の財産権を侵害しないか?

Fokusiert/iStock

政府は電力改革、並びに温暖化対策の一環として、電力小売事業者に対して2030年の電力非化石化率44%という目標を設定している。これに対応するため、政府は電力小売り事業者が「非化石価値取引市場」から非化石電源証書(原子力、大型水力、FIT再エネ、非FIT再エネ、廃棄物発電等に由来する電力につけられた証書)を購入して、自らの供給する電力の非化石化率を上げることができるようにする仕組みを後押ししてきた。しかしここにきて政府は、この「非化石価値取引市場」を2つの市場に分けて、従来の電力小売事業者向けの「高度化法義務達成市場」に加え、電力の最終需要家がアクセスできる「再エネ価値取引市場」を設置することを検討している。電力小売事業者だけではなく、電力の最終需要家(企業)の中からも非化石(再エネ)電力が欲しいという声が高まっているからである。

その背景にあるのは米アップルのように、自らの調達する部品や材料が製造される過程で使う電力を、100%再エネ電力で賄うようにサプライヤーに求める、ESG調達の流れが世界的に活発化してきたことがある。日本企業もこうした要求にこたえるため、再エネ電力調達の必要に迫られるようになってきた。また一部企業では、自社が使う電力が再エネ100%で賄われているとすることで、自社製品やサービスの「環境価値」を売り物にする動きも出てきており、こうした企業の「環境ブランディング」や、温室効果ガス排出削減対策(オフセット)として、再エネ電力を使いたいという動きが活発化している。

しかし日本では、再エネ電力のほとんどが政府の手厚いFIT制度注1)によって普及してきたという事情がある。このFIT制度ではこれに基づいて発電された再エネ電力のもたらす「環境価値(CO2削減価値)」は、普及のための賦課金コストを負担している電力最終消費者に帰属すると規定されている(「FITによる再エネ価値は、系統電力の排出係数低減を通して賦課金負担者が広く受益する」という原則が法的に規定されている)。従って企業がFIT制度の下で再エネ発電事業を行っても、発電した再エネの「環境価値」は事業者の手には残らない。もし「環境価値」付きの再エネを手に入れたいのであれば、FIT制度によらない非FIT再エネ電気を自ら発電するか、PPA等の手法で相対調達する必要がある。しかしそれでは電力コストが市場電力価格より高くつく(市場で取引される電力にはFIT賦課金が乗るが、これは再エネ電気の高いコストを広く薄くすべての消費者が負うことになるため、非FIT再エネを自己調達する場合の追加コストより安くなる)。そこで「安い再エネ環境価値」が欲しいという需要家企業の声に押されて出てきたのが、新たに創設される「再エネ価値取引市場」である。そこでは再エネ「環境価値」をもった「FIT証書」が取引され、企業の環境ブランディングやCO2排出削減(オフセット)に利用されることが想定されているが、これは大きな問題をはらんでいる。

「FIT証書」は既存の「非化石価値取引市場」でも、小売り電気事業者が自らの非化石率を上げるために「環境価値」と共に購入できることとされているが、その代金収入はFIT賦課金総額から控除され、賦課金低減の原資となることで、一般の電力消費者に還付される一方、移転されたFIT電気の環境価値は電力小売りを通じてふたたび電力消費者の手元に戻されることになる。またこの「FIT証書」の取引価格には、賦課金の低減効果を担保するため、1.3円/kWhという最低価格が設けられている。

ところが、今検討されている政府の「非化石価値取引市場」の見直しでは、この「FIT証書」をもっぱら電力の最終需要家(企業)むけの「再エネ価値取引市場」で取引することとし、さらに再エネ100%による環境ブランディングを志向する企業の求めを受けて、この「FIT証書」の最低価格を大きく引き下げ、例えば0.1~0.3円/kWhと一桁低く設定することが議論されている。これが意味する事は、もっぱら電力を使って事業活動を行っている企業にとって、電気代にわずか0.1~0.3円/kWhを上乗せするだけで、自社が使用する電力を100%再エネ電力と称し、自社の電力由来CO2排出をゼロにオフセットすることが出来るということである。

もしこれが実行されたら何が起きるか?まず「FIT証書」の供給であるが、FIT制度の下で発電される年間発電量は、すべてが再エネ取引市場に投入されることになるため、現状で年間約980億kWh分のFIT証書が供給されることになるだろう。現状の「非化石価値取引市場」では、この供給に対して電力小売事業者の需要はわずか3.5億kWhと限定的であり、それも最低価格1.3円/kWhで取引されているため、総額4.6億円弱の取引に留まっている。(これによって21年に2.7兆円にのぼるFIT賦課金も4.6億円ほど軽減される)これが、新たな制度で電力最終需要家向けに開放される「再エネ価値取引市場」に、980億kWh分ものFIT証書が仮に最低価格0.1円の条件で供出されたら、供給過剰の下で需要分のほぼ全量が下限価格の0.1円で取引されることになる。例えば月に100万kWhの電力を使って部品を製造する中規模企業の場合、月1万円、年間12万円を払ってこのFIT証書を買うことで、自社事業のCO2排出をゼロにオフセットでき、製品は「100%再エネ電力で作った」と宣伝することが出来ることになる。一方で、仮に980億kWh分の証書のすべてが0.1円で売られたとしても、FIT賦課金負担の控除にまわせるのは98億円にすぎない。現状2.7兆円の賦課金負担総額の0.35%である。つまりFIT賦課金を負担している一般の消費者(現状で平均的な世帯あたり年間1万円を超える負担をしている)や、こうした証書を買わない電力需要家企業にとって、賦課金低減のメリットは無視できるほど僅かにとどまる。冒頭に述べたように、こうしたFIT賦課金を負担している消費者は、FIT再エネによるCO2排出の削減という「環境価値」をもらってきたのであるが、その「環境価値」は0.1円の単価でFIT証書を購入した企業に知らないうちに譲渡されてしまうのである。

さらにこの制度の問題は、これによって1kWも再エネ電源が増えない・・つまり追加的な「環境価値」を生まないということである。既に一般電力消費者の賦課金負担で設置された再エネ電源由来の電力の環境価値を、証書の形で特定の需要家企業に安価で移転しているだけであり、その収入はFIT賦課金のわずかな低減に使われるだけである。証書を購入した企業は、これだけ安く再エネ価値が手に入れば、わざわざ高いコストをかけて自ら再エネ投資を行ったり、CO2削減投資を行うことなく、自らの排出量をオフセット(化粧)することができるが、その削減量(=環境価値)は、もともと購入電力にFIT賦課金が課されてきた一般の電力消費者や需要家企業に帰属していたものであり、単なるゼロサムゲームである。

この構図を突き詰めて考えれば、FIT賦課金を負担して電力を使っている国民や企業に帰属することになっている再エネの「環境価値」を、タダ同然の0.1~0.3円で(それと意識されることなく)転売する制度が検討されているということである。言ってみれば国民の財産である国有地を、タダ同然の安値で特定事業者に売却するという、どこかで聞いたスキャンダルと同じような構図になっているのではないだろうか? その結果、一般の電力消費者の使う電気のCO2排出係数が悪化することになり、例えば改定されるエネルギー基本計画、地球温暖化対策計画で想定する、家庭部門で30年までに13年比で66%ものCO2排出削減を目指すという目標は、達成がより難しくなってしまう。(家庭で使っている電力由来のCO2排出が上昇してしまうことになる)また証書を購入しない事業者にとっては、FIT賦課金を負担して購入する電力の排出係数が悪化する分、知らないうちに自社のCO2排出量が増えることになって、自社に何ら落ち度はないのにCO2排出量が増えてしまうだけでなく、仮に将来CO2排出に炭素税が課税されるとすると、課税負担が増えるという不条理が生じることになる。

FIT賦課金制度は、東日本大震災による原発事故と電力供給危機のドサクサの中で、菅直人政権の置き土産として導入されたものだが、当初は賦課金も0.5円/kWhを下回る軽微な影響にとどまっていた。それがその後、この制度によって再エネ投資が目下のゼロ金利時代に数%の確定利回り投資になるという美味しい事実に気づいた事業者や国内外の投資家が殺到して導入を進め、10年たって賦課金は3.36円/kWh、負担総額2.7兆円にまで膨らんだ(消費税1%分以上の負担に相当する)。おそらくこの「再エネ価値取引市場」制度も、導入当初はFIT証書を購入する企業数が限られることから、目に見える弊害は起きないかもしれない。しかし一旦この、他人の払ったコストで、タダ同然でFIT再エネの「環境価値」を購入して自らの事業を綺麗に見せられるという仕掛けに気づく企業が増えてくると、FIT証書の購入が急増し、上に述べたような社会的弊害が生じる可能性がある。

そもそも温暖化対策や再エネ拡大には、相応のコストがかかる(フリーランチはない)という厳然たる事実がある中で、タダ同然のコストでCO2オフセットや再エネ100%が達成できるとすると、それはどこかにまやかしか他人へのコストの付け廻しが行われているのである。

再エネ100%を目指す企業は、一般電力を使い続けながらこうしたグリーンウォッシュまがいの制度で化粧をするのではなく、自らのコストとリスクで再エネ投資を行うか、長期のPPAを非FIT再エネ発電事業者と結ぶことで、社会全体の再エネ比率拡大にも貢献しながら、自らのCO2削減や再エネ比率拡大を進めるべきなのである。一方で政府は、国民(電力消費者)の共通財産となっているFIT再エネ由来の「環境価値」を、タダ同然で第三者に転売することを許すような今回の制度の導入検討にあたっては、少なくともそうした「環境価値」の所有者である一般の電力消費者に納得のいく説明をした上で、適正な価格体系(最低価格)を示し、そうした取引にたいする承諾を受けた上で導入可否の判断を行うべきである。

注1)再エネ電力を長期の固定期間、高い固定価格で買い上げることで再エネ事業の投資採算性を確保する一方、そのコストはFIT賦課金として電力消費者に広く転嫁する制度。

関連記事

-

先日、東京大学公共政策大学院主催の国際シンポジウムで「1.5℃目標の実現可能性」をテーマとするセッションのモデレーターを務めた。パネルディスカッションには公共政策大学院の本部客員研究員、コロラド大学のロジャー・ピルキーJ

-

石野前連合とは、石破ー野田ー前原連合のことである。 ここのところ自由民主党だけでなく、立憲民主党も日本維新の会もなんだか〝溶けはじめて〟いるようである。 いずれの場合も党としての体をなしていない。自民党は裏金問題から解脱

-

毎朝冷えるようになってきた。 けれども東京の冬は随分暖かくなった。これは主に都市化によるものだ。 気象庁の推計では、東京23区・多摩地区、神奈川県東部、千葉県西部などは、都市化によって1月の平均気温が2℃以上、上昇し

-

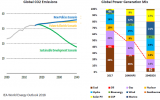

石炭火力に対する逆風がますます強まっている。環境団体はパリ協定の2℃目標を達成するため、石炭関連資産からの資本引き上げを唱道し、世界の石炭資源の88%は使わずに地中に留めておくべきだと主張している。COP24では議長国ポ

-

ドイツでは、マスクの着用が感染予防のための止むを得ない措置として、各州で厳格に義務付けられていた時期があった。ただ、ドイツ人にとってのマスクは、常に“非正常”の象徴だったらしく、着用義務が解除された途端、ほとんどの人がマ

-

先日、「石川和男の危機のカナリア」と言う番組で「アンモニア発電大国への道」をやっていた。これは例の「GX実行に向けた基本方針(案)参考資料」に載っている「水素・アンモニア関連事業 約7兆円〜」を後押しするための宣伝番組だ

-

根岸英一氏が遺した科学者としての叡智 COP30が閉幕した現在、世界のエネルギー・気候政策は、これまで以上に深い迷路に入り込んでいる。「脱化石」なのか、それとも「現実回帰」なのか。メディアは象徴的なフレーズを並べるが、実

-

前回報告した通り、6月のG7カナナスキスサミットは例年のような包括的な首脳声明を採択せず、重要鉱物、AI、量子等の個別分野に着目した複数の共同声明を採択して終了した。 トランプ2.0はパリ協定離脱はいうに及ばず、安全保障

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間