「寄生エネルギー」が起こす第2の石油ショック

ヨーロッパで、エネルギー危機が起こっている。イギリスでは大停電が起こり、電気代が例年の数倍に上がった。この直接の原因はイギリスで風力発電の発電量が計画を大幅に下回ったことだが、長期的な原因は世界的な天然ガスの供給不足である。

LNGの不足で電力危機がやって来る

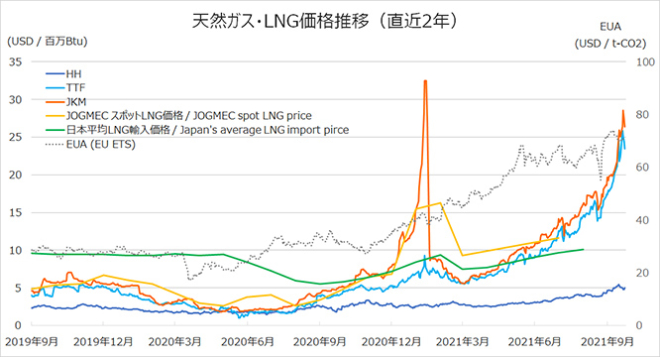

こういう現象は昨年から始まっていた。昨年末には世界的なLNG価格の上昇が起こり、日本でも電力危機が起こった。この原因は単なる寒波ではなく、ヨーロッパ各国政府が化石燃料への投資を抑制していることだ。今年も天然ガスの価格は、昨年末と同じレベルになった。

石油天然ガス・金属鉱物資源機構

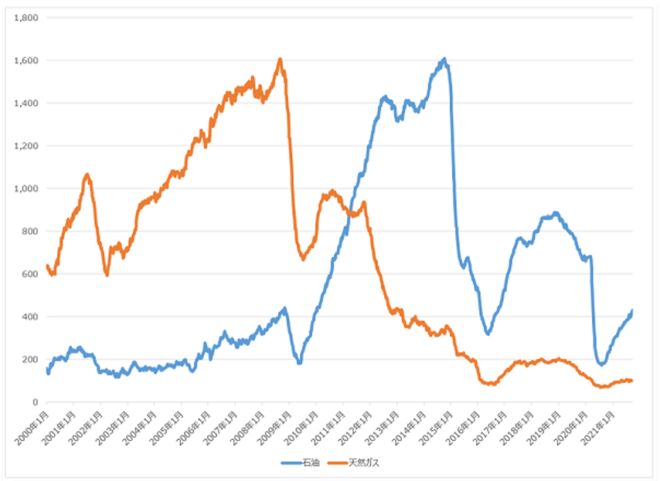

1970年代に世界経済は、深刻な石油の供給不足とインフレを経験し、特に資源のほとんどを中東から輸入していた日本経済は大きな打撃を受けた。この石油ショックをきっかけに、通産省は資源を安定供給する戦略を立て、原子力開発や石油備蓄などの政策を行ってきた。

しかしその努力は2011年の福島第一原発事故で挫折し、民主党政権は再エネに巨額の補助金を出すFIT(固定価格買取制度)を実施した。再エネは、いったん投資したら限界費用はゼロに近いので、それで入札しろというのが再エネ活動家の言い分だ。

再エネ業界では投資の評価を「短期限界費用」でやるとは知らなかった。それなら再エネのコストはほぼゼロ。その順に優先接続したら、火力も原子力も誰も投資しないので、風のない日は停電してローソクで暮らすわけだ。まぁそれも一つの割り切りだが。 https://t.co/6Y1gXXB97x

— 池田信夫 (@ikedanob) October 6, 2021

限界費用とは設備投資のコストを無視して追加的に1単位発電するコストだから、ここで安田陽氏のいう「短期限界費用」で価格をつけると、燃料の必要な火力発電の限界費用は再エネより高い。限界費用で投資を評価したら、誰も火力には投資しなくなる。それが今、起こっていることである。

再エネの「限界費用」は停電コストを含んでいない

北米の石油や天然ガスを採掘する油田・ガス田(リグ)は、ピーク時の1/4以下に減った。ヨーロッパ各国政府が、化石燃料の固定費を無視して限界費用で価格をつけるメリットオーダーを採用したからである。

北米の油田・ガス田の数(楽天証券)

こういう問題が起こる原因は単純である。再エネの限界費用は停電コストを含まないからだ。停電を防ぐには蓄電池やバックアップ発電設備が必要だが、再エネ業者はそのコストを負担しないので価格が安いのだ。

これは化石燃料への投資の逆インセンティブになる。エネルギー設備は長期投資であり、2030年に世界全体でCO2排出量を半減させるというパリ協定の目標は、今の各社の設備投資に影響する。その結果が、今の電力危機である。

再エネは「寄生エネルギー」である

要するに再エネは化石燃料に寄生して発電する寄生エネルギーであり、自立して発電できないのだ。それが今までのように総発電量の2割足らずだったら、大手電力会社にただ乗りできた。宿主が圧倒的に大きいので、寄生虫は停電コストを負担しなくてもよかったのだ。

しかし再エネが「主力電源」になったら、そうは行かない。蓄電池のコストは発電コストの数百倍であり、水素やアンモニアは天然ガスの10倍以上のコストがかかる。バックアップは化石燃料とCCS(二酸化炭素貯留)を組み合わせるしかないが、CCSはいまだに実用にならない。

このように停電を防ぐシステム統合費用を再エネ業者が負担したら、再エネ100%の平均費用(設備投資を含む電力コスト)は今の4倍以上になる。

現実にはCO2排出半減どころか、天然ガスの供給がちょっと落ちただけで、今のようなパニックが起こる。来月のCOP26で「2050年カーボンニュートラル」が決まったら、さらに深刻な第2の石油ショックが起こるだろう。

日本でも多くの火力発電所の採算がとれなくなって退役したので、今年の冬は計画停電が必要になる、と資源エネルギー庁も警告している。そして今年初めのように、多くの新電力の経営が破綻するだろう。寄生虫が宿主を食いつぶすと、寄生虫も死んでしまうのだ。

関連記事

-

11月1日にエネルギーフォーラムへ掲載された杉山大志氏のコラムで、以下の指摘がありました。 G7(主要7カ国)貿易相会合が10月22日に開かれて、「サプライチェーンから強制労働を排除する」という声明が発表された。名指しは

-

ことの経緯 8月25日、東京電力はかねて懸案である第一原子力発電所に100万トン以上貯留されているトリチウム処理水の海洋放出の具体的な方法を発表した。処理水は、沖合1kmの放水口から放出される方針だという。 今年4月13

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

ハリケーン・アイダがルイジアナ州を襲ったが、16年前のハリケーン・カトリーナのような災害は起きなかった。防災投資が奏功したのだ。ウォール・ストリート・ジャーナルが社説で簡潔にまとめている。 ハリケーン・アイダは日曜日、カ

-

はじめに 映画「Fukushima 50」を観た。現場にいた人たちがフクシマ・フィフティと呼ばれて英雄視されていたことは知っていたが、どんなことをしていたのかはもちろんこの映画を観るまで知らなかった。 中でも胸を打ったの

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。 1)ウランは充分あるか? エネルギー・コンサルタントの小野章昌氏の論考です。現在、ウランの可能利用量について、さまざまな議論が出て

-

【気候変動 climate change】とは、人為的活動等に起因する【地球温暖化 global warming】などの気候の変化であり、関連して発生するハザードの問題解決にあたっては、過去の定量的評価に基づく将来の合理

-

JBPress11 月25日。池田信夫氏寄稿。東電問題をめぐる解決策。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間