防災投資がハリケーンからルイジアナを守った

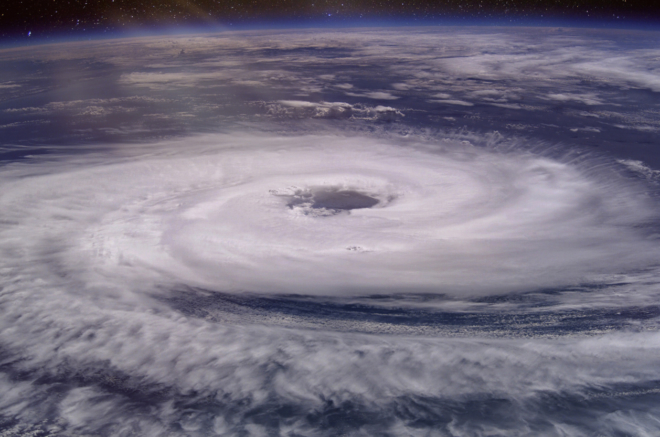

Elen11/iStock

ハリケーン・アイダがルイジアナ州を襲ったが、16年前のハリケーン・カトリーナのような災害は起きなかった。防災投資が奏功したのだ。ウォール・ストリート・ジャーナルが社説で簡潔にまとめている。

ハリケーン・アイダは日曜日、カテゴリー4(米国のカテゴリーは1から5に分けられており、カテゴリー4は上から2つ目)のハリケーンとしてルイジアナに上陸し、強い暴風雨をもたらした。

だが16年前のハリケーン・カトリーナのように、高潮がニューオリンズの堤防を破壊し、町を水没させることは無かった。カトリーナは、上陸時にはカテゴリー3であり1ランク弱いハリケーンであったに過ぎないが、約2,000人の死者と推定1,250億ドルの損害を出した。

今回ルイジアナ州が救われたのは、州政府と連邦政府がその後145億ドルを投じて、防潮堤、堤防、排水システムを強化したおかげだった。いくらかの浸水はあったが、ニューオリンズでは堤防の決壊などによる重大な被災は無かった。

環境運動家やメディアはすぐにハリケーンを地球温暖化のせいにするが、これはあたらない。ハリケーンは統計的には増えてもいないし強くなってもいない。国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)でもハリケーンに明確なトレンドは観測されてないとしている。台風も同様だ。

さて思い返せば、日本でも、カスリーン台風の再来であった東日本台風(=当初は令和元年台風19号と呼ばれた)の豪雨から東京を守ったのは、八ッ場ダムなどの防災投資だった。

その一方で、数十兆円をかけて日本のCO2を2050年にゼロにしても豪雨は1ミリも減らない。

地球温暖化があってもなくても、強い台風やハリケーンは何時かやってくる。大事なのは防災にきちんと投資しておくことだ。

■

関連記事

-

遠藤誉氏のホームページで知ったのだが、10月14日に実施された中国の軍事演習の狙いは台湾の「エネルギー封鎖」であった。中国環球時報に国防大学の軍事専門家が述べたとのことだ。 「連合利剣-2024B」演習は台湾島の主要港の

-

熊本県、大分県など、九州で14日から大規模地震が続いている。1日も早い復旧と被災者の方の生活の回復を祈りたい。この地震でインフラの復旧の面で日本の底力に改めて感銘を受けた。災害発生1週間後の20日に、電力はほぼ全戸に復旧、熊本県内では都市ガス、水道は9割以上が復旧した。

-

北海道~東京海底送電線が暗礁? 2024年4月電力広域的運営推進機関(OCCT)は「北海道本州間連系設備(日本海ルート)」事業実施主体の募集を始めました。これは図1に示すとおり、北海道の積丹半島付近から、秋田市付近を経由

-

米国マンハッタン研究所の公開論文「エネルギー転換は幻想だ」において、マーク・ミルズが分かり易い図を発表しているのでいくつか簡単に紹介しよう。 どの図も独自データではなく国際機関などの公開の文献に基づいている。 2050年

-

大寒波が来ているので、暑くなる話題を一つ。 2022年3月から4月にかけてインドとパキスタンを熱波が襲った。英国ガーディアン紙の見出しは、「インドの殺人的な熱波は気候危機によって30倍も起こりやすくなった(The hea

-

国際環境経済研究所のサイトに杉山大志氏が「開発途上国から化石燃料を奪うのは不正義の極みだ」という論考を、山本隆三氏がWedge Onlineに「途上国を停電と飢えに追いやる先進国の脱化石燃料」という論考を相次いで発表され

-

エネルギー問題では、常に多面的な考え方が要求される。例えば、話題になった原子力発電所の廃棄物の問題は重要だが、エネルギー問題を考える際には、他にもいくつかの点を考える必要がある。その重要な点の一つが、安全保障問題だ。最近欧米で起こった出来事を元に、エネルギー安全保障の具体的な考え方の例を示してみたい。

-

東日本大震災と福島原発事故から4年が経過した。その対応では日本社会の強み、素晴らしさを示す一方で、社会に内在する問題も明らかにした。一つはデマ、流言飛語による社会混乱だ。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間