IPCC報告の論点㉝:CO2に温室効果があるのは本当です

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。

Tanaonte/iStock

今回は理系マニア向け。

「温室効果って、そもそも存在するのか」と言うご質問を頂いた。そこで今回は、数式たっぷりの、その方面の人には詳しく書いてあって解りやすい論文があったので紹介する。お好きな方はぜひ原文(無料)にチャレンジを。

van Wijngaarden, W. A., & Happer, W. (2020). Dependence of Earth’s Thermal Radiation on Five Most Abundant Greenhouse Gases.

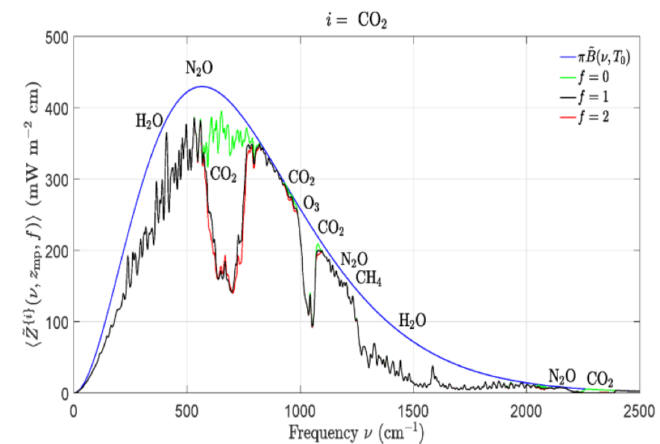

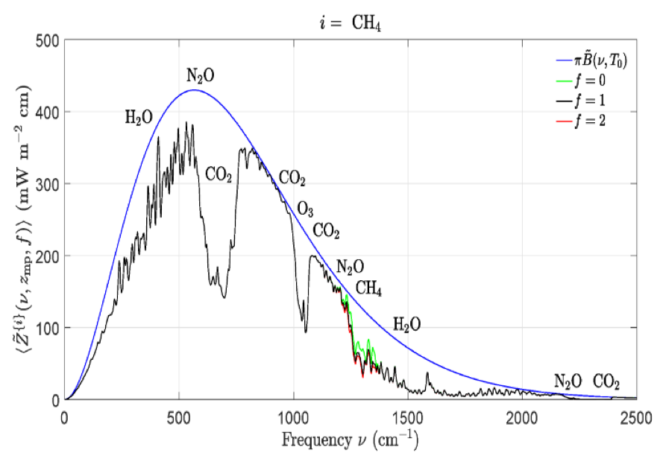

気体の分子は、光を放射・吸収して、振動・回転する。運動するとドップラー効果もある。大気中の分子のこれらの放射・吸収をことごとく積分すると、図1のようになる

図1

横軸は光の振動数ν、縦軸はエネルギースペクトル密度。青線は地表からの黒体輻射。

f=1の黒線が、現在の大気の組成における地表から宇宙への輻射である。青線より低くなっているのは、分子による吸収があるから。もっとも大きい吸収はH2Oの寄与。

CO2だけ濃度をゼロにするとf=0の緑の線のようになる。CO2も結構多くのエネルギーを吸収していることが分かる。これが現状のCO2による温室効果だ。

CO2濃度を2倍にするとf=2の赤線のようになる。黒線とほとんど重なっているのは、吸収が飽和しているためだ。

図2はメタンについて同様に書いたもの。はやり現状から2倍にするところでは飽和していて殆ど黒と赤の線の区別がつかない。

図2

ということで、CO2もメタンも図で見ると温室効果はすでに現状の大気でかなり飽和している。

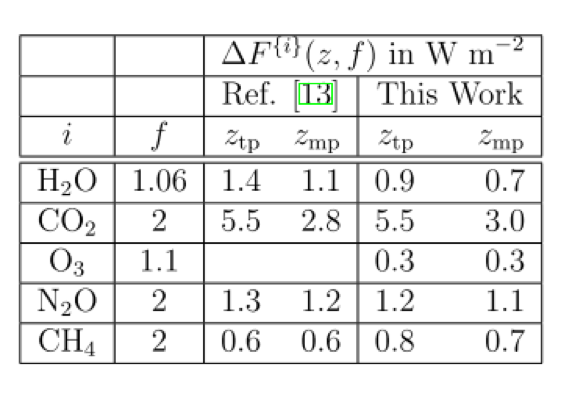

ただ、それでもなお、CO2を2倍にすると3.0W/m2の温室効果があり、メタンを2倍にすると0.7W/m2の温室効果がある(下表、説明は略)

このように、CO2とメタンは地上からの黒体輻射を吸収する温室効果がある。それは濃度とともに飽和傾向にはあるが、いまなお、濃度上昇をすると追加の温室効果が生じる。

以上のように、CO2やメタンに温室効果があるのは本当。

ただし、これがどのぐらい地球の気温上昇に寄与するか、というのは別の大きな問題になる。大きく寄与するという意見もあれば、ほとんど寄与しないという意見もある。

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉖:CO2だけで気温が決まっていた筈が無い

・IPCC報告の論点㉗:温暖化は海洋の振動で起きているのか

・IPCC報告の論点㉘:やはりモデル予測は熱すぎた

・IPCC報告の論点㉙:縄文時代の北極海に氷はあったのか

・IPCC報告の論点㉚:脱炭素で本当にCO2は一定になるのか

・IPCC報告の論点㉛:太陽活動変化が地球の気温に影響した

・IPCC報告の論点㉜:都市熱を取除くと地球温暖化は半分になる

■

関連記事

-

トランプ政権は日本の貿易黒字を減らすように要求している。「自動車の安全規制が非関税障壁になっている」と米国が主張するといった話が聞こえてくる。 だが、どうせなら、日本の国益に沿った形で減らすことを考えたほうがよい。 日本

-

政府は停止中の大飯原発3号機、4号機の再稼動を6月16日に決めた。しかし再稼動をしても、エネルギーと原発をめぐる解決しなければならない問題は山積している。

-

3月上旬に英国、ベルギー、フランスを訪問し、エネルギー・温暖化関連の専門家と意見交換する機会があった。コロナもあり、久しぶりの欧州訪問であり、やはりオンライン会議よりも対面の方が皮膚感覚で現地の状況が感じられる。 ウクラ

-

「2020年までに地球温暖化で甚大な悪影響が起きる」とした不吉な予測は多くなされたが、大外れだらけだった。以下、米国でトランプ政権に仕えたスティーブ・ミロイが集めたランキング(平易な解説はこちら。但し、いずれも英文)から

-

EUのEV化戦略に変化 欧州連合(EU)は、エンジン車の新車販売を2035年以降禁止する方針を見直し、合成燃料(e-fuel)を利用するエンジン車に限って、その販売を容認することを表明した。EUは、EVの基本路線は堅持す

-

GEPRフェロー 諸葛宗男 はじめに 本稿は原子力発電の国有化があり得るのかどうかを考える。国有化のメリットについては前報(2018.5.14付GEPR)で述べた。デメリットは国鉄や電電公社の経験で広く国民に知られている

-

鈴木達治郎 猿田佐世 [編] 岩波ブックレット 岩波書店/520円(本体) 「なぜ日本は使いもしないプルトニウムをため続けるのか」。 米国のエネルギー政策、原子力関係者に話を聞くと、この質問を筆者らは頻繁に受けるという。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー研究機関GEPRはサイトを更新しました。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間

- 勝負は既についている? TSMC(熊本)vs.ラピダス(北海道)

- 核のゴミ vs 資源枯渇:将来世代により重い「ツケ」はどちらか

- 欧州洋上風力の物理的限界と日本への警鐘:第7次エネルギー基本計画を問い直す

- AI革命に対応できない電気事業制度は震災前の垂直統合に戻すべきだ

- トランプが気候変動は「いかさま」だという理由

- 厳寒ベルリンを襲ったブラックアウト:野放しの極左テロ、沈黙する公共メディア

- 排出量取引制度の直撃を受ける自治体ランキング

- フランスで原子力はなぜ受け入れられたのか

- 消費税級のステルス大増税となる排出量取引制度は導入を延期すべきだ

- 日本のAI敗戦を確定する排出量取引制度導入は延期すべきだ