富士山噴火の被害予測と防災

京都大学レジリエンス実践ユニット特任教授・名誉教授 鎌田 浩毅

富士山は日本を代表する「活火山」である。たとえば、『万葉集』をはじめとする過去の古文書にも、富士山の噴火は何度となく記されてきた。地層に残された噴火記録を調べると、富士山は過去5600年間に180回以上の噴火を繰り返してきた。これは平均すると約30年に1回の割合で噴火したことになる。

このように富士山は活火山としては非常に若く、人間に置き換えれば育ちざかりの小学生に相当するまだ活発な状態にある。実際、2000年秋には、富士山の地下で断続的な低周波地震が観測され、いまだ現役の活火山であることを世に知らしめた。

Rat0007/iStock

過去には頻繁に噴火してきた富士山だが、約300年前となる1707年に起きた宝永噴火を最後に、火山活動を停止している。次に噴火した場合はこの300年の間にため込んだエネルギーが一気に解放され、非常に深刻な被害をもたらすことが予想される。

では富士山が噴火した場合、どうような事態が予想されるのか。都市インフラやコンピュータは機能を停止し、日本社会全体に大きな影響を及ぼす恐れがある。富士山の噴火のリスクとその影響を知ることは防災上の重要課題と言っても過言ではない。今回は火山灰の降灰など富士山噴火で起きる被害予測について解説しよう。

火山灰の実体は、軽石や岩石が細かく砕かれたものであり、タバコや炭が燃えて残る灰とはまったく異なる。実は、火山灰の正体はガラスの破片であり、マグマ冷え固まったときに大量に生産される(鎌田浩毅著『マグマの地球科学』中公新書を参照)。

噴火によってマグマが空中に噴き上げられて急に冷やされて固まると、ガラスの状態になる。もしマグマが非常にゆっくりと冷えると、ガラスではなく結晶ばかりの塊になる。マグマが急冷したときだけ、ガラスになるのだ。

ガラス片である火山灰は、水に溶けることもなく、いつまでも消えることがない。乾燥すれば何週間も舞いあがり、雨が降るとまるでセメントのように固まってしまう。城の壁に使われている漆喰のように硬化するのである。

1707年に起きた宝永噴火で富士山は約200年ぶりの大爆発を起こした。火山灰と軽石が大量に噴出し、東方へ飛来した。大量に出た細かい火山灰は、偏西風に乗って横浜や江戸方面へ降り積もったのである(鎌田浩毅著『富士山噴火 その時あなたはどうする?』扶桑社を参照)。

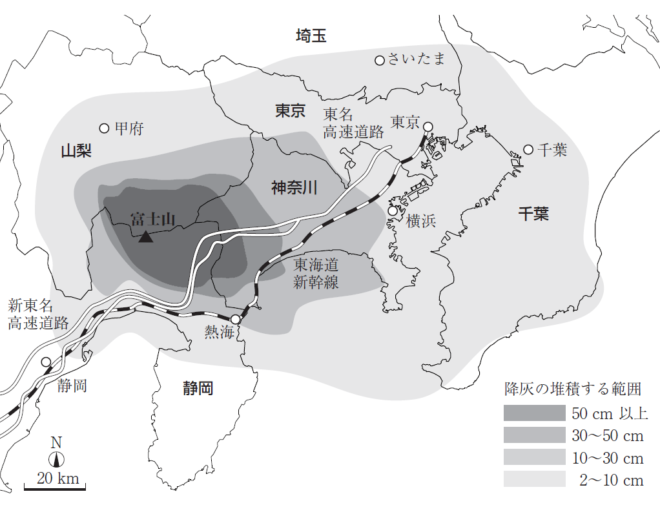

当時の武家に残された多数の古文書の調査によると、火山灰は横浜で10センチメートル、江戸では5センチメートルの厚さになったと推定されている(図1)。火山灰は10日以上も降りつづき、昼間でもうす暗くなった。

図1 富士山噴火によって降り積もる火山灰の厚さと降灰範囲。

鎌田浩毅著『富士山噴火と南海トラフ』(講談社ブルーバックス)による。

火山灰の被害予測と防災

火山灰が降り積もると普段の生活に大きな支障を来す場合がある。具体的には、火山灰が屋根に厚く積もると、その重さで屋根が押し潰される。また、道路に降った火山灰は下水道に入って排水管を詰まらせる。最初に、家屋への被害影響を見てみよう。

雪も火山灰も、屋根に降り積もることには変わりない。しかし火山灰は雪と違って、暖められても溶けて消えることがない。これが火山灰の被害をさらに大きくする原因となっている。したがって、降灰が止んだら直ちに屋根に積もった火山灰を下ろさなければならない。

加えて雪と異なり、地面に落とした火山灰はモウモウと舞いあがる。水で洗い流そうとしても、なかなか流れていかない。火山灰は水と一緒になると互いにくっついてしまうからだ。だから火山灰を排水溝に洗い流すと、すぐに詰まってしまう。濡れても乾いても始末に負えないのが火山灰なのである。

よって、火山灰はシャベルですくって袋に詰めて、ほかの場所へ持っていくしか処理する方法がない。もし噴火の規模が大きいと、灰の処分が大問題となる。たとえば、1955年以来、活火山の桜島では毎日のように火山灰が降っている。大量の火山灰が降ったとき、人々はそのつど土嚢に入れて対処してきた。火山灰の処理は力仕事なのである。

また、雨が降るとさらに危険な状況が生まれる。濡れた火山灰は屋根にこびりつく。すると水を含んで重くなり、そのすべての重量が屋根にかかるのである。具体的には、火山灰が屋根の上に1センチメートル降り積もったとすると、1平方メートルあたりの重さは10キログラムほどになる。

さらに雨で濡れた火山灰では、1平方メートルあたりの重さが20キログラム程度になる。このため、雨が降ったあとにしばしば家屋が潰れている(鎌田浩毅著『富士山噴火と南海トラフ』ブルーバックスを参照)。

フィリピン・ピナトゥボ火山の1991年6月15日の噴火では、このパターンの災害が起きた。噴火の当日に台風が襲ってきたため、大量の雨が降ったからだ。風下では、火口から40キロメートルを超える地域にまで、厚さ10センチメートル以上の火山灰が降り積もった。つまり、それだけで1平方メートルあたり100キログラムもの重さが屋根に加わったことになる。

さらに、降り積もった火山灰は水を含んで重量を増した。このために、おびただしい数の家屋が被害を受けた。火山灰の重みだけなら耐えられた屋根も、雨が降って水の重さが加わることで潰れたのである。とくに避難所となった建物が倒壊したことで、多数の犠牲者が出た。これらの災害による死者は総計700人以上にのぼった。

このように、屋根に積もった火山灰は非常に危険である。また、倒壊せず一見無傷に見える場合でも、建物がゆがんでいれば同様に危険なため非常に厄介である。一般に噴火のあとは強い上昇気流が発生するため、火山の上に立ち昇った雲から大量に雨が降ることが多い。よって、ピナトゥボ火山の場合のように噴火の当日に台風がこなくても、大雨になるのだ。したがって、火山灰と降雨の複合災害が起きる確率はきわめて高い。

富士山では宝永噴火と同じ量の火山灰が降った場合の被害予測がなされているが、これによると、50センチメートル積もると木造家屋の半数は倒壊するという。このように火山灰の降灰は、住居等を破壊するなど深刻な被害を発生する。ちなみに2004年の政府の発表によれば、その経済的被害額は2兆5000億円に上る。

ちなみに、火山が大噴火すると気候変動を引き起こすことがあり、本欄でも「地球温暖化に関する地球科学の視点ー長尺の目」という論考(2021/07/27)を発表した。しかし、次回の富士山噴火はこうした規模にはならず、地球温暖化を相殺するような噴火には至らないと予想される。

もともと地球寒冷化を引き起こす規模の噴火は、マグマの噴出後に巨大な陥没地である「カルデラ」を形成するタイプであり、富士山にはカルデラ噴火をした記録はない(鎌田浩毅著『火山噴火』岩波新書を参照)。それでも静岡・山梨・神奈川の三県に加えて首都圏に甚大な被害をもたらす国家危機管理上の喫緊課題であることには変わりない。

編集部より:この記事は国際環境経済研究所 2021年10月18日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は国際環境経済研究所公式ページをご覧ください。

関連記事

-

バイデン大統領は1.5℃を超える地球温暖化は「唯一最大の、人類の存亡に関わる、核戦争よりも重大な」危機であるという発言をしている。米誌ブライトバートが報じている。 同記事に出ている調査結果を見ると「人類存亡の危機」という

-

7月21日、政府の基本政策分科会に次期エネルギー基本計画の素案が提示された。そこで示された2030年のエネルギーミックスでは、驚いたことに太陽光、風力などの再エネの比率が36~38%と、現行(19年実績)の18%からほぼ

-

エネルギー政策の見直し議論が進んでいます。その中の論点の一つが「発送電分離」です。日本では、各地域での電力会社が発電部門と、送電部門を一緒に運営しています。

-

福島原発事故をめぐり、報告書が出ています。政府、国会、民間の独立調査委員会、経営コンサルトの大前研一氏、東京電力などが作成しました。これらを東京工業大学助教の澤田哲生氏が分析しました。

-

「気候危機説」を煽り立てるために、現実的に起きそうな範囲を大きく上回るCO2排出シナリオが用いられ続けてきた。IPCCが用いるSSP5-8.5排出シナリオだ。 気候危機論者は、「いまのままだとこのシナリオに沿って排出が激

-

直面する東京電力問題において最も大切なことは、1.福島第一原子力発電所事故の被害を受けた住民の方々に対する賠償をきちんと行う、2. 現在の東京電力の供給エリアで「低廉で安定的な電気供給」が行われる枠組みを作り上げる、という二つの点である。

-

ここ数回、本コラムではポストFIT時代の太陽光発電産業の行方について論考してきたが、今回は商業施設開発における自家発太陽光発電利用の経済性について考えていきたい。 私はスポットコンサルティングのプラットフォームにいくつか

-

ドイツの景気が急激に落ち込んでいる。主原因は高すぎるエネルギー価格、高すぎる税金、肥大した官僚主義。それに加えて、足りない労働力も挙げられているが、これはちょっとクエスチョン・マークだ。 21年12月にできた社民党政権は

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間