IPCC報告の論点㊶:CO2濃度は昔はもっと高かった

Natalia Darmoroz/iStock

2021年8月に出たIPCCの報告の要約の図Figure TS.9を見ると、CO2濃度上昇し、過去200万年で最高の水準に達した、としている。こう言うと、まるで未曽有の危険領域に達したかのようだ。

要約の図 Figure TS.9

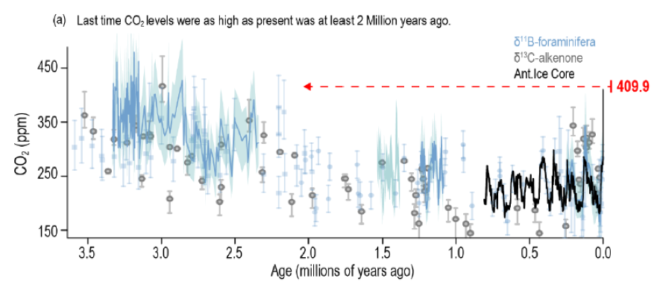

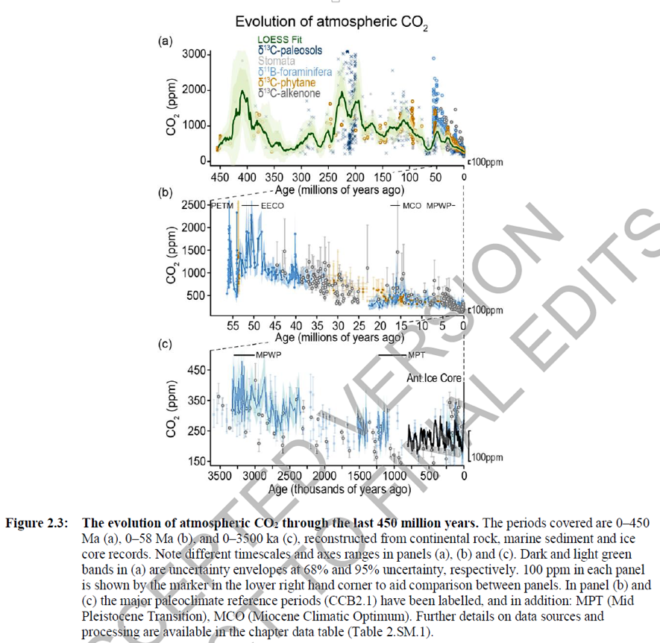

けれども、本文をひっくり返して図Figure 2.3を見ると、昔はもっとCO2濃度が高かったことが分かる。

本文の図Figure 2.3

図の上から順に(a)は過去4.5億年、(b)は過去5500万年、(c)は過去350万年。さまざまな点があるが、これは地層中の堆積物の同位体の分析による測定値。

かなり誤差が大きいが、総合的な推計値と誤差範囲も記してある。

これを見ると、過去の地球では500ppmや1000ppmになるのは当たり前であり、現在の410ppmや「産業革命前」とされる280ppmというのは、むしろ地球の歴史から見れば極めて低いCO2濃度であることが分かる。

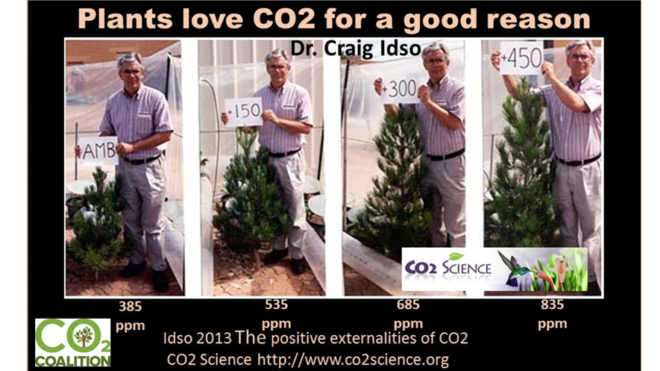

じつは植物の立場からすれば、今の地球は未だ、CO2の飢餓状態だ。

だからこそ、CO2濃度を高めてやると、たいていの植物の生育は良くなる。写真はある実験例で、CO2濃度が高いほど光合成が盛んになって、植物がよく育っている。

もちろん、もしもCO2が急激な気候変動をもたらすといったことがあれば、それには害がある。だがその兆しはいまのところ全く無い。

CO2それ自体はむしろ植物を育て、生態系を豊かにするものだ。CO2濃度が増えるといっても、それ自体には、全く問題はない。

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉖:CO2だけで気温が決まっていた筈が無い

・IPCC報告の論点㉗:温暖化は海洋の振動で起きているのか

・IPCC報告の論点㉘:やはりモデル予測は熱すぎた

・IPCC報告の論点㉙:縄文時代の北極海に氷はあったのか

・IPCC報告の論点㉚:脱炭素で本当にCO2は一定になるのか

・IPCC報告の論点㉛:太陽活動変化が地球の気温に影響した

・IPCC報告の論点㉜:都市熱を取除くと地球温暖化は半分になる

・IPCC報告の論点㉝:CO2に温室効果があるのは本当です

・IPCC報告の論点㉞:海氷は本当に減っているのか

・IPCC報告の論点㉟:欧州の旱魃は自然変動の範囲内

・IPCC報告の論点㊱:自然吸収が増えてCO2濃度は上がらない

・IPCC報告の論点㊲:これは酷い。海面の自然変動を隠蔽

・IPCC報告の論点㊳:ハリケーンと台風は逆・激甚化

・IPCC報告の論点㊴:大雨はむしろ減っているのではないか

・IPCC報告の論点㊵:温暖化した地球の風景も悪くない

■

関連記事

-

国の予算の使い方が、今批判を集めている。国の活動には、民間と違って、競争、市場による制約がないため、予算の無駄が生まれやすい傾向があることは確かだ。

-

熊本県、大分県など、九州で14日から大規模地震が続いている。1日も早い復旧と被災者の方の生活の回復を祈りたい。この地震でインフラの復旧の面で日本の底力に改めて感銘を受けた。災害発生1週間後の20日に、電力はほぼ全戸に復旧、熊本県内では都市ガス、水道は9割以上が復旧した。

-

バイデン政権で気候変動特使になったジョン・ケリーが米国CBSのインタビューに答えて、先週全米を襲った寒波も地球温暖化のせいだ、と言った。「そんなバカな」という訳で、共和党系ウェブサイトであるブライトバートでバズっている。

-

産経新聞によると、5月18日に開かれた福島第一原発の廃炉検討小委員会で、トリチウム水の処理について「国の方針に従う」という東電に対して、委員が「主体性がない」と批判したという。「放出しないという[国の]決定がなされた場合

-

「2050年のカーボンニュートラル実現には程遠い」 現実感のあるシナリオが発表された。日本エネルギー経済研究所による「IEEJ アウトルック 2023」だ。(プレスリリース、本文) 何しろここ数年、2050年のカーボンニ

-

9月24日、国連気候サミットにおいて習近平国家主席がビデオメッセージ注1)を行い、2035年に向けた中国の新たなNDCを発表した。その概要は以下のとおりである。 2025年はパリ協定採択から10年にあたり、各国が新しい国

-

風評被害: 根拠のない噂のために受ける被害。特に、事件や事故が発生した際に、不適切な報道がなされたために、本来は無関係であるはずの人々や団体までもが損害を受けること。例えば、ある会社の食品が原因で食中毒が発生した場合に、その食品そのものが危険であるかのような報道のために、他社の売れ行きにも影響が及ぶなど。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 IPCC報告を見ると、不吉な予測が多くある。 その予測は

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間