振りかざす正義への違和感-福島事故の強制起訴めぐり

ユダヤ人は祈りのときにヒラクティリーという帽子をかぶる。そこから出た紐が右手と左手に結ばれる。右手はユダヤでは慈愛を象徴し「あなたの行いが慈愛に満ちるように、そしてそれが行き過ぎないように」、左手は正義を象徴し「あなたが正義を振りかざしすぎないように」という意味を込めているそうだ。愛と正義のバランスは難しいし、過剰にならないために歯止めが必要だ。次のニュースが賛美一色になり正義を称える声があふれる中で、私はこの話を思い出した。

東京電力福島第1原発の事故をめぐり、勝俣恒久元会長ら旧経営陣3人が業務上過失致死傷罪で強制起訴されるという。

反原発を標榜する市民団体による告訴・告発を受けて2年前に東京地検が不起訴とした事案だ。東京第5検察審査会が起訴すべきだと2度目の議決をした。国民から選ばれた検察審査員11人中、8人以上が刑事責任を認め、強制起訴をするべきであると判断した。

大事故を起こした経営者に責任を追及するのは当然と言えよう。しかし筆者には違和感がある。

この問題は刑事事件として、責任を追及するのは難しい。さらに福島事故の後の社会混乱まで、東電経営陣に押しつけようとしているようだ。さらに「東電叩き」で利益を得ようとする、騒ぐ人のやましい意図も見え隠れする。

刑事処罰よりも、損害賠償や行政法上の事業者への処罰を行い、さらに東電自らによる情報開示と反省行動、次の事故対策への貢献によって問題を解決していくべきと、筆者考える。

3つの論点を分析

問題は3つあると、筆者は考える。

第1に、法的な問題だ。

今回の検察審査会による判断では、元会長らは津波対策を行ったために、原発事故により東電関係者が負傷したことや、避難中の患者が衰弱死したことなどに責任があり、業務上過失致死傷罪にあたるとされた。しかし、これを罪に問うことは難しそうだ。

2年前に元会長らを不起訴とした東京地検は、事故の発生前に東日本大震災と同規模の地震や津波が起きることは専門家も想定していなかったなどの理由で、慎重に判断したと報道で伝えられている。業務上過失致死傷罪を適用するには、漠然とした危機感にとどまらず、具体的な危険を認識しながら、明白な過失を犯していたことを立証する必要がある。

一方で今回の審査会の判断では「原発事故は取り返しがつかない。勝俣元会長らは『万が一』にも備えておかなければならない高度な注意義務を負っていた」と指摘。極めて高度な注意義務を経営陣に求めた。

当事者だった勝俣恒久元会長は、メディアなどの取材に答えて「想定を超える津波への対策についてはさまざまな情報があり、科学者によって考え方も違う。すべてを設備に反映していくのは無理だった」と主張しているという。

たしかに東電の原発の運営には問題があった。しかし上記の業過傷の要件に適度に当てはまるか、かなり立証は難しいであろう。

また会社法には、「株式会社の取締役などの経営者が行った合法的な判断を、事後的に裁判所が審査することについて一定の限界を設ける」という考えがある。「経営判断の原則」という。経済活動の自由を確保するためだ。

もちろん福島事故のような問題では議論の余地はあろう。しかし、こうした事後的な責任追及を過度に行うことは、原子力やエネルギー事業における萎縮を生みかねない。その実行は慎重であるべきだ。

第2の問題として、責任の所在だ。

幸いなことに、原発事故によって拡散した放射性物質は、人体に影響を与えるものではなかった。福島で原発事故によって拡散した放射性物質によって、健康被害が起こることは、これまでもなかったし、これからもないであろう。

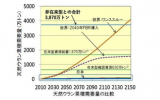

しかし、原発事故の後の社会混乱は、無駄なものが多かった。それは一部の人のパニック、そしてデマ拡散者の異常な活動によるものだ。実際の被害に加えて、事故対策の失敗によって被害は拡大した面がある。放射能のせいではない災害関連死は福島で2000人程度になっている。

もちろん原発事故は東電に責任がある。しかし事故後の混乱、そしてそれによる人々の健康被害は、デマ拡散者や行政、パニックに陥った人々が責任の一端を背負うべきだ。責任を追及すべき相手がずれている。

行政や政治は、福島事故の後で、東電に責任を負わせて、自分の問題への責任追及をそらそうとした面がある。デマ拡散者は自分の責任を振り返らないという卑劣な行動を続けている。今回の強制起訴も、東電だけに責任を負わそうとする動きの一貫に思える。

これでは社会正義の実現などできない。そして福島原発事故とデマ、社会混乱の関係を総括し、反省しないと、また大規模な事故が発生したときに同じ混乱を繰り返すだろう。

第3に、この強制起訴の告発を行い、騒ぎを大きくしようとの運動をしている人々の問題だ。今回の強制起訴では、反原発の活動を繰り返す左派弁護士、そして福島原発の訴訟団とその関係者が積極的にそれを行った。

原発事故による放射性物質が、健康被害が起きない程度である以上、東電の賠償を打ち切り、可能な限り早く原状復帰、そして福島の被災地区の復興作業を始めるべきである。その方が、経費も安く済む。東電は経営破綻しており、その賠償や負担の原資は国の支援である以上、国民負担も減る。

しかし訴訟や賠償を長引かせて利益を得る立場の人もいる。一部法曹関係者や賠償の受給者、そして反原発の政治活動家だ。そうした人は東電を叩き続ける傾向がある。もちろん、その行動は正義感に基づいていることは否定しない。しかし、自分の利益のために、東電批判の騒ぎを大きくしようと動いているように見える。今回の強制起訴の背後にも、そうした意図が垣間見える。

感情に流されない「法の支配」を

今回の強制起訴では「東電の経営者を懲らしめる」という懲罰の意図が強く働いている。そして、それによって、さまざまな弊害が生じる可能性がある。

もちろん社会正義の実現、そして悪人への責任追及はどんな社会問題でも必要だ。しかし一時の感情による恣意的な社会の懲罰ではなく、人間の倫理、社会規範に基づく法を定め、それを冷静に適用し、人権の擁護、社会秩序の維持を行うのが、今の日本で行われる「法の支配」の考えではないだろうか。残念ながら、今回の強制起訴は、そうした考えではなく、民意に引っ張られているように思う。

ただし強制起訴をするとなった以上、その営みを建設的なものにしたい。なぜ津波判断が行われなかったのか。福島原発の安全をめぐる経営判断で瑕疵はなかったのか。これらは裁判そのものの目的ではないが、法廷で改めて検証してほしい。そしてその教訓を、次の原子力の安全、また巨大プラントの運営のために、活かしてほしい。

原子力をめぐっては「正義」を訴える声が大きすぎる。その内実を検証し、別のやましい意図を持った叫びを切り分け、社会全体に役立つ正義の実現を考えたい。福島原発事故から4年が経過した。冷静に問題を眺めるべき時にきている。この強制起訴を、社会における落ち着いた議論の始まりにしたい。

(2015年8月3日掲載)

関連記事

-

高速増殖炉「もんじゅ」の廃炉決定を受けて、7日に政府の「高速炉開発会議」の初会合が開かれた。議長の世耕弘成経済産業相は冒頭で「高速炉の開発は必要不可欠だ」と述べた。これは高速増殖炉(FBR)に限らず広く高速炉(FR)を開

-

次世代の原子炉をめぐって、政府の方針がゆれている。日経新聞によるとフランス政府は日本と共同開発する予定だった高速炉ASTRIDの計画を凍結する方針を決めたが、きのう経産省は高速炉を「21世紀半ばに実用化する」という方針を

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー問題のバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。

-

「トンデモ本」というのを、ご存じだろうか。著者の思い込み、無知などによる、とんでもない話を書いた本の呼び方だ。「日本トンデモ本大賞」というものもあり、20年前の第1回は、「ノストラダムス本」が受賞している。当時、かなりの人が1999年7月に人類は滅亡するという、このトンデモないこじつけの予言を信じていた。2011年は大川隆法氏の『宇宙人との対話』が選定されている。

-

前回の上巻・歴史編の続き。脱炭素ブームの未来を、サブプライムローンの歴史と対比して予測してみよう。 なお、以下文中の青いボックス内記述がサブプライムローンの話、緑のボックス内記述が脱炭素の話になっている。 <下巻・未来編

-

原子力発電所の安全目標は長年店晒しだった 福一事故の前、2003年に旧原子力安全委員会が安全目標案を示している。この時の安全目標は以下の3項目から構成されている。 ①定性的目標:原子力利用活動に伴って放射線の放射や放射性

-

東京都や川崎市で、屋上に太陽光パネル設置義務化の話が進んでいる。都民や市民への事前の十分な説明もなく行政が事業を進めている感が否めない。関係者によるリスク評価はなされたのであろうか。僅かばかりのCO2を減らすために税金が

-

ここ数回、本コラムではポストFIT時代の太陽光発電産業の行方について論考してきたが、今回は商業施設開発における自家発太陽光発電利用の経済性について考えていきたい。 私はスポットコンサルティングのプラットフォームにいくつか

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間