自家発太陽光発電の経済性と商業施設の開発~ポストFITの行方

ここ数回、本コラムではポストFIT時代の太陽光発電産業の行方について論考してきたが、今回は商業施設開発における自家発太陽光発電利用の経済性について考えていきたい。

私はスポットコンサルティングのプラットフォームにいくつか登録しているのだが、最近はこの種の案件の問い合わせが非常に多い。内容としては、

「この度商業施設の開発をすることになったのだが、最先端のエネルギー技術を導入することを検討している。ひいてはどのような考え方で再エネ(≒太陽光発電)設備の導入を図るべきか」

というようなところである。こうした問い合わせに対して言うことはほぼ同じなので、以下に簡単にまとめておくことにする。

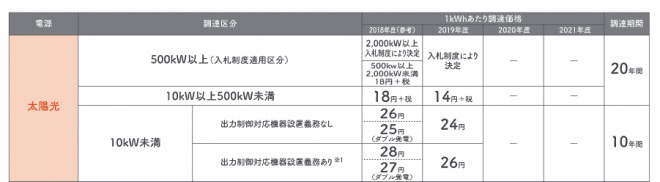

まず大前提として、太陽光発電の新規開発に関しては、全量固定価格買取制度(FIT)で採算を取ることはほぼ不可能になったと言っても良いだろう。太陽光発電のFITにおける買取価格および買取期間は、2019年度から14円/kWh、20年間、と設定され、500kW以上の案件は入札対象となった。これは条件が良ければスレスレ新規の開発計画が成立しうる水準ではある。ただ経済産業省は中期的には太陽光発電に関しては7円/kWhを買取価格の目標とすることを公言している。今後とも7円/kWhを目指して買取価格が下がっていくことを考えれば、当面FITを前提として新規の太陽光発電設備の導入を計画することは無謀といってもよいだろう。

経済産業省・資源エネルギー庁資料(https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/data/kaitori/2019_fit.pdf)から

それでは太陽光発電市場にもう未来がないのか、というと決してそうではなく、自家発電―余剰売電市場の拡大が期待されている。これはいささかマッチポンプのような話でもあるのだが、2012年以降、再エネ賦課金および原子力発電停止の影響で国内の電気料金は大幅に上昇した。2010年度の時点では高圧用途の産業向け電力料金は13~14円/kWhであったが、現在では16円前後で推移している。また再エネの導入が進んだ結果、2019年度の再エネ賦課金は2.95円/kWhと設定されており、概ね原価で3円/kWh、賦課金で3円/kWh、合計6円/kWh程度コストが上昇したことになる。

この結果、現在高圧の電力料金の単価は20円/kWh近くにまで上昇しており、逆説的に太陽光発電の自家発電―自家消費の経済効果は大きく上昇した。そして今後ともこうした傾向が大きく変わることは想像しがたい。

他方で、2019年からFITの買取期間を終える住宅向け太陽光発電設備が大量に発生することもあり、FIT外での太陽光発電システム発の電気の買取メニューも充実してきており、これも自家発電設備導入にあたっては追い風となる。

簡単なモデルを考えてみよう。

自家発電用に太陽光発電施設を導入した場合、発電した電力の用途は以下の3つに大きく分けられる。

①自家消費(便益:20円/kWh)

②余剰電力の外部販売(便益:10円/kWh)

③出力制御(便益:0円/kWh)

③の出力制御は、せっかく発電できる電気を使わない、ということなのでそれを「用途」というかは微妙なところだが、この際細かい論点は見逃してほしい。

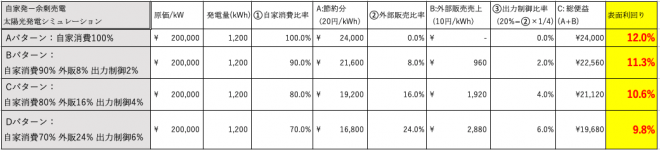

上の表はこうした枠組みの中でいくつかの前提をおいて自家発―余剰売電の経済性を評価したものである。具体的には、

・太陽光発電システムの建設費は20万円/kW

・太陽光発電システム1kWあたり年間1200kWh発電する

・自家消費は20円/kWhの経済的便益がある

・余剰電力を売電をした場合10円/kWhで売れるが、そのうち20%は出力制御がかかる

という前提を置いて、

Aパターン:自家消費100%

Bパターン:自家消費90% 外販8% 出力制御2%

Cパターン:自家消費80% 外販16% 出力制御4%

Dパターン:自家消費70% 外販24% 出力制御6%

という4つのパターンの表面利回り(単年利益/投資額)を計算したものである。結果は、

Aパターン:表面利回り12%

Bパターン:表面利回り11.3%

Cパターン:表面利回り10.6%

Dパターン:表面利回り9.8%

となった。投資判断水準というものは各企業によって異なるものであるが、一般的に概ね表面利回り10%を超えれば投資対象になりうると言っても良いと思うので、(この試算に基づけば)自家消費比率70%程度になるような水準までなら太陽光発電システムを導入しても経済性があると言えるのではないかと思う。

もちろんこの試算は簡単な考え方を示したものに過ぎず、発電量の精査やメンテナンス費や税金などの諸費を考慮していない粗いものに過ぎないことを念のため付言しておく。

いずれにしろ電気料金が大幅に上がったことで、自家発電システムとしての太陽光発電システムの経済性は向上しており、今後の不動産開発、特に商業施設の開発はこうした前提を踏まえてエネルギーマネジメントが差別化の要素となっていくことはほぼ確実と言ってもよく、ここに良くも悪くもポストFIT 時代の太陽光発電産業の行く末はかかっていると言えるだろう。

関連記事

-

日独エネルギー転換協議会(GJTEC)は日独の研究機関、シンクタンク、研究者が参加し、エネルギー転換に向けた政策フレームワーク、市場、インフラ、技術について意見交換を行うことを目的とするものであり、筆者も協議会メンバーの

-

各種機関から、電源コストを算定したレポートが発表されている。IRENAとJ.P.Morganの内容をまとめてみた。 1.IRENAのレポート 2022年7月13日、国際再生可能エネルギー機関(IRENA)は、「2021年

-

おかしなことが、日本で進行している。福島原発事故では、放射能が原因で健康被害はこれまで確認されていないし、これからもないだろう。それなのに過剰な放射線防護対策が続いているのだ。

-

気候・エネルギー問題はG7広島サミット共同声明の5分の1のスペースを占めており、サミットの重点課題の一つであったことが明らかである。ウクライナ戦争によってエネルギー安全保障が各国のトッププライオリティとなり、温暖化問題へ

-

昨年9月1日に北海道電力と東北電力の電力料金値上げが実施された。これで、12年からの一連の電力値上げ申請に基づく料金値上げが全て出そろったことになる。下表にまとめて示すが、認可された値上げ率は各電力会社の原発比率等の差により、家庭等が対象の規制部門で6・23%から9・75%の範囲に、また、工場やオフィスビルを対象とする自由化部門で11・0%から17・26%である。

-

日本は2050年ネット・ゼロに向けて基準年(2013年)から直線的にCO2が減っている。日本政府はこのことを「着実に削減を進めている」と評価しており、環境大臣は直線に乗っていることを「オン・トラック」と発言している(図1

-

国連のグレーテス事務局長が、7月28日にもはや地球は温暖化どころか〝地球沸騰化の時代が到来した〟と世界に向けて吠えた。 同じ日、お笑いグループ・ウーマンラッシュアワーの村本大輔氏がX(ツイッター)上で吠えた。 村本氏の出

-

ICRP勧告111「原子力事故または放射線緊急事態後における長期汚染地域に居住する人々の防護に対する委員会勧告の適用」(社団法人日本アイソトープ協会による日本語訳、原典:英文)という文章がある。これは日本政府の放射線防護対策の作成で参考にされた重要な文章だ。そのポイントをまとめた。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間