再エネコスト算定にLCOEを使ってはいけない

vchal/iStock

各種機関から、電源コストを算定したレポートが発表されている。IRENAとJ.P.Morganの内容をまとめてみた。

1.IRENAのレポート

2022年7月13日、国際再生可能エネルギー機関(IRENA)は、「2021年の再生可能エネルギー発電コスト」を発表した。

Renewable Power Generation Costs in 2021 – Executive Summary (irena.org)

それによれば、

- 2021年に新たに導入された再生可能エネルギーの3分の2にあたる163GWのコスト(LCOE:平準化コスト)は、G20の世界で最安価な石炭火力より低い。

- 今日のエネルギーと気候の緊急事態に対処するために、コスト競争力のある自然エネルギーが重要な役割を果たす。

- 太陽及び風力エネルギー(再エネ)はプロジェクトのリードタイムが比較的短い。ネットゼロの実現のために、化石燃料を迅速に削減し段階的に廃止を目指すことが必要で、その過程で化石燃料が引き起こすマクロ経済上の損害抑制のために、各国の努力が欠かせない。

この結果は、2021年8月に経済産業省が公表した「電源の2030年における発電コストの精査結果」とほぼ同じである。

このコスト試算については、送電網への接続費、バックアップ電源や系統安定化費用などが含まれていないという批判が出ていた。

2. J.P.Morganのレポート

一方、本年5月J.P.Morganは「年次エネルギーペーパー」を発表した。

12th Annual Energy Paper | J.P. Morgan Private Bank (jpmorgan.com)

今回の欧州でのエネルギー危機について、次の3つの見解を述べている。

- エネルギーの転換は、技術、ヘルスケア、その他のセクターの転換とは大きく異なる。

- 電力の脱炭素化は進んでいるが、工業生産、運輸、暖房の脱炭素化は大幅に遅れている。

- 自然エネルギーで速やかに代替できると考えて化石燃料の生産を削減した国は、経済的・地政学的に大きな問題に直面している。

【2050年の脱炭素】

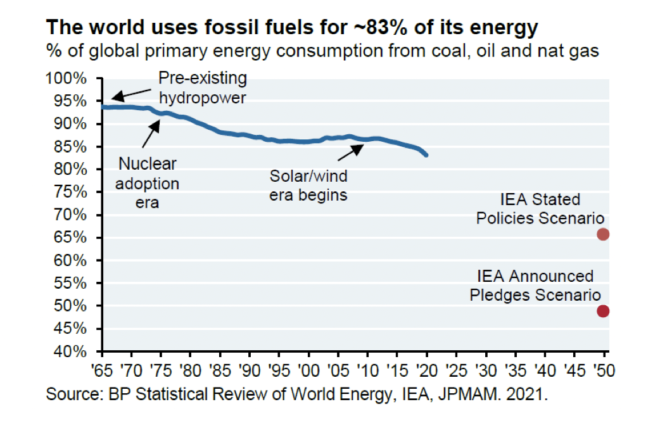

IEA予測によれば、世界はまだ化石燃料に依存する可能性があり、2050年の世界の化石燃料依存度はまだ66%である。

世界の一次エネルギーに占める化石燃料の割合は、大規模な投資により、やや速いペースで減少している。再エネの調達価格は、過去10年間で大幅に低下したが、先進国、途上国を問わず、化石燃料への依存度は高い(欧州でさえ70%)。

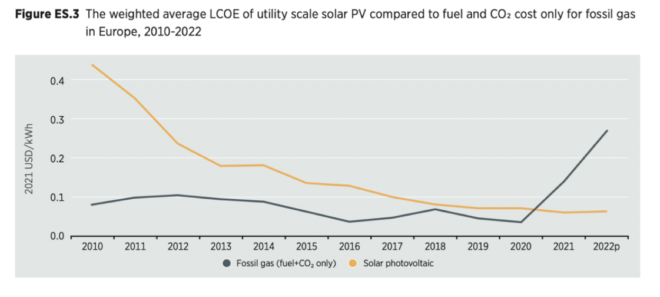

【電源コスト】

再エネと化石燃料と比較するLCOE(平準化コスト)は、変化のペースを測る指標として使用すれば誤解を招く。このような疑わしいLCOEの統計に多くの時間を費やして議論すべきではない。

LCOEには、再エネによる送電網への高い普及率を可能とする実際のコスト、例えば、i)再エネの供給エリアを拡大するための送電への投資 ii)バックアップのための火力発電 iii)電力会社規模の蓄電池の資本コストとメンテナンスなどが含まれていない。

【系統脱炭素化】

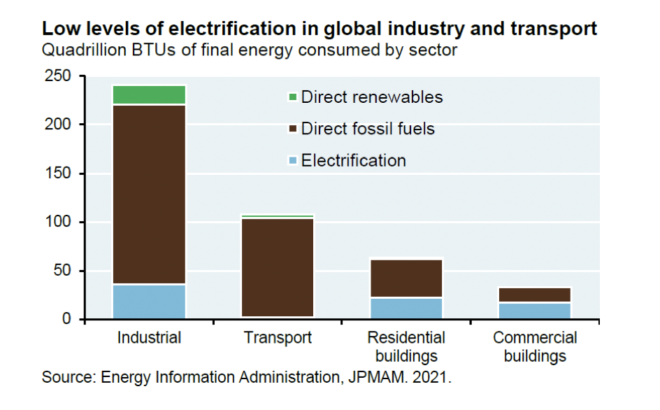

産業用エネルギー、暖房、交通が低電化のために系統脱炭素化の効果は限定的である。

【先進国と途上国の間にエネルギー格差】

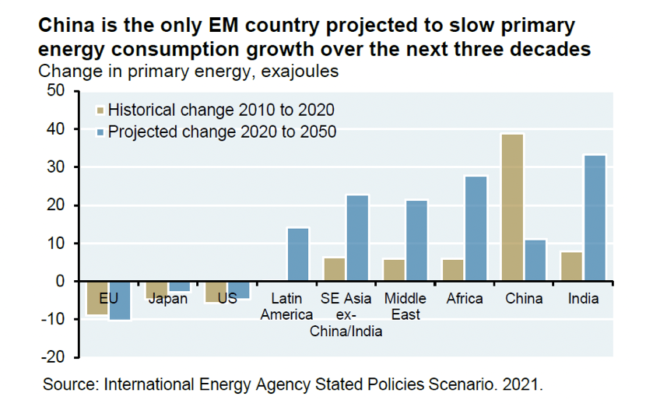

過去25年間、先進国は炭素集約型の製造業の多くを発展途上国にシフトさせた。今後も、先進国はエネルギー消費の削減を続けるのに対し、途上国のエネルギー消費量は増加の一途をたどる。

世界でのエネルギー効率は高まっているがCO2の排出量は増加の一途であるため、脱炭素化を進めるには、化石燃料の消費量を減らすのではなく、化石燃料を代替する電源を目指すことが必要である。

結局、代替化の評価基準の一つとしてIRENAや経済産業省などでLCOEが使われているが、そのLCOEには留意すべき重要な点や限界があることを肝に銘じておくべきだ。

3. LCOEからFCOEに

要約すると、LCOEは、発電機の生涯に渡る発電量の平均的な正味現在価値を示す指標であり、異なる発電方式を一貫して比較するために使われる。しかし、分散型発電機と非分散型発電機の比較にはほとんど適用できず、使えばいらぬ誤解や誤った判断に導く。

LCOEは、再エネ発電所が発送電型の化石燃料発電所と同じであると仮定している。さらに、再エネは、バックアップ発電機やバッテリー、送電線など、より多くのインフラを必要とするため、消費者への電力コストを5倍から10倍にする可能性がある。そうであれば、2050年脱炭素を目指した大規模な再エネ導入など不要ではなかろうか。

現在、参考となるレポートや文献は少ないので、全体を包括した再エネ電源コストについて具体的な議論をするのは難しい。経済産業省や環境省などで、委託事業として具体的なモデルやシナリオを想定し、LCAの観点も入れて精確なコストであるFCOE(Full cost of electricity)を計算されてはいかがだろう。

関連記事

-

アゴラ研究所・GEPRは12月8日にシンポジウム「持続可能なエネルギー戦略を考える」を開催しました。200人の方の参加、そしてニコニコ生放送で4万人の視聴者を集めました。

-

NHKスペシャル「2030 未来への分岐点 暴走する温暖化 “脱炭素”への挑戦(1月9日放映)」を見た。一部は5分のミニ動画として3本がYouTubeで公開されている:温暖化は新フェーズへ 、2100年に“待っている未

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。

-

英国イングランド銀行が、このままでは気候変動で53兆円の損失が出るとの試算を公表した。日本でも日経新聞が以下のように報道している。 英金融界、気候変動で損失53兆円も 初のストレステスト(日本経済新聞) 英イングランド銀

-

今回の大停電では、マスコミの劣化が激しい。ワイドショーは「泊原発で外部電源が喪失した!」と騒いでいるが、これは単なる停電のことだ。泊が運転していれば、もともと外部電源は必要ない。泊は緊急停止すると断定している記事もあるが

-

運転開始から40 年前後が経過している原子炉5基の廃炉が決まった。関西電力の美浜1、2号機、日本原子力発電の敦賀1号機、中国電力島根1号機、九州電力玄海1号機だ。これは40年を廃炉のめどとする国の原子力規制のルールを受けたものだ。ただしこの決定には問題がある。

-

日韓関係の悪化が、放射能の問題に波及してきた。 このところ立て続けに韓国政府が、日本の放射能について問題提起している。8月だけでも、次のようなものが挙げられる。 8月8日 韓国環境部が、ほぼ全量を日本から輸入する石炭灰の

-

アメリカは11月4日に、地球温暖化についてのパリ協定から離脱しました。これはオバマ大統領の時代に決まり、アメリカ議会も承認したのですが、去年11月にトランプ大統領が脱退すると国連に通告し、その予定どおり離脱したものです。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間