COP27閉幕、途上国に年間14兆円払いますか?

imagedepotpro/iStock

エジプトで開催されていたCOP27が終了した。報道を見ると、どれも「途上国を支援する基金が出来た」となっている。

COP27閉幕 “画期的合意” 被害の途上国支援の基金創設へ(NHK)

けれども、事の重大さを全く分かっていないようだ。じつは莫大な国民負担になりかねない。以下、説明しよう。

そもそもなぜこのような基金が出来ることになったか、その経緯については、以前に書いた。

要するに、先進国自身が「いまの異常気象は全て人間のCO2のせいだ」と(嘘だけれど)自白し、「もうCO2はゼロにしなければならない」と説教してきたので、ならば、歴史的に沢山CO2を出してきた先進国が、途上国の分まで全て金を払え、というのは至極当然の理屈になるのだ。

COP27では、結局、この途上国の主張が通ってしまった。以下、決定文書を読んでみよう。

まずはパリ協定事務局のCOP27の直後のプレスリリースから。

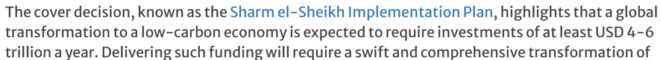

「シャルム・エル・シェイク実施計画と呼ばれる総括決定では、低炭素経済への世界的な転換には、少なくとも年間4~6兆米ドルの投資が必要と予想されることが強調されています。」と書いてある。該当箇所は以下:

年間4~6兆ドルといえば日本のGDPより多い。ではこのお金は誰が払うのか? リンクを辿って、ここで言及されている「実施計画」を見てみる。

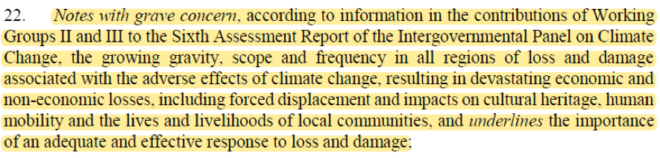

すると、まず気候変動による被害(ロス&ダメージという交渉用語で呼ばれる)を深刻に懸念している、としたうえで、

被害に対応する基金の設立を歓迎する、と書いてある。

そして、金額の相場がその後に書いてある。

まず「低炭素経済への世界的な転換には、少なくとも年間4~6兆米ドルの投資が必要」という先ほど紹介したプレスリリースの文言が書いてあって、

重要なのはこの次。途上国への資金支援のニーズは2030年までに5.8から5.9兆ドル、となっている。

何のための資金ニーズかといえば、「増大する気候変動による影響」と、CO2等の排出削減と、気候変動への適応の3つの合計、となっている。(国別決定寄与Nationally Determined Contributionの実施というのが、排出削減と適応のことを指す。適応というのは気候変動に対応して堤防などのインフラ投資などをすること)。

2030年までの期間で約6兆ドルということだから、仮に2024年から2029年の6年間で平均するとすれば、毎年1兆ドルということになる。

ちなみにこの文はとても複雑で、いかにも国際交渉で出来上がった文言だ。この金額を先進国がすでに約束したという訳ではまったく無い。だが結局のところ「年間1兆ドル」という相場がここで提示されたことの意味合いはきわめて重要だ。

さて先ほどの「基金の設立を歓迎」という文に戻り、そこの脚注12と13を辿ると、これまた読みにくい交渉用語ながら、「被害(ロス&ダメージ)に対応する基金を設立する」、と書いてある。

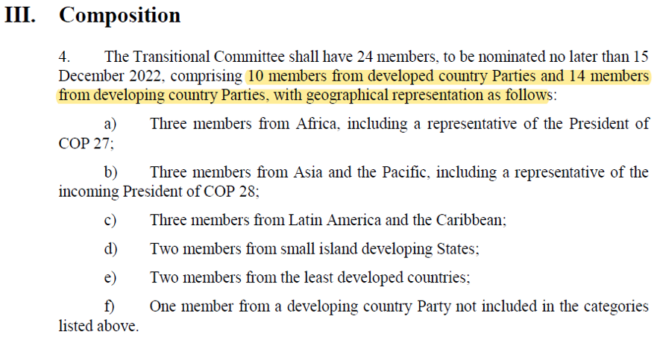

今後の進め方については、移行委員会(Transitional Committee)を設立し、来年のCOP28に対して提言する、となっている。この移行委員会のメンバー構成は先進国10人に対して途上国14人となっている。

途上国の人数が多いので、自ずと途上国主導の議論がなされるだろう。また、来年のCOP28の議長国はUAEで、今年のエジプト同様にこれまた途上国だから、これから1年間、この基金を議題のトップに据えて、猛攻を仕掛けてくるだろう。

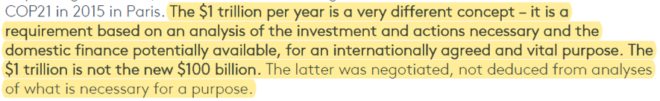

ときに「年間1兆ドル」という相場感であるが、前回記事で紹介した英国のスターンらの論文と同じである。同論文では、この1兆ドルというのは途上国の資金ニーズの分析に基づくものであり、これまで1000億ドルは単に交渉で決まった数字なので、概念が全く違う、と強調している:

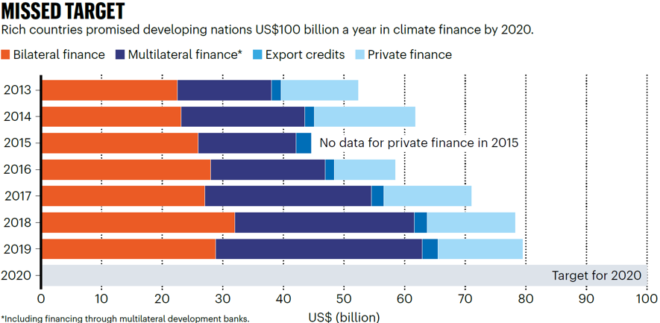

ところで、1000億ドルと言う金額はパリ協定で約束されたものであり、2020年までに達成するはずだったが、実際は未達に終わっている。Natureに掲載された記事に分かり易い図が出ている:

ちなみに、この図を見ると国際開発銀行(世銀、アジア開銀など)の金額が大きくなっている。通常の経済開発でなく、気候変動にファイナンスがシフトすることは、そもそもの国際開発銀行の目的に反しているのではないかと疑問が湧く。

本題に戻る。1000億ドルでさえ達成できないのに、今回のCOP27で相場が一気に10倍の1兆ドルになった。日本円なら140兆円だ。日本も1割ぐらいの負担を求められるとすると、そうすると年間14兆円だ。14兆円といえば消費税なら7%分にあたる(現在、消費税率は10%で税収が20兆円)。気候変動目的での途上国への支援のために、7%消費税増税しますといって、ハイOKという日本人はまずいないだろう。

ちなみに米国は、前述のNature記事によると、これまでにおいてすら、年間1000億ドルの内で66億ドルしか出していなかった。これ以上の拠出を議会が認めなかったからだ。米国は国連を嫌いな人が多いし、敵対的な国であれ何であれ途上国に支援をするという発想には拒否反応を示す人も多い。

先日の中間選挙では、下院で共和党が過半数になったから、これから当分、ますます米国は拠出を増やせない。予算を主に審議するのは下院であり、共和党は民主党が進めるグリーンディール(米国では脱炭素のことをグリーンディールという)には強く反対している。

報道ベースでは、COP27開始当初は、先進国は一枚岩になって基金設立に反対していたが、会期終了予定の前日の17日になって欧州が譲歩し、米国もそれに同調して、基金設立に合意したという。この間、日本が何をしていたのかは筆者は知らない。

米国は、同調したといっても、民主党のケリー気候変動特使が率いる交渉団である。議会が1ドルも出さないであろうことなど百も承知で、民主党のポジション取りとして合意したにすぎない。

日本は米国に梯子を外されて、お金を払うのだろうか? 京都議定書の時にも似たようなことがあった。時の米国民主党は、京都議定書は絶対に議会を通らないと知りながら、京都合意をした。だが米国は離脱して日本は梯子を外された。結局日本は、排出権購入のためにずいぶんとお金を使った。だが今回は桁が違う。

最後に、結論は以前書いたのと同じなので、再掲しておこう:

当然、年間1兆ドルなど先進国が飲めるはずはない。この交渉はこれから何年間も行われることになるだろう。

だが「パンドラの箱」は空いてしまった。先進国は自らのCO2ゼロも到底不可能なのに、更に毎年1兆ドルを途上国に支払うなど、出来る筈もない。気候危機だと煽って途上国に圧力をかけてきたことがブーメランになって帰ってきて、活路が無い袋小路に嵌ってしまった。

今年のCOP27では、気候変動枠組条約がいよいよ南北問題の場となった。先進国の代表にとっては甚だ居心地の悪い場所となるので、今後、先進国の関心は下がって行くのではないか。

かつて先進国主導のGATTやWTOに対抗して、途上国主導でUNCTADが貿易に関する南北問題に取り組んだ。だがこれは先進国が乗り気でなく衰退した。

気候変動枠組条約も南北問題の場となると、衰退に向かうのかもしれない。COP27は、「終わりの始まり」なのだろうか。

■

『キヤノングローバル戦略研究所_杉山 大志』のチャンネル登録をお願いします。

関連記事

-

スマートグリッドという言葉を、新聞紙上で見かけない日が珍しくなった。新しい電力網のことらしいと言った程度の理解ではあるかもしれないが、少なくとも言葉だけは、定着したようである。スマートグリッドという発想自体は、決して新しいものではないが、オバマ政権の打ち出した「グリーンニューディール政策」の目玉の一つに取り上げられてから、全世界的に注目されたという意味で、やはり新しいと言っても間違いではない。

-

IPCC報告には下記の図1が出ていて、地球の平均気温について観測値(黒太線)とモデル計算値(カラーの細線。赤太線はその平均値)はだいたい過去について一致している、という印象を与える。 けれども、図の左側に書いてある縦軸は

-

賛否の分かれる計画素案 本年12月17日に経産省は第7次エネルギー基本計画の素案を提示した。27日には温室効果ガス排出量を2035年までに60%、2040年までに73%(いずれも19年比)削減するとの地球温暖化基本計画が

-

日本政府はEUの国境炭素税(CBAM)に対抗するためとして、国内排出量取引制度の法制化を進めている。 CBAMの矢面に立つのは日本ではなく、CBAMは世界を敵に回すために腰砕けになるであろうこと、CBAMを理由にして経済

-

11月7日~18日にかけてエジプトのシャルム・アル・シェイクでCOP27が開催され、筆者も後半1週間に参加する予定である。COP参加は交渉官時代を含め、17回目となる。 世界中から環境原理主義者が巡礼に来ているような、あ

-

新ローマ教皇選挙(コンクラーベ)のニュースが盛り上がる中、4月30日付の「現代ビジネス」に川口マーン恵美さんが寄稿された記事「ローマ教皇死去のウラで~いまドイツで起きている『キリスト教の崩壊』と『西洋の敗北』」を読んでい

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 5月26日、参議院本会議で「2050年までの脱炭素社会の実現」を明記した改正地球温暖化対策推進法(以下「脱炭素社会法」と略記)が、全会一致で可決、成立した。全会一致と言うことは

-

太陽光発電業界は新たな曲がり角を迎えています。 そこで一つの節目として、2012年7月に固定価格買取制度が導入されて以降の4年半を簡単に振り返ってみたいと思います。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間