東京都は海面上昇のみならず地盤沈下にも対策を

gyro/iStock

2022年11月7日、東京都は「現在の沿岸防潮堤を最大で1.4 m嵩上げする」という計画案を公表した。地球温暖化に伴う海面上昇による浸水防護が主な目的であるとされ、メディアでは「全国初の地球温暖化を想定した防潮堤かさ上げ」などと報道された。

しかしながら、計画案を丁寧に読んでみると、日本で起きている海面上昇の実態はよくわかっていないことがわかる。

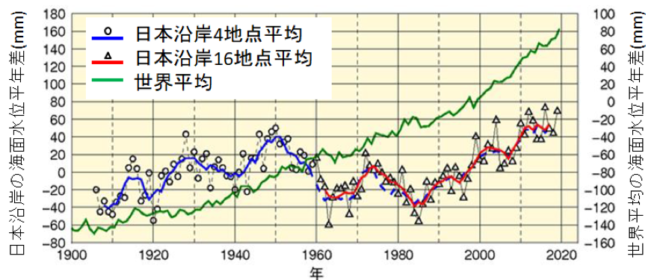

気象庁によると、1906年からモニタリングしている日本沿岸の海面上昇速度は10 年~20 年または50 年ごとに大きく増減しており、世界平均海面水位に見られるような観測期間を通して一貫した上昇傾向は認められない(図1)。また、東京湾の潮位や日本沿岸の高波の長期的な増減傾向に関する確信度はそれぞれ「中程度または低い」とされている。

このように、東京都は気候変動による影響の不確実性を十分認識している。このため、計画案には「段階的な嵩上げを行う」という方針の下、「将来の知見やモニタリング結果により、外力の長期変化を定期的に確認し、必要に応じ適宜計画天端高(筆者注:堤防の高さ)の見直し等を行う」と慎重な姿勢が示されている。メディアで強調されているほど地球温暖化による海面上昇そのものに対して断定的ではなく、対策も柔軟だ。

図1 1906年~2019年における日本沿岸と世界の海面水位の推移(気象庁、2020に著者が凡例を加筆)。日本沿岸の海面水位に継続的な上昇傾向は見られない。

他方、東京都の計画案では言及されていないが、より重要と思われる問題がある。それは現在も東京で進行している地盤沈下の影響である。

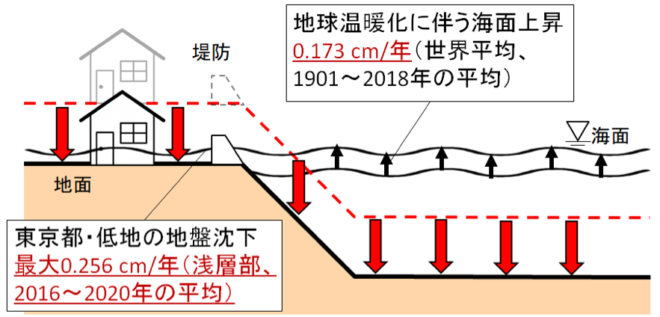

地下水の過剰な汲み上げなどにより地盤が下がる「地盤沈下」は「相対的海面上昇」と理解することができ、実質的に海面上昇と同じ現象である(図2)。

図2 海面上昇と東京都の沿岸における地盤沈下の関係(堅田、2022を改訂)。地盤沈下量:令和4年度第1回地下水対策検討委員会資料、海面上昇量:気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書第1作業部会報告書。

世界全体の平均海面水位の推計によれば、1901〜2018年の間に地球温暖化によって1年あたり0.173 cm上昇している。これに対して、東京都の低地(江東、墨田、江戸川、葛飾、荒川、大田区など)に設置されたいくつかの地下水位観測井では、2016~2020年の間に最大で1年あたり0.256 cmの沈下(相対的海面上昇)が見られる。

つまり、東京では地盤沈下による相対的海面上昇が地球温暖化による海面上昇を上回る速さで進行しているのではないか、ということだ。

ただし、ほとんどの観測井は沿岸から離れており、計画案の嵩上げ対象である堤防地点での地盤沈下状況は公表されていない。モニタリングがなされているかどうかも不明である。

都民の命を守るためには、東京都は不確実としている地球温暖化による海面上昇に偏ることなく、地盤沈下の現状を評価して必要な対策を講じる必要があるのではないか。

なお、地盤沈下による相対的海面上昇は世界中の沿岸で起きている。日本では地盤沈下は過去の問題と考えられがちであるが、人口増加や経済発展とともに地下水利用が進むアジア各国では現在進行中の喫緊の課題である。

かつて、東京でも1891〜1970年には最大4.5 mもの地盤沈下が起きて、堤防の整備や橋梁の嵩上げなどが実施された。この経験と技術を海外諸国に伝えていくことが、今、日本に求められていることであろう。

関連記事

-

系統用蓄電池の敷設が急速に進んでいる。 その背景には、2050年脱炭素に向けて太陽光パネルによる発電がますます重要性を増し、その普及が拡大し続けているという事実がある。その結果、大規模な環境破壊や人工的な災害の発生源とし

-

国連のグレーテス事務局長が、7月28日にもはや地球は温暖化どころか〝地球沸騰化の時代が到来した〟と世界に向けて吠えた。 同じ日、お笑いグループ・ウーマンラッシュアワーの村本大輔氏がX(ツイッター)上で吠えた。 村本氏の出

-

合理性が判断基準 「あらゆる生態学的で環境的なプロジェクトは社会経済的プロジェクトでもある。……それゆえ万事は、社会経済的で環境的なプロジェクトの目的にかかっている」(ハーヴェイ、2014=2017:328)。「再エネ」

-

GEPRフェロー 諸葛宗男 今、本州最北端の青森県六ケ所村に分離プルトニウム[注1] が3.6トン貯蔵されている。日本全体の約3分の1だ。再処理工場が稼働すれば分離プルトニウムが毎年約8トン生産される。それらは一体どのよ

-

大気に含まれるCO2が地表から放射される赤外線を吸収しても、赤外線を再放射する可能性がほとんどないことを以下に説明する※1)。 大気中の分子は高速で運動し、常に別の分子と衝突している 大気はN2やO2などの分子で構成され

-

笹川平和財団が発表した「プルトニウム国際管理に関する日本政府への提言」が、原子力関係者に論議を呼んでいる。これは次の5項目からなる提言である。 プルトニウム国際貯蔵の追求:「余剰」なプルトニウムを国際原子力機関(IAEA

-

福島第一原発の南方20キロにある楢葉町に出されていた避難指示が9月5日午前0時に解除することが原子力災害現地対策本部から発表された。楢葉町は自宅のある富岡町の隣町で、私にも帰還の希望が見えてきた。

-

9月11日記事。毎日新聞のルポで、福島復興に取り組む東電社員を伝えるシリーズ。報道では東電について批判ばかりが目立つものの、中立の立場で読み応えのある良い記事だ。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間