無駄を極める「スコープ3」の算出・開示はやめるべきだ

Stock photo and footage/iStock

気候変動開示規則「アメリカ企業・市場に利益」 ゲンスラーSEC委員長

米証券取引委員会(SEC)のゲンスラー委員長は26日、米国商工会議所が主催するイベントで講演し、企業の気候変動リスク開示案について、最終規則を制定できれば米国の企業や市場に有益になるとの見方を示した。負担増を招くとして反発する産業界と意見の隔たりは大きい。

当初はパブリック・コメントを経て23年春に最終規則とする方針でいたが、特にスコープ3についてコスト増の懸念する声が産業界などから噴出しているため、最終規則に落とし込む作業がずれ込んでいる。パブコメには約1万6000件もの意見が寄せられ、多くは反対の立場をとっていた。

気候変動が事業にどのような影響をもたらすかは投資判断材料ともなる。ゲンスラー氏は「投資家はほとんど一様に、開示に関する一貫性を求めている」と説明し、規則制定が「資本市場にとっても有益だと思う」と語った。

SECの委員長はご存知ないでしょうが、企業の気候変動情報に一貫性も資本市場への有益性もありません。そもそも金融の専門家である投資家が企業の環境活動に優劣をつけられるはずがありません。

【A社】

| 年度 | CO2排出量 | 売上高 |

| 2018年度 | 8万トン | 10億円 |

| 2019年度 | 9万トン | 9億円 |

| 2020年度 | 10万トン | 8億円 |

【B社】

| 年度 | CO2排出量 | 売上高 |

| 2018年度 | 120万トン | 80億円 |

| 2019年度 | 110万トン | 90億円 |

| 2020年度 | 100万トン | 100億円 |

A社はCO2の絶対量は少ないのですが、CO2排出量が増加傾向ながら売上高は下がり続けており環境効率が悪化しています。一方、B社はCO2の絶対量は多いのですが、ビジネスが堅調なのにCO2排出量は減少しており環境効率が向上しています。

私が機関投資家の立場であれば、<例2><例3>のケースでどちらかを銘柄として選ぶことはできません。さらに、ここでは同じ業種としましたがこれが別の業種(製造業と小売業、サービス業など)の場合や、同じエネルギー使用量でも立地地域や国によって電力のCO2排出係数が異なる場合など、現実の企業比較ではますます複雑な条件が重なります。

(中略)

これがESG評価の実態です。こんな曖昧な基準で資金調達に差がつくとしたら、評価される企業側はたまったものではありません。

上記の例は企業のCO2排出量の中でも自社の事業活動に起因する「スコープ1」「スコープ2」と呼ばれるデータです。スコープ1・2は自社内なので実測が可能なのですが、それでも排出状況の是非や削減努力の他社比較などを投資家が判断することはできないのです。

他方、自社事業に伴う間接的な活動やサプライチェーンを対象としたCO2排出量を「スコープ3」と言います。スコープ3は実測がほぼ不可能で推計値とならざるをえず、なおさら一貫性もなければ資本市場にとって有益なはずがありません。

まず、スコープ3では算定するカテゴリーが15個定められていますが15カテゴリーすべてのCO2排出量を計算する企業は稀であり、ほとんどの企業はカテゴリー1(購入した製品・サービス由来のCO2排出量)のみかプラス1個、2個程度であって、そもそも対象範囲が企業によっててんでばらばらなのです。

次に、スコープの算出方法は実測から推計まで千差万別です。スコープ3で最初に取り組むカテゴリー1であっても現実には上流のサプライヤーを遡ってCO2排出量を実測できる企業などほぼ存在しません。従って現在カテゴリー1を公表している企業は推計値ばかりです。ところが推計する場合もCO2排出係数がこれまた各国でバラバラなのです。そして日本国内に限っても係数はひとつではなく様々な統計やデータベースがいくつも存在します。

さらに、係数の中身をみても課題山積で、データベースによっては15年前や20年以上も前のデータがいまだに使われています。どのような係数を使って計算しても現実とは乖離したCO2排出量が出てきてしまうのです。

そもそも、スコープ3を算出する目的はサプライチェーンにおけるCO2削減のはずです。しかしながら、CO2排出量が推計値では削減施策を立てられません。推計方法も複数ありますが、代表的な手法は「活動量✕CO2排出係数」です。活動量の例は購入材料の重量、購入製品の個数、自動車通勤している従業員の数や平均通勤距離、出張距離などです。係数の例は素材重量当たりや購入品1個当たりのCO2排出量、自動車や航空機によるCO2排出量などです。算定するカテゴリーを増やせば必要なインプットデータも膨大になります。

このかけ算の答えを減らすためには、小学生でもわかる通り活動量か係数のいずれかを減らすしかありません。活動量であれば、ビジネスを縮小する、車通勤している従業員に自転車通勤をするよう命じる、出張をなくす、といったことになります。企業が率先してできるはずがありません。

一方で係数は基本的に変わりません。データによっては15年や20年も使い続けることになります。これだけ脱炭素が叫ばれていてサプライヤーや電力会社が日々努力しているにもかかわらず、係数には全く影響しないのです。

2023年10月現在、スコープ3の算出に取り組む川下の大手企業が急増していますが、この推計方法ではCO2を削減することなどできません。就中、スコープ3データを理由にサプライヤーの切り替えなどできるはずがないのです。手段であるはずのスコープ3は算出と開示が目的化してしまい、もはやCO2削減という目的は忘れ去られているようです。

そこで一部の川下大企業が推計値ではなくサプライヤーから実測値を収集し始めていますが、その結果負担増に苦しむ中小サプライヤーが悲鳴をあげています。

この解決策のひとつを以前のアゴラ記事で提示しています。推計値には変わりないのですが、この手法であれば自社のビジネスを減らす必要はなく、サプライヤーや電力会社のCO2削減努力が毎年反映され、さらにサプライヤーの負担も軽減され下請けいじめがなくなります。

さて、冒頭の日経記事の最後はこのように締められています。

米国商工会議所資本市場競争力センターのトム・クオードマン上級副会頭はイベント後の声明で「SECの規則案は開示コストを倍増させるもの」と非難し「いかなる最終規則も、グローバル・リーダーとしての米国企業や市場を弱体化させるものであってはならない」と指摘した。

筆者もこの意見に100%同意します。気候変動情報開示、就中スコープ3の算出や開示はCO削減につながらず日本の産業界全体で生産性を落とすだけです。無駄なことをやめて本業に集中することで企業は生産性や国際競争力を高め収益を上げることができます。その方が投資家も喜ばしいのではないでしょうか。

■

関連記事

-

米国の「進歩的」団体が、バイデン政権と米国議会に対して、気候変動に中国と協力して対処するために、米国は敵対的な行動を控えるべきだ、と求める公開書簡を発表した。 これは、対中で強硬姿勢をとるべきか、それとも気候変動問題を優

-

11月15日から22日まで、アゼルバイジャンのバクーで開催されたCOP29(国連気候変動枠組条約締約国会議)に参加してきた。 産業界を代表するミッションの一員として、特に日本鉄鋼産業のGX戦略の課題や日本の取り組みについ

-

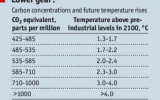

9月末に国連のIPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第5次評価報告書が発表されることをきっかけに、9月3日に池田信夫さんの「言論アリーナ」に呼んで頂き、澤昭裕さんも交えて地球温暖化の話をさせて頂く機会を得た。(YouTube『地球は本当に温暖化しているのか?』)その内容は別ページでも報告されるが、当日の説明では言い足りなかったり、正確に伝わるか不安であったりする部分もあるため、お伝えしたかった内容の一部を改めて書き下ろしておきたい。

-

(前回:米国の気候作業部会報告を読む①:エネルギー長官と著者による序文) 気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に発

-

調達価格算定委員会で平成30年度以降の固定価格買取制度(FIT)の見直しに関する議論が始まった。今年は特に輸入材を利用したバイオマス発電に関する制度見直しが主要なテーマとなりそうだ。 議論のはじめにエネルギーミックスにお

-

「気候危機説」を煽り立てるために、現実的に起きそうな範囲を大きく上回るCO2排出シナリオが用いられ続けてきた。IPCCが用いるSSP5-8.5排出シナリオだ。 気候危機論者は、「いまのままだとこのシナリオに沿って排出が激

-

11月11日~18日にかけてボンのCOP23に行ってきた。パリ協定の詳細ルールは2018年にポーランドのカトヴィツェで開催されるCOP24で合意を目指すことになっている。このため今回のCOPはストックテーキングとの位置づ

-

2014年12月4日、東商ホール(東京・千代田区)で、原子力国民会議とエネルギーと経済・環境を考える会が主催する、第2回原子力国民会議・東京大会が、約550名の参加を得て開催された。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間