ハマス・イスラエル戦争とエネルギー安全保障、地球温暖化

Kirillm/iStock

2022年の世界のエネルギー市場はウクライナ戦争に席巻された。ウクライナ戦争の出口が見えない状況下で、2023年10月にはイスラム組織ハマスがイスラエルへの越境攻撃を行った。イスラエルがハマス、およびその背後にいると言われるイランに報復を行えば、中東情勢が一気に不安定化する可能性がある。

1973年の第一次石油危機から50年後の節目にこのような事態が発生したことは歴史の皮肉としか言いようがない。

ハマス・イスラエル戦争はエネルギー危機をもたらすか

中東情勢の緊迫化は石油市場に影響を与える可能性が高い。ただ石油アナリストのマイケル・リンチ氏は1973年当時とは4つの点で事情が異なっており、大きなエネルギー危機に発展する可能性は低いと論じている。

第1にパレスチナ人への同情は強いものの、ハマスを支持する者が今回の攻撃で増えるとは考えられず、ハマスを明確に支持している産油国はイランのみであることだ。仮にイランが石油輸出を減らしたとしてもサウジがその減少分を補い、石油相場を安定化させ、バイデン政権を側面支援する可能性がある。

第2に高インフレや労働争議の頻発、金利の上昇、新型コロナウイルスの新たな感染拡大、中東での新たな暴力によって、現在の世界経済が脆弱になりかねない状態にあり、1973年当時のような市況のひっ迫状態にはない。

第3に現在の石油市場には巨大なスポット市場があり、1970年代の石油危機のようなパニック買いが起きるとは考えられない。

第4に中東産油国は石油を政治的武器として使うことを控えていることに加え、第5にIEAの緊急時備蓄が依然、12億バレルほどあり、少々の石油供給途絶があっても対応可能であると考えられることだ。

ダニエル・ヤーギン氏も現時点では1970年代のような石油危機に発展するとは考えにくいとする一方、「仮にイランが戦争に関与し、米国がイラン原油への制裁を強化し、これに対抗してイランがホルムズ海峡のタンカー航行を脅かすようなことに発展すれば、状況は大きく変わる」と釘もさしている。

温暖化対策は進展するのか

IEAのビロル事務局長は「ハマス・イスラエル戦争は世界のクリーンエネルギー転換を加速させる。現在の世界情勢を考えれば石油やガスが安全で確実なエネルギ―源でないことは明らかだ。中東は世界の石油輸出の3分の1を占めており、ホルムズ海峡を通る石油供給ルートに途絶が生じればエネルギー価格は更に急騰し、脆弱な世界の経済成長予測を悪化させる。1970年代の石油危機は自動車の燃費向上や原発の建設をもたらした。仮に石油供給途絶が生ずれば、政府や消費者の関心はクリーンエネルギーオプションに向かうだろう」と述べている。

しかしウクライナ戦争に加え、ハマスのイスラエル攻撃という地政学上のリスクが温暖化対策の進展を促すとの議論はやや楽観的に過ぎるように思われる。最近のIEAは新型コロナの時もウクライナ戦争の時も「クリーンエネルギー転換を進める千載一遇の好機」として温暖化対策の前進をプッシュしているが、現実には世界のCO2排出量は増大を続けている。

ハマス・イスラエル戦争は11月末からドバイで開催されるCOP28の合意形成に暗雲を投げかける可能性がある。エネルギー価格の高騰が多くの政府の関心を温暖化防止よりもエネルギー安全保障に向かわせることはウクライナ戦争の際に経験済みである。

COP28議長国UAEのアル・ジャベル議長は9月の中東アフリカ気候サミットにおいて「ゲームチェンジ的な進展をもたらすため、ファクトとフィクション、リアリティとファンタジー、インパクトとイデオロギーを峻別し、分断の陥穽に陥ってはならない」と述べており、ハマス・イスラエル戦争の最中にあっても温暖化アジェンダを前に進めようと努力するだろう。

しかしハマス・イスラエル戦争が激しさを増せば、同じ中東地域で開催されるCOPにおいて温暖化問題だけを切り離して前に進めることは決して容易ではない。

懸念されるダブルスタンダード批判

そもそも温暖化防止は1990年の冷戦終結と国際協調ムードの高まりの中で存在感を上げてきたアジェンダであった。懸念されるのはハマス・イスラエル戦争においてイスラエルを明確に支持する西側諸国に対して「ウクライナ侵攻を続けるロシアを非難し、経済制裁を続ける一方でガザへの攻撃を続けるイスラエルを擁護するのはダブルスタンダードだ」というグローバルサウスからの批判が見られることだ。

グローバルサウスによるダブルスタンダード批判は温暖化防止の分野でも存在する。もともと温暖化問題は南北対立の要素が非常に強い。

近年、西側先進国は1.5℃目標達成を重視する観点から化石燃料フェーズアウト等を唱道しているが、これに対して「化石燃料を思う存分使って豊かな国富を築き上げ、今日に至るまでの温室効果ガス蓄積に歴史的責任を有する西側先進国が、今になって温暖化防止を理由に途上国の経済発展に必要な化石燃料利用、化石燃料インフラ建設に反対するのは身勝手な価値観の押しつけである」というグローバルサウスからの反発が高まりつつある。

ウクライナ戦争によって生じた西側諸国とロシア・中国等の権威主義国家の分断、温暖化防止をめぐるグローバルノースとグローバルサウスの対立に加え、ハマス・イスラエル戦争をめぐって西側諸国のダブルスタンダードに対するグローバルサウスの反発が高まれば、西側諸国主導の国際秩序の変更を企図している中国、ロシアにとっては好都合となろう。

そして中国、ロシアはG20の場で1.5℃目標、2025年全球ピークアウト、化石燃料フェーズアウト等、西側先進国が主導するアジェンダに水をかけてきた主体でもある。

エネルギー安全保障と地政学が密接不可分であり、エネルギー問題と温暖化問題がコインの裏表である以上、温暖化問題が地政学を切り離せると考えることはあまりにもナイーブである。

関連記事

-

ドバイではCOP28が開かれているが、そこでは脱炭素化の費用対効果は討議されていない。これは恐るべきことだ。 あなたの会社が100億円の投資をするとき、そのリターンが100億円より大きいことは最小限度の条件だが、世界各国

-

3人のキャスターの飾らない人柄と親しみやすいテーマを取り上げることで人気の、NHK「あさイチ」が原子力発電を特集した。出演者としてお招きいただいたにもかかわらず、私の力不足で議論を深めることにあまり貢献することができなか

-

地球温暖化の予測に用いられる気候モデルであるが、複雑な地球についてのモデルであるため、過去についてすらロクに再現できない。 地球平均の地表の気温については過去を再現しているが、これは、再現するようにパラメーターをチューニ

-

河野太郎氏の出馬会見はまるで中身がなかったが、きょうのテレビ番組で彼は「巨額の費用がかかる核燃料サイクル政策はきちんと止めるべきだ」と指摘し、「そろそろ核のゴミをどうするか、テーブルに載せて議論しなければいけない」と強調

-

ウクライナ戦争は世界のエネルギー情勢に甚大な影響を与えている。中でもロシア産の天然ガスに大きく依存していた欧州の悩みは深い。欧州委員会が3月に発表したRePowerEUにおいては2030年までにロシア産化石燃料への依存か

-

ウクライナ戦争の影響を受けて、米国でもエネルギー価格が高騰し、インフレが問題となっている。 ラムスセン・レポート社が発表した世論調査によると、米国の有権者は気候変動よりもエネルギーコストの上昇を懸念していることがわかった

-

“ドイツのソフトな全体主義化”。陰謀論だと言われることは承知の上で、随分前からこの問題に言及してきた。ドイツで起きる出来事を真剣に定点観測するようになってすでに20年あまり、政治や世論の転換前の兆候として、メディアで使わ

-

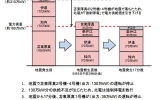

北海道大停電について「出力ではなく周波数が問題だ」というデマが流れているので、テクニカルな話だが、事故の経緯をくわしく見てみよう。苫東厚真の3基は一挙に止まったわけではなく、地震直後には1号機が動いていた。読売新聞による

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間