COP28開催:世界の化石燃料は依然としてエネルギー消費の80%

Heiness/iStock

1. COP28開催

COP28がUAEのドバイで始まった。今年の会議で、化石燃料の未来に加えて大きな問題となっているのは「損害と損傷」であるが、10月21日の予備会合では成果もなく終わっている。

COPでは、毎回多くの関係者が海外からジェット機で駆け付ける。脱炭素実現のための「CO2排出の削減や化石燃料を使わない」という交渉はまとまらず、徹夜が続きぎりぎりの努力が「成果」を齎したと報道される。

過去27回続いたCOPの成果を挙げるとすれば、ミレニアム以降はそれほど上昇を見せない大気温度と上昇を続けるCO2とである。27回の会議で費やした費用の総額と排出したCO2はどれほどになるのであろうか?

CO2を目の敵にしている環境原理主義者が「オンライン会議」を提唱し、それを実行すれば、大量のCO2は排出されず相当な金額も節約でき、それを世界の食糧問題や貧困、教育のために活用すればずっと有益であろうに・・・。

2. 主要国の動き

さて、主要国の最近の動きはどうなっているのだろうか?

アメリカ

米国については、2006年以降、2022年には1990年レベルの年間50億トンにCO2排出量を削減したといわれている。例えば、テキサス州は再生可能エネルギーへの移行を主導しており、石炭発電所を閉鎖する中、それに代わって、風力発電および太陽光発電を導入し、発電の45%を占めるようになった。

風力および太陽光の支持者は、偏在性や間欠的などの問題点を解決するために蓄電システムを構築すれば、予備の発電システムが不要になると主張するが、以下の理由によって、多くのアナリストによって否定されている。

これらの電源は、バックアップのために重複する発電システムのコストに加えて、電力需要が集中する都市部と自然エネルギーが豊富な遠隔地域を接続するために構築する、大規模送電ネットワークのコストが発生する。風力および太陽光は、キロワット時あたりの限界コストでみると良く見えるが、グリッドスケールで見ると、総合的なシステムコストが増加する。総合的システムコストこそが重要であり、風力および太陽光を導入すればするほど、そのコストは増大し、電気料金の形で消費者に転嫁されることが多い。

日本経済新聞は、「再エネ拡大『30年に3倍』、COP28で118カ国誓約」と報じている。内容の信憑性に疑問はあるが、結局は、我々消費者やメーカーなどが、高いつけを払うことになるのだろうか?

また、バイデン政権は、2032年以降の新車販売はEVという政策を打ち出している。これに対して、米国の3800もの自動車ディーラーから、バイデン大統領に、「Request to Reconsider Proposed Regulations on Battery Electric Vehicles」という書簡が出されている。

要約すると、

自動車ディーラーからの共通の懸念として、

- 提案された電気自動車(BEV)規制が急速すぎ、顧客の需要に対応していない。

- 多くの未販売のBEVがディーラーに積み残っている。顧客はこの技術を受け入れる準備ができていない。

- 価格割引や補助金にもかかわらず、BEVの需要は期待を下回っている。

- BEV技術、コスト、インフラ整備、鉱物の調達などの課題を克服するために時間をかけるべきであり、より持続可能な形で市場に供給しなければならない。

ドイツ

ドイツについては、2010年末に第二次メルケル政権の下で、2022年に脱原発、2050年までに脱化石化し、既存の化石・原子力から再生可能エネルギーに転換するというエネルギーヴェンデ(エネルギー大転換)を発表した。最近の電源構成は以下の通りである。

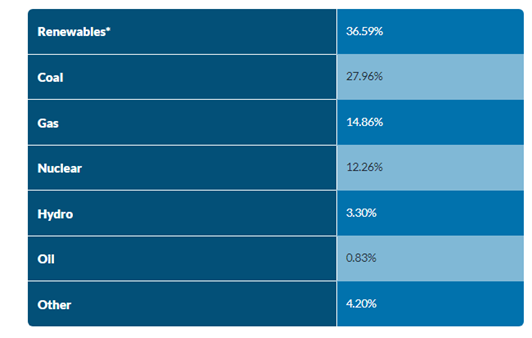

How is Electricity Generated in Germany?(2019/2022)

(*) Wind:56.2%, Solar: 21.2%, Others:22.6%)

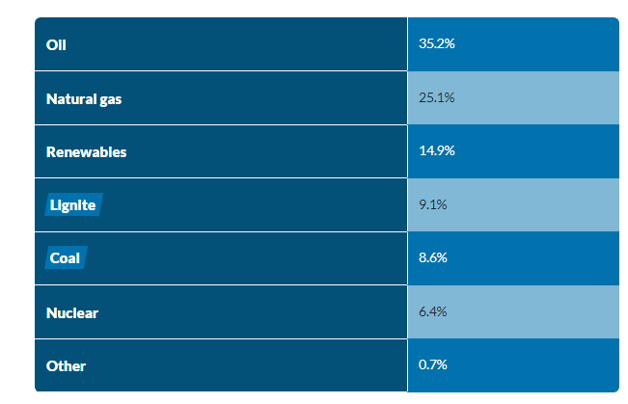

ドイツにおける一次エネルギーの消費を見ると、再生可能エネルギー(風力、太陽光、動植物由来のバイオマス)の占める割合は14.9%、化石燃料が78%であり、依然、化石燃料に対する需要が大きいことが示されている。

What Primary Energy Sources are Consumed in Germany? (2019/2022)

(註)Lignite(褐炭):石炭の中でも石炭化度が低く、水分や不純物の多い、

褐色で木質構造の残った最も低品位なものを指す。

ドイツの発電所で撮影した褐炭(どう見ても年代物のバイオマス)

ドイツは、昨年、風力と太陽光が安定的にエネルギーを提供できなかったことと、ロシアからの天然ガス供給のボイコットにより電気料金が高騰したため、生産コストが増大して産業競争力を弱まったなどの理由により、多くの製造業者がアジアに工場を移転しているという。その対策として、廃止を発表していた約20基の石炭火力発電所の再起動または閉鎖を延期せざるを得なくなった。

これは、現在ヨーロッパ全体で方針の一部が見直されつつある証左であり、ネットゼロの指令からの撤退の一環とも捉えられる。この見直しには、内燃エンジンやガスストーブの禁止の延期も含まれている。

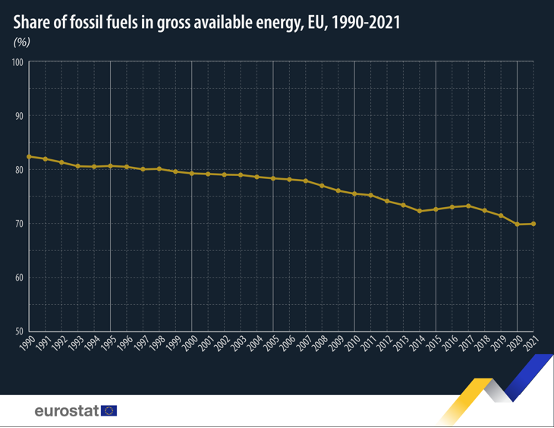

EU諸国

EU諸国は再生可能エネルギーへの転換を推進しようとしているが、総エネルギー消費に対する化石燃料の貢献度は70%を占めている。

世界の動き

英国エネルギー研究所とKPMGが共同で発表したレポートによれば、世界全体でも化石燃料は依然として、エネルギー消費の80%を占めているという。

中国やインドなどの国々は新しい石炭火力発電所に大規模な投資を行っている。中国は2006年以降、CO2排出をほぼ倍増、年間65億トンから115億トン(日本の排出量の約10倍)に増加させ、今後数年で100基の新しい石炭火力発電所を建設する計画を発表している。インドもこの期間にCO2排出を倍増させ、現在の水準は25億トンに達している

欧米において排出削減に成功しても、発展途上国の急速な成長によって排出されるCO2に圧倒されている状態が続いており、今後もこの傾向が継続すると見られる。また、欧米で成功したといっても、欧米で導入されたグリーン会計には、風力タービンや太陽光パネルの製造から排出されるCO2や風力タービンや太陽光パネルを設置および運用するためにしばしば使用される、原始的な土地や海岸の環境への影響も考慮されていない。

3. まとめ

ドイツから教訓を引き出すとすれば、すべての風力や太陽光が悪いという意味ではないが、システム全体で置き換えようとすると、ドイツで起きたようなトラブルに直面する。我が国も、「ドイツがグリーンのお手本」として憧れるのではなく、この失敗を「他山の石」と捉えるべきではなかろうか。

風力および太陽光の支持者の多くが、「石炭やガス発電所を停止すれば地球温暖化を食い止めることになるため、リスクとコストをかける価値がある」と主張しているが、その目標を達成するのは難しい。言動不一致を信条とする人たちが進める「疑似科学」に基づく気候変動の動きの中で、これまでと同様、COP28がどのような実質的な成果を挙げるのだろうか、甚だ疑問である。

関連記事

-

3月11日に行われた日本自動車工業会の記者会見で、豊田章男会長(トヨタ自動車社長)は「今のまま2050年カーボンニュートラルが実施されると、国内で自動車は生産できなくなる」と指摘した。キーワードはライフサイクルアセスメン

-

国の予算の使い方が、今批判を集めている。国の活動には、民間と違って、競争、市場による制約がないため、予算の無駄が生まれやすい傾向があることは確かだ。

-

さまざまな専門家が実名ブログで発言する、言論プラットフォーム『アゴラ』と、 ニコニコ生放送がコラボしました。その名も『ニコ生アゴラ』。第3弾は「被災地の復興を脅かす、『汚染がれき』と除染」がテーマです。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 エルニーニョ現象、ラニーニャ現象は、世界の気象を大きく変

-

インドは1991年に市場開放が行われて以降、ずっと右肩上がりとはいかないものの、基本的に経済成長が続いている。特にITやアウトソーシング産業など第三次産業が経済成長を牽引しているという、やや特殊な姿を見せている。

-

国際エネルギー機関(IEA)が「2050年にネットゼロ」シナリオを発表した。英国政府の要請で作成されたものだ。急速な技術進歩によって、世界全体で2050年までにCO2の実質ゼロ、日本の流行りの言葉で言えば「脱炭素」を達成

-

拝啓 グーグル日本法人代表 奥山真司様 当サイトの次の記事「地球温暖化って何?」は、1月13日にグーグルから広告を配信停止されました。その理由として「信頼性がなく有害な文言」が含まれると書かれています。 その意味をグーグ

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 これまで筆者は日本の水素政策を散々こき下ろし、そのついでに「水素を燃やすのが勿体ないならば、その水素を原料に大量のエネルギーを使って合成するアンモニアを燃やすのは更に勿体ない、

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間